Jean Luc Honegger, une reliure d’art exigeante

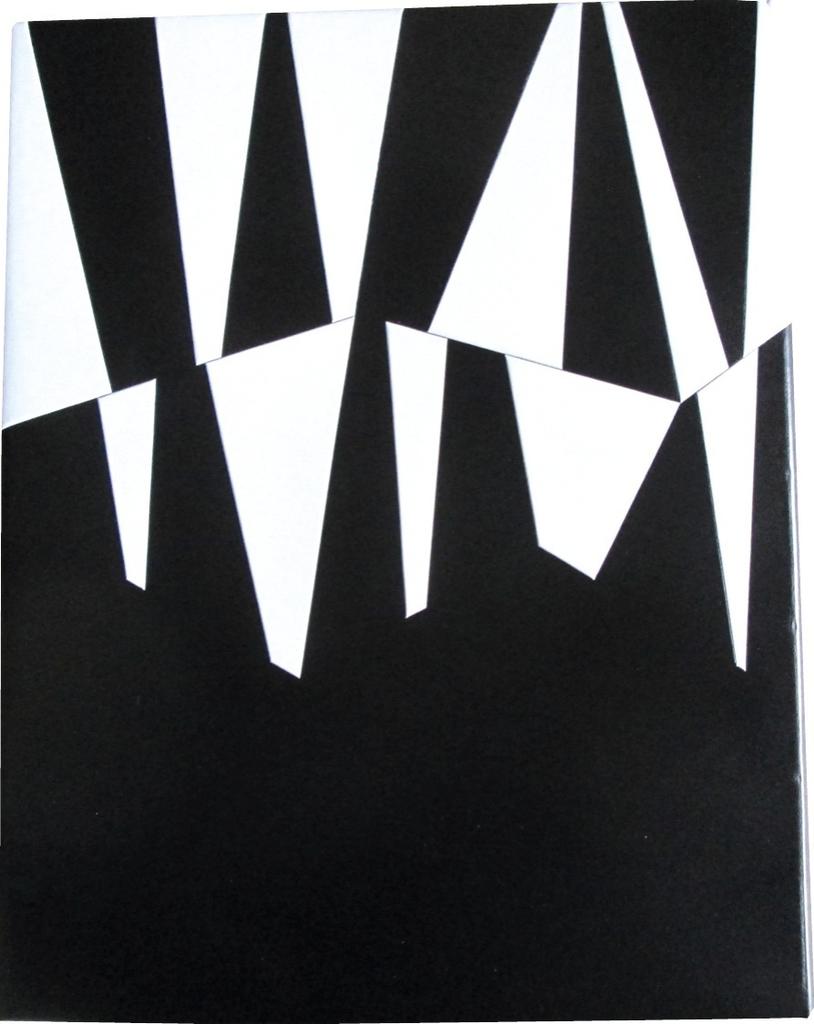

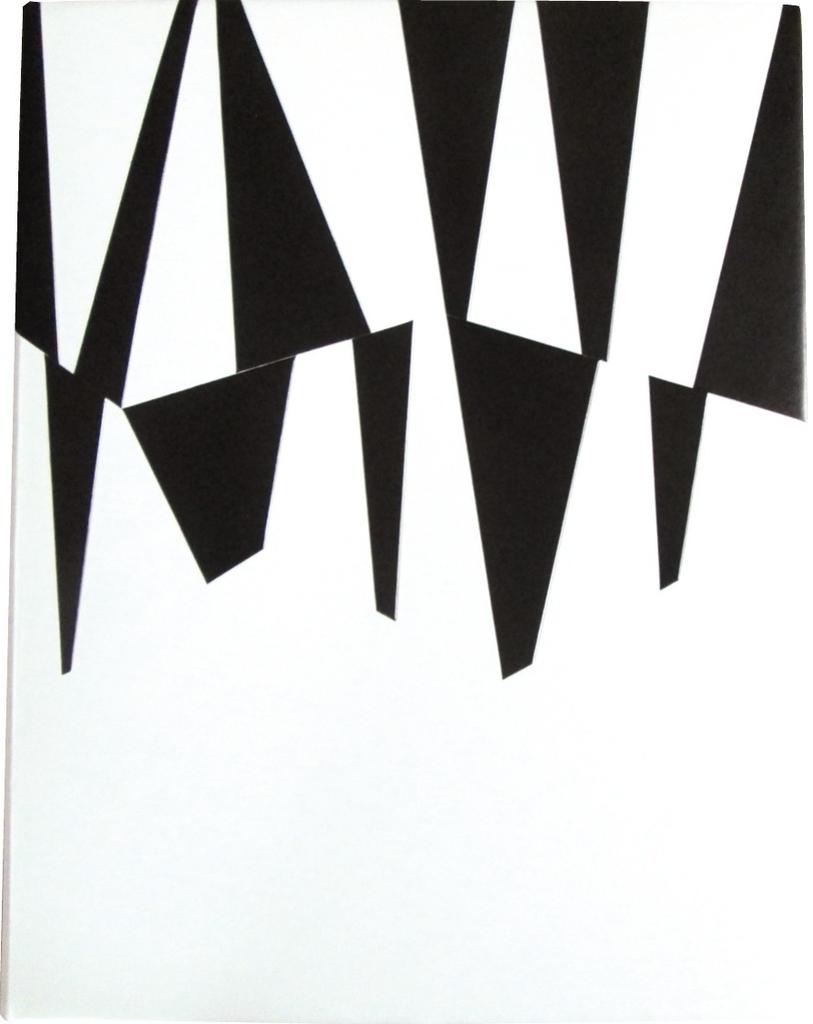

Paul Morand, Excelsior, tapuscrit corrigé à la main. Box noir et blanc séparés au milieu du dos (détail), 2016. © Jean Luc Honegger

Résidant et travaillant à Genève, Jean Luc Honegger est un amoureux du livre, qu’il considère comme un objet protéiforme, mystérieux et fascinant. Il expose ici son parcours, explique sa conception de la reliure et confie ses impressions sur un métier en évolution. Rencontre avec un passionné en quête de rigueur, de sobriété et d’élégance.

Propos recueillis par Marie Akar

Pourquoi vous êtes-vous orienté vers la reliure ?

Je me suis orienté vers la reliure par amour pour le livre. Je viens d’un milieu cultivé, avec des livres, de beaux meubles, de la peinture et des objets d’art primitifs. Mais l’amour du livre reste une priorité. Matériellement, je vois ce qu’est un livre, mais c’est aussi un objet magique. On peut prendre le même ouvrage et le donner à 10 personnes, on aura 10 lectures différentes. On se retrouve devant un objet qui est le même mais qui n’a pas de limites dans ses interprétations. Ce type de choses me fascine. C’est la quintessence du génie humain, le livre ! ou plutôt l’imprimerie qui se traduit par le livre. Je ne sais pas comment les gens comprennent le livre mais, pour moi, ça reste un mystère, c’est tout à la fois : un objet, souvent beau, grâce aux écrivains, aux artistes, aux typographes, aux relieurs… qui a, en plus, un rôle de passeur culturel. J’apprécie particulièrement la spécificité du livre qui est d’être un objet protéiforme.

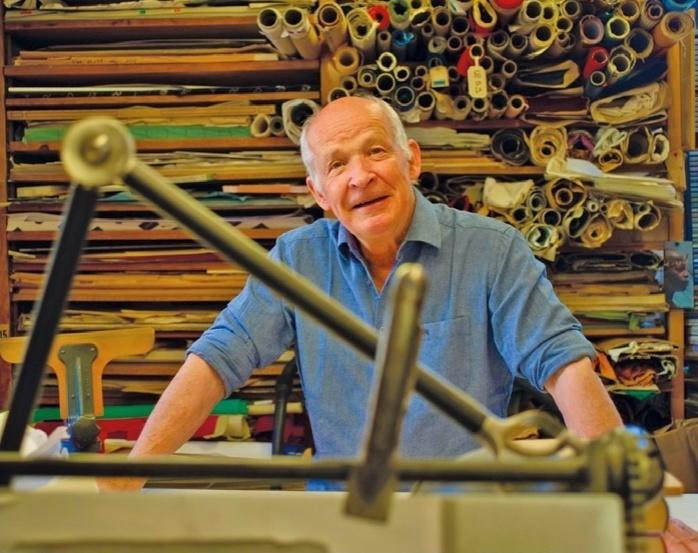

Jean Luc Honegger dans son atelier. © Cambyse Tabatabay

Quelle est votre formation ?

À la fin du lycée, avec l’équivalent du baccalauréat, je ne voulais pas aller sur les bancs de l’université et j’ai cherché un travail artisanal. J’ai consulté les dossiers de divers métiers et j’ai choisi celui de relieur. J’avais 22 ans et ne suis plus ressorti de ce milieu. En Suisse, la formation passe par un apprentissage, dès l’âge de 15-16 ans, dans un atelier, accompagné de cours théoriques dans une école d’arts graphiques ; j’ai effectué mon cursus en deux ans et demi au lieu de trois ans et demi. La partie pratique s’est déroulée dans l’atelier Wermeille à Genève où nous étions deux, le patron et moi. Il m’a appris les bases du métier et les bons gestes. Dès l’obtention de mon CFC (l’équivalent du CAP), je me suis mis à mon compte. Là, j’ai beaucoup travaillé pour bien maîtriser la technique. J’avais une idée précise de la façon dont je souhaitais exercer ce métier : je ne voulais pas faire de reliure courante, mais plutôt me consacrer à la reliure de luxe et travailler le cuir.

« Je ne sais pas comment les gens comprennent le livre mais, pour moi, ça reste un mystère, c’est tout à la fois : un objet, souvent beau, grâce aux écrivains, aux artistes, aux typographes, aux relieurs… qui a, en plus, un rôle de passeur culturel. »

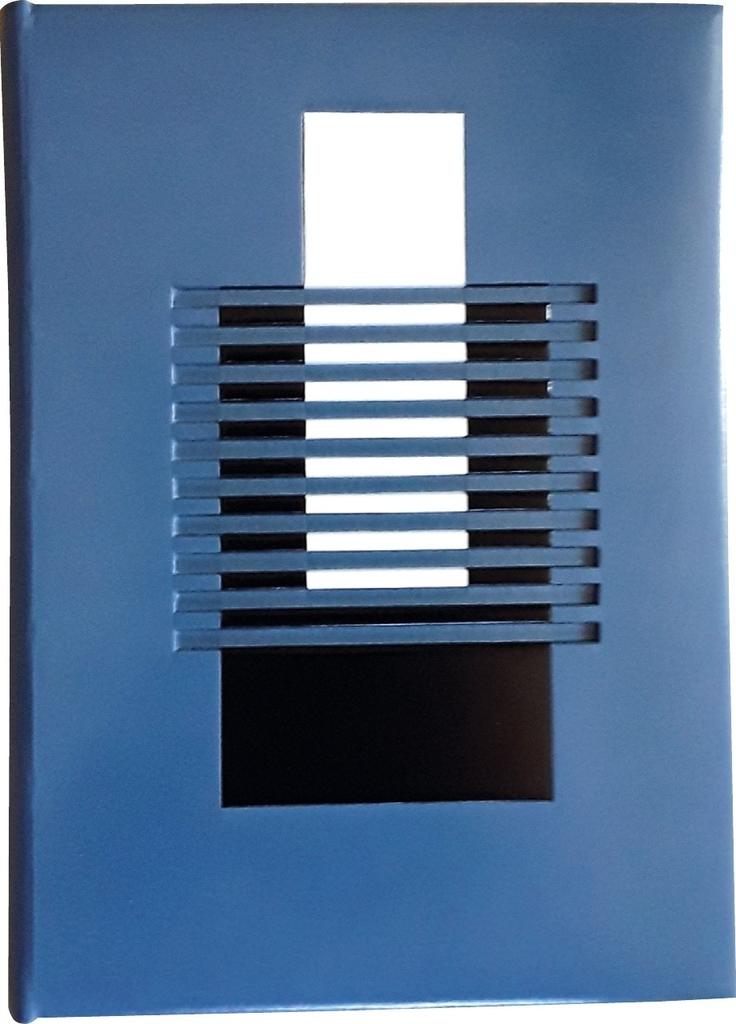

Paul Morand, East India and Company, Arlea, 1987. Plein box bleu nuit, doublé bord à bord, décor de pièces de box rouge vif et blanc, 2020. © Jean Luc Honegger

Comment vous êtes-vous lancé dans le métier ?

Je connaissais déjà un ou deux bibliophiles, je fréquentais les librairies genevoises et j’ai commencé à bien regarder les livres : on s’aperçoit vite qu’il y a de beaux livres reliés et de mauvaises reliures. En plus de l’amour du livre, c’est le goût des beaux ouvrages qui m’a orienté vers la reliure d’art. Cela m’a poussé à me renseigner pour savoir comment faire mieux les choses, car ce qu’on m’avait enseigné ne suffisait pas pour aller plus loin. Par le biais d’un libraire, Jacques Quentin, j’ai pu accéder à l’atelier Reliural où j’ai fait la connaissance de Jean-Paul Laurenchet. Chaque fois que j’allais à Paris pour acheter des peaux et autres fournitures, je passais le voir et lui demandais des conseils afin d’améliorer ma technique. Il m’a toujours tout expliqué sans rien cacher. Sitôt revenu à Genève, je mettais vite en œuvre ce qu’il m’avait dit et montré. Parfois aussi, lorsque j’avais une difficulté, je lui téléphonais. C’était presque comme un professeur privé ! Cela m’a beaucoup aidé. Je le remercie vraiment car, grâce à lui, j’ai beaucoup progressé. Par la suite, nous avons échangé et discuté des avantages et inconvénients de certaines techniques que nous utilisions. De manière générale, j’aime beaucoup rencontrer les confrères afin de parler de différents procédés ou de la découverte de nouveaux matériaux et de leur utilisation. On m’a beaucoup donné et je fais de même. Je ne vois aucune raison de ne pas dire comment je fais les choses : si on peut être passeur, il faut être passeur. Jacques Quentin m’a non seulement ouvert les portes de Reliural, mais il m’a aussi très vite proposé de faire une exposition de reliures à décor dans la librairie L’Exemplaire à Genève au mois de novembre 1989, puis j’ai exposé à Paris chez Laurent Coulet en décembre de la même année, à la bibliothèque universitaire de Genève en 1998, à l’hôtel de Sens à Paris en 1981, au couvent des Cordeliers en 1992, date à laquelle j’ai été lauréat du prix Paul Bonet décerné par le Centro del bel libro à Ascona.

Blaise Cendrars, Séquences, éditions des Hommes nouveaux, 1913. Plein box bleu clair, doublé bord à bord, décor en creux inscrit dans deux pièces de box blanc et noir, chants des creux en box, 2019. © Jean Luc Honegger

Quels sont vos techniques et matériaux de prédilection ?

Ma technique de prédilection est la reliure à la française (passée carton) en box ou en maroquin. Le maroquin est hélas devenu rare. C’est une peau assez extraordinaire à travailler, si on la traite bien, elle se laisse faire, mais il faut reconnaître qu’elle est un peu datée, car elle a été longtemps utilisée pour des reliures classiques. Le box est très difficile à travailler, mais peut donner des résultats magnifiques et il existe une palette de couleurs incroyable. Cette peau a facilement de belles profondeurs, son aspect lisse, un peu minéral, est aussi très beau et bien adapté aux XXe et XXIe siècles par sa modernité. Par ailleurs j’aime beaucoup faire des boîtes à chasses avec un dos rond, ainsi que des boîtes cigares, qui demandent une grande maîtrise technique et une belle anticipation du résultat. Ce sont des boîtes qui ne s’ouvrent pas comme un livre, mais plutôt comme un étui avec un couvercle. C’est assez difficile à réaliser, car il faut anticiper les choses, en particulier les épaisseurs, celles du couvercle comme celles des cuirs qui viennent gainer l’intérieur, afin que tout s’adapte parfaitement, sans qu’il y ait de jeu ni qu’on ait besoin de forcer pour l’ouvrir ou la fermer. C’est complexe, mais le résultat est intéressant. Pour des livres de moindre importance, mais ayant un certain intérêt, je privilégie une reliure cuir à la Bradel ou une reliure souple. Je réalise aussi des reliures souples en lames de bois (ébène de Macassar, chêne des marais, buis) avec un dos en cuir, sans faire pour autant une reliure telle que celles de Jean de Gonet, que j’admire tellement que je ne veux pas m’y frotter. Je suis curieux de nouveaux matériaux pour les décors, mais reste cependant un relieur classique. C’est assez difficile comme ça !

Pouvez-vous préciser ?

Je trouve que la reliure est un métier très complexe. Chaque livre est un nouveau défi. On ne peut pas aborder sa reliure en se disant qu’on va la réussir. Car, en tout cas pour ma part, je ne suis jamais sûr du résultat. C’est un métier qui demande énormément de connaissances en tout genre : connaissances des peaux, des colles, des cartons et papiers… C’est un métier passionnant, mais difficile, qui requiert de l’attention à toutes les étapes. Rien n’est jamais acquis. En plus je fais moi-même ma dorure, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire ! J’aurais aimé la sous-traiter, mais il n’y a pas de doreurs professionnels en Suisse. J’ai donc pris des cours au Centro del bel libro à Ascona et j’ai parfois demandé des conseils à mon copain Laurenchet. Certes, il faut énormément travailler mais, lorsque le résultat est bien, c’est très gratifiant. L’or est très reconnaissant et généreux si on le traite bien.

« Si le minuscule ne présente souvent pas de grands textes littéraires, il m’enchante par sa taille, son tirage intimiste, les artistes qui l’illustrent, bref son petit côté précieux. »

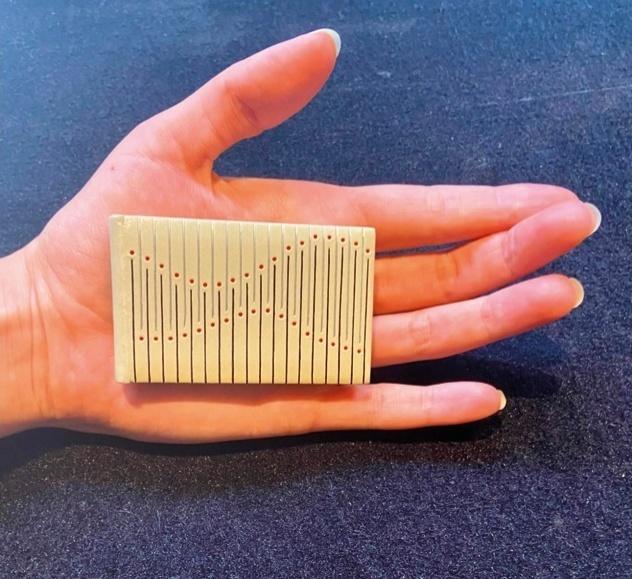

Marcel Duchamp, Possible, PAB, 1956. Minuscule oblong. Plein box beige jaune doublé bord à bord, décor de filets noir et argent et de points rouges évoquant une vague, 2020. © Jean Luc Honegger

Y a-t-il des périodes littéraires ou artistiques qui vous inspirent plus que d’autres ?

Le XXe siècle a ma préférence, bien que toute période nous offre des trésors. Le mouvement surréaliste est une source intarissable de découverte et d’étonnement, un puits sans fond, une richesse inégalée tant au niveau littéraire qu’artistique et d’une telle liberté ! Par ailleurs, j’admire le travail de Daniel-Henry Kahnweiler, un grand précurseur. Ses publications sont en soit une collection de bibliophilie. Il a édité ce qui est pour moi peut-être le plus beau livre du XXe siècle, à savoir L’Enchanteur pourrissant d’Apollinaire avec les sublimes gravures sur bois d’André Derain. Mais, depuis quelques années, ma plus grande source d’inspiration reste l’œuvre de Pierre André Benoit, en particulier sa production de minuscules. Si le minuscule ne présente souvent pas de grands textes littéraires, il m’enchante par sa taille, son tirage intimiste, les artistes qui l’illustrent, bref son petit côté précieux. Avec une belle reliure à décor, il perd un peu de son statut de livre pour devenir un objet délicieux. Mais en réaliser la reliure n’est pas une sinécure. Tant l’artiste que le relieur ont peu de place pour s’exprimer. La petitesse des choses rend tout difficile. Je suis aussi assez sensible aux curiosas, qui peuvent être fascinants. J’ai la chance de travailler pour une importante bibliothèque privée à Genève, spécialisée dans ce domaine. Les surréalistes notamment ont laissé libre cours à leur imagination par la photo, le des-sin, le collage… La façon dont les artistes abordent ce sujet m’intéresse, toutes époques confondues.

![Paul Verlaine, Œuvres libres, A. Eleuthéropolis 19... [Jean Fort, vers 1914]. Plein veau rose doublé bord à bord. Décor érotique de mosaïque de veau grain poussière noir et veau rose sur le premier plat, décor de veau bleu clair et veau rose sur le second plat, 2017.](https://actu-culture.com/wp-content/uploads/2025/07/preview__ar-1211785-tf-44644585-1-normal.jpg)

Paul Verlaine, Œuvres libres, A. Eleuthéropolis 19… [Jean Fort, vers 1914]. Plein veau rose doublé bord à bord. Décor érotique de mosaïque de veau grain poussière noir et veau rose sur le premier plat, décor de veau bleu clair et veau rose sur le second plat, 2017. © Jean Luc Honegger

Qui sont vos clients ?

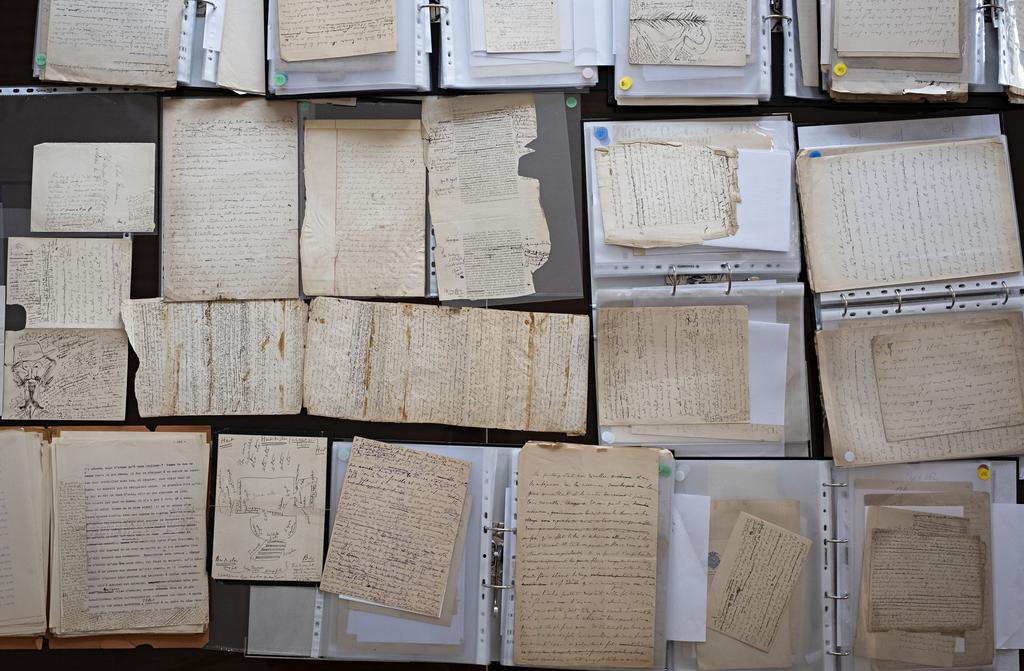

Parmi mes clients, il faut compter plusieurs bibliothèques privées et publiques, telles la Bodmeriana à Genève, la Bibliothèque de Genève, la Bibliothèque nationale de France et d’autres encore en France et en Suisse. Mais, actuellement, j’ai plus de clients en France, en grande partie grâce à mes nombreuses participations à l’exposition Éphémère, qui a lieu chaque année au mois d’octobre à la mairie du 6e arrondissement. Malheureusement, une grande partie de mes clients privés ont disparu et la relève peine à se constituer. Ces décès occasionnent souvent des ventes aux enchères, permettant à beaucoup de gens de découvrir notre travail qui est rarement montré et reste caché dans l’intimité d’une bibliothèque. J’ai pu, grâce à eux, travailler sur des livres exceptionnels. Ainsi, pour la bibliothèque Gérard Nordmann à Genève, j’ai réalisé une boîte-livre assez particulière destinée au manuscrit original des 120 journées de Sodome du marquis de Sade, aujourd’hui propriété de la BnF. Il s’agit d’un rouleau de papier de 12 mètres de long. C’est extraordinaire de travailler sur un tel trésor de la littérature mondiale ! J’ai élaboré une sorte de bobine en Plexiglas sur laquelle on a enroulé le manuscrit. Ensuite, c’était un sacré défi de trouver un système pour placer la bobine dans une boîte. Cet ancien client m’a également commandé une boîte-livre pour Les Sonnets luxurieux attribués à L’Arétin. J’ai aussi réalisé une reliure pour une grande partie des dessins originaux de Saint-Exupéry pour Le Petit Prince. La fréquentation de ces clients est toujours un grand plaisir, tant par la diversité des livres à relier que par la richesse de leur bibliothèque, leur générosité et très souvent leur grande culture.

Comment concevez-vous votre métier ?

Encore une fois, je suis un relieur classique qui ne se disperse pas dans une reliure fantaisiste. Je ne dis pas que la reliure doit être figée, qu’elle ne doit pas évoluer, on en a un bel exemple avec le travail de Jean de Gonet, mais il y a beaucoup de tentatives et peu sont convaincantes, tant sur le plan esthétique que technique. Il ne faut pas oublier la question importante : la tenue du livre dans le temps et dans une bibliothèque. Avec la reliure à la française, le livre tient debout, le corps d’ouvrage ne s’affaisse pas. C’est cohérent. Même si c’est un peu brutal. Comme je l’ai dit plus haut, j’aime aussi la reliure à la Bradel – pertinente mais moins esthétique – technique qui ne nécessite pas de taper sur le livre avec un marteau. Pour éviter ce geste, une partie de mes collègues montent les cahiers sur onglets. C’est une bonne solution, mais, ce qui me gêne, c’est qu’on intervient sur les dimensions du livre. Si un éditeur choisit un certain format, c’est qu’il y a une raison. Le format appartient au livre. Sur un texte littéraire, cela a moins d’importance, mais sur un livre illustré, si, car, quand on ouvre le volume, les marges ne sont plus les mêmes, on a modifié un format défini. Par ailleurs, j’apprécie avant tout l’élégance et mon travail tend vers cela, à savoir une reliure bien équilibrée avec des petites chasses, des cartons fins, un dos pas trop rond. La reliure terminée, on ne doit sentir ni le travail ni la sueur. On doit pouvoir imaginer que le livre est né ainsi. Enfin, la reliure doit être agréable à prendre en main et bien s’ouvrir. Une reliure parfaite n’existe pas, mais on doit tendre vers ce résultat. Il en de même pour les décors. J’aime qu’ils soient sobres, élégants et discrets. Je privilégie un langage simple. Ils ne doivent pas nécessairement raconter le livre, mais plutôt inciter à la lecture et à la découverte. J’utilise souvent pour la reliure un box assez neutre, pas trop voyant et, par le décor de notes de couleurs, j’essaye de le faire vibrer. J’apprécie aussi les compositions monochromes, où c’est la lumière sur les pièces de mosaïques en léger relief qui crée la touche finale. J’aime beaucoup discuter avec mes clients car, pour finir, le livre qu’ils me confient est le leur, pas le mien. C’est à eux de me dire, de m’expliquer ce qu’ils y voient. Après cela, pas besoin de le lire, si ce n’est par curiosité. De plus, un livre appartient à une époque et il me semble qu’il est plus important de bien saisir cette atmosphère (écrivains, artistes) que de lire un ouvrage qui n’en est qu’une infime partie. La curiosité et la culture au sens large doivent faire partie du bagage du relieur.

« J’apprécie avant tout l’élégance et mon travail tend vers cela, à savoir une reliure bien équilibrée avec des petites chasses, des cartons fins, un dos pas trop rond. La reliure terminée, on ne doit sentir ni le travail ni la sueur. On doit pouvoir imaginer que le livre est né ainsi. »

Que pensez-vous de l’évolution de la reliure d’art ?

Je connais l’évolution de la reliure et la vois surtout à l’occasion d’Éphémère mais aussi chez des libraires, sur Internet ou lors de ventes aux enchères. Je pense que le relieur doit être au service du livre et non le contraire. Il me semble que certains collègues l’ont oublié et partent dans des délires de reliure que je n’affectionne guère. Il en est de même pour la qualité technique qui laisse parfois à désirer, de même pour les chemises-étuis. En effet, il arrive que l’on voie de belles reliures d’art protégées par une chemise à dos plat… Quelle tristesse ! On se croit dans une librairie qui vend des livres en feuilles dans un étui… Je ne parle pas de la qualité des décors proposés, cela est totalement subjectif. Je parle de la qualité du corps d’ouvrage, de l’aspect et de la finition de la reliure. Il y a souvent un manque de rigueur. Je me demande comment on peut présenter un tel travail. Mais finalement, ce sont les clients qui font le relieur… Pour Éphémère, il faut être à la hauteur et présenter quelque chose de cohérent, d’élégant, qui puisse attirer et interpeller les clients et leur donner envie. Les bibliophiles qui font relier leurs livres, ou collectionnent des reliures, sont devenus rares. L’alternative à la reliure est la confection de boîtes. C’est une voie très intéressante, car, sans parler du problème de coût, je trouve qu’il y a des livres qu’on ne devrait pas relier, leur beauté en soi se passant de tout ajout. Je pense par exemple au Voyage d’Urien d’André Gide, illustré de lithographies de Maurice Denis dès sa première édition en 1893. La reliure est un beau métier, mais il est très difficile et demande beaucoup d’humilité. Combien de fois j’ai cassé une reliure, avant décor, car elle présentait des failles et des erreurs qui s’avéraient finalement rédhibitoires. Pour conclure, j’emprunterai les mots de Baladine Klossowska dans une lettre à Rainer Maria Rilke : « Que le livre est beau ! »

Jean Luc Honegger, tél. : 00 41 79 797 35 98, courriel : clhonegger@bluewin.ch