Maria Desmée, la poésie des livres

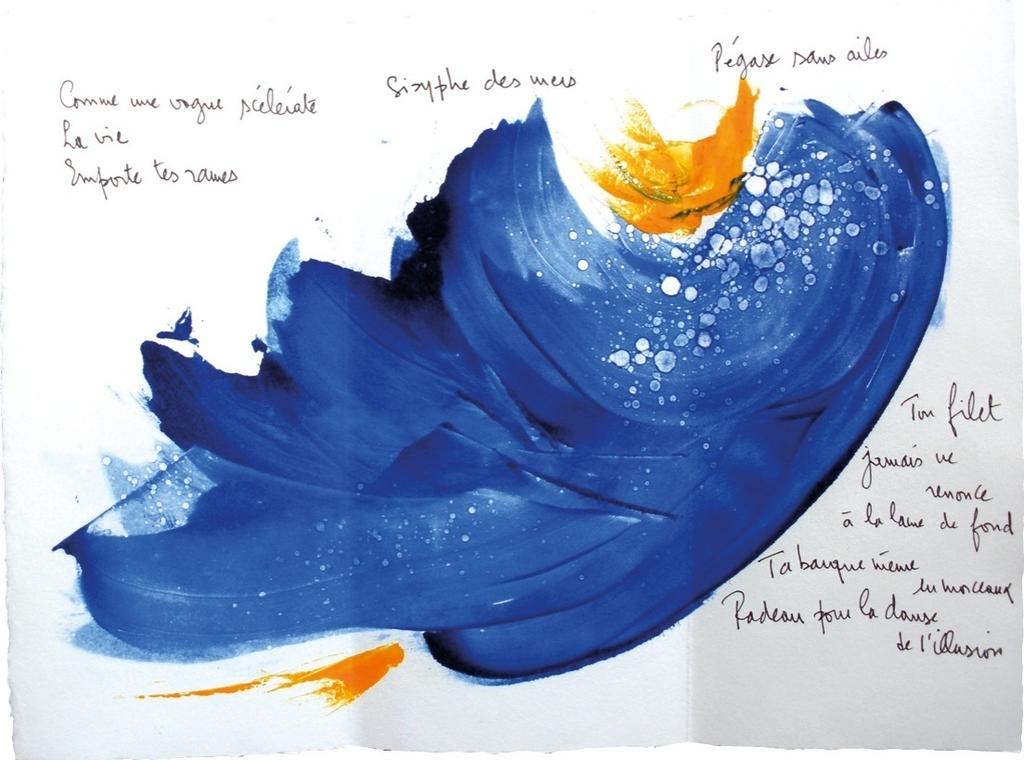

Tahar Bekri et Maria Desmée, Comme une vague scélérate, 2018, collection « Gestes poétiques », 10 exemplaires. © Marie Desmée

Il y a des peintres sensibles à la poésie, qui la lisent, la méditent, l’accompagnent. Il y a aussi des peintres qui, en plus d’accompagner les poètes, sont eux-mêmes poètes et publient des recueils qui se font l’écho de leur peinture ou l’approfondissent, la remettent en question, assurent sa relance. C’est alors comme si le « je » du poète s’adressait au « moi » du peintre dans un dialogue fécondant, auquel Maria Desmée est aguerrie.

Maria Desmée est l’auteure d’une œuvre picturale importante qui a intéressé Bernard Noël, le poète français le plus attentif à la peinture contemporaine (d’Olivier Debré à François Rouan). Bernard Noël ne lui a pas consacré quelques lignes, mais un ouvrage entier sous le titre Roman sans angles ou l’atelier de Maria Desmée en 2004. Il a voulu la voir œuvrer dans son atelier de Roisel (dans la Somme), a été frappé par une « invasion à corps perdu » dans « une peinture qui tient en échec nos images » – façon de remarquer que la peintre déjoue notre propension naturelle à classer une œuvre selon nos réflexes culturels. Elle use du contrepied qui prend la forme du couteau et de son tranchant, du coup de brosse, et surtout d’une « vibration » spéciale où « l’art n’a de sens qu’à contremort ». Cette peinture « non figurative, mais loin d’une abstraction » refuse d’être coincée dans un angle. Si elle se décentre, c’est pour mieux se recentrer, comme le constate Bernard Noël, happé d’entrée par une « tache rouge, qui déborde », alors qu’elle n’occupe « qu’un huitième environ du tableau » mais capte « les pulsations d’une énergie à tout jamais inexplicable ». Le poète s’avance vers l’« obscur désir d’être » qui meut la création la plus exigeante, celle qui, au sein des formes et des couleurs, impose un sens qui défie les définitions réductrices.

Gilbert Desmée et Maria Desmée, Je m’en dit tu, 2005, 70 exemplaires. © Marie Desmée

« Cette peinture “non figurative, mais loin d’une abstraction” refuse d’être coincée dans un angle. Si elle se décentre, c’est pour mieux se recentrer. »

En étrange pays poétique

L’élan créateur, Maria Desmée le saisit au cœur même de ses mots de poète. Dans un recueil de 2015 (Éditions Henry), intitulé Paris, New York, Cleveland, elle suit « le je /qui joue avec moi au bord de la faille / où la ligne qui nous sépare nous unit ». Il y a beaucoup de subtilité dans cet art dialectique de la séparation réunifiante. L’absence crainte se métamorphose en présence d’autant plus éclatante qu’elle tient du miracle dans la mesure où « le geste échappe en furie / et voilà qu’il tranche et ouvre /une brèche céleste de volupté de chair ». Alors, « l’électricité se déchaîne » et « zigzague l’horizon de sa décharge ». Les mots refusent tout ancrage pour se livrer ardemment à « la liberté provisoire de l’envol ». Poète en ses toiles tout autant qu’en ses recueils (De quelle nuit est le plus récent, blessé et troublant), Maria Desmée sent monter en elle comme un geyser de mots et d’images. Elle se souvient de sa toute prime enfance quand, en Roumanie, ses parents l’emmènent au cinéma où, sur leurs genoux, elle se délecte de films français. La musique de la langue rejoint la splendeur des images. Elle décide que sa langue sera le français, et la France, son pays d’élection. Un de ses poèmes le dit subtilement : « on se reconnaît comme une chose antérieure / Comme si la mémoire avait précédé l’existence ».

Jean-Pierre Verheggen et Maria Desmée, Poème, presque poème, 2007, Éditions Rencontres, 11 exemplaires. © Marie Desmée

Quand les mots tournent à l’image

La littérature se cristallise pour Maria Desmée autour de Kafka et de Proust, mais aussi de Roland Barthes, découvert à l’université et qu’elle suit au plus profond de ses Fragments d’un discours amoureux ainsi que dans son évitement de la trop facile fiction. Elle lance en 1987, avec Gilbert Desmée, Sapriphage, une revue qui, pendant plus de 15 ans, défendra la poésie française et francophone, créera le prestigieux prix Émile Snyder. Des amitiés profondes se nouent avec des poètes comme Werner Lambersy, Serge Martin, Alain Helissen, Yves-Jacques Bouin, Max Alhau, Jeanine Baude, Michel Lamart et bien d’autres. En 2003, un contact est pris avec Philippe Coquelet qui a créé le Centre d’Art et de Littérature de L’Échelle. Il met dans les mains de Maria Desmée des livres vierges sous coffret luxueux. L’aventure des livres d’artiste commence là, aux éditions Rencontres où elle œuvre avec Gilbert Desmée (ils réalisent ensemble Je m’en dit tu) et entame son long voyage en compagnie de Bernard Noël qui lui consacre donc un livre entier en 2004 et lui propose, en 2005, L’obscur tournant que la peintre nimbe d’un tourbillon cosmique. Progressivement, elle s’oriente vers la création de ses propres collections de livres d’artiste. La première s’intitule « Les Révélés » – le peintre et le poète se révélant à euxmêmes au cœur de leur imaginaire commun. Chez Coquelet, les livres étaient imprimés et manuscrits. Dans « Les Révélés », ils sont seulement manuscrits – ce qui permet mieux encore la fusion de l’écriture et de la peinture.

Patricia Castex Menier et Maria Desmée, Interstices, 2006, collection « Les Révélés », 12 exemplaires. © Marie Desmée

Maria Desmée attire autour de ses compositions, toujours très soucieuse de perfection technique et d’intime compréhension du dire, des poètes complices comme Vénus Khoury-Ghata (c’est elle qui préfacera son premier recueil poétique), Patricia Castex Menier (Interstices), Jeanine Baude (Aspect), Béatrice Libert (Fille de), Michel Lamart, Jean-Louis Rambour, Max Alhau (il précise très justement que « le désir en elle s’ovalise / fait un nœud dans son rêve / boucle béante où s’abolit /le bruit où basculent / les astres »), Alain Helissen et Werner Lambersy qui, dans L’Érosion du silence, chante, en écho, l’« embrasement des contractions et des spasmes de l’aède ». En 2017, elle décide de se lancer dans la confection de 175 livres manuscrits et originaux avec 120 poètes. Sous le titre « Gestes poétiques », ils entendent constituer une gigantesque « anthologie poétique et picturale ». En tout cas, le désir de l’artiste est de « rendre la poésie visible au même titre que la peinture qui l’a déclenchée » – car dans les livres, qui oscillent entre 9 et 12 exemplaires, le poète se trouve en situation de dialoguer avec les « pré-peints » qui lui sont proposés. Maria Desmée s’adresse à des poètes qui sont souvent déjà des amis. Dans le merveilleux Marge d’un sourire, Bernard Noël sait que « rien n’a jamais lieu / qu’au bout de la langue / un tout petit peu » – et la peinture de l’artiste, en son bleu glissant et glissé, a l’art de transformer « la rencontre » en « un nouveau chemin ».

« Elle s’oriente vers la création de ses propres collections de livres d’artiste. La première s’intitule “Les Révélés”. »

Werner Lambersy et Maria Desmée, L’Érosion du silence, 2005, collection « Les Révélés », 10 exemplaires. © Marie Desmée

Une ample geste poétique

Les poètes se sentent entraînés dans une vague qui les gagne, les subjugue ou les inquiète. Tahar Bekri perçoit une « vague scélérate » où la vie nous transforme en « Sisyphe des mers », en « Pégase sans ailes ». Claudine Bertrand décèle dans un éventail criblé de rouges et de bleus l’élan créateur qui « soulève les mots / frôle les précipices / se dilue dans le magma / jusqu’à l’infini ». Catherine Zittoun voit dans les mers la pieuvre de l’« ardeur », mais demande que s’adoucisse sa « fureur ». Pierre Dhainaut aime, lui, la « vague unique où se fécondent, / de nuit autant qu’à la lumière /toutes les vagues ruisselantes » de la vie multiforme. Hélène Dorion distingue, elle aussi, « un chant de vagues / qui chante à l’horizon » et culmine « comme une goutte / glisse sur la branche du temps ».

Zéno Bianu et Maria Desmée, Blues de rosée rouge, 2018, collection « Gestes poétiques », 10 exemplaires, . © Marie Desmée

Les couleurs jouent évidemment un rôle déclencheur. Dans Blues de rosée rouge, Zéno Bianu sent combien, doucement, la « peau / Devient sonore ». La couleur mime la geste érotique. Au contact des couleurs, on est « propulsé sans cesse / par le besoin de dire / ce qui ne se dit pas », comme l’écrit Lambert Schlechter. Patricia Castex Menier voit une « corolle de flammes fauves » ; Danièle Corre, un « blanc d’instant / concentré de soleil / que la mer a aimé » ; Bertrand Bretonnière chante un Noiror qui conjugue le « noir océan » et l’« or rivière » où la peinture fulgure. L’entrecroisement du rouge et du noir incite Jean-Pierre Verheggen à s’exclamer (en pensant à Jean-Baptiste Clément) : « Éclatez couleurs ! / Faites voler en éclats / nos ternes et pâles convictions ! / Rougissez-nous / en temps des cerises / révolutionnaires ! » Alain Freixe sent, « comme dans un battement d’ailes », que / « Ce jour dans les couleurs / est fait pour les oiseaux ». Michaël Gluck célèbre Un chant des paupières prompt à capter « le battement de cils / entre deux silences » pour mieux écouter « les couleurs dans la cendre ». La peinture de Maria Desmée n’esquive, en effet, ni le feu, ni la ruine, et Guy Goffette lui sait gré de lui avoir inspiré « quelques mots que la mer / en passant m’a laissés / qui me parlent d’oiseaux / qui avivent mon feu », avant de conclure : « Je suis une calanque /au milieu du désert ». Certains poètes sont sensibles à la force cosmique de la peinture. Jean Métellus se sent « porté par la ferveur des grands psaumes ». Cécile Oumhani voit des langues qui « roulent et s’enroulent » pour passer des fleuves à l’infini. Éric Sarner se sent emporté par les « naufrages heureux » de L’Amour fou. Jean-Pierre Siméon « appelle amour un geste déshabitué ». Les couleurs sont propices à l’envol. Pour Michel Ménaché, « l’envol des couleurs déchire la brume / d’une aile d’insoumission ». Lucien Suel met en équations quasi rimbaldiennes le tracé pictural : « Nord : violet, orange, bleu / Sud : vert, rouge, jaune. Multiplier les carrefours / Additionner les croisements ». Dominique Sampiero participe du « mouvement abstrait » de la peinture qui fait que son « poème tourne en rond », « dans l’attente d’un regard pour naître ». Le peint et l’écrit se tendent des miroirs précieux et précis.

Le noir aussi et l’ocre

Comme Zao Wou-Ki ou Fabienne Verdier (même si leurs parcours sont différents), Maria Desmée recourt parfois seulement au noir – couleur de l’ultime. Colette Nys-Mazure accompagne alors « La clarté en rafale » qui « Bouscule / Les noirceurs / L’élan / L’envol / Vers l’interdit », tandis que Serge Pey constate que « Nous tournons /pour que la Terre / n’ait qu’un pied / dans le cercle ». Tita Reut s’émerveille, dans Peint sur blanc, que « le noir offre un combat » où « la vitesse / dépose un duvet » sur l’archer sphérique de l’univers. Pour Serge Ritman, le noir est le « premier éclair » de la nuit, quand Jacques Brémond perçoit un trouble dans « le noir accroché sur le blanc » : « nuages de noirs / le cœur ennoiré / la peau brûlée / perdue ». À l’intention de James Sacré, elle a destiné des peintures et gaufrages ocre où le poète se plaît à distinguer « un bout d’écorce » qui l’entraîne vers tous les arbres chargés « de rythmes et de sens incertains » qu’il a pu découvrir dans le vaste monde. Sous l’écorce des mots, se tapit le même mystère que sous la peinture qui est à la fois « amorce », « force » et « divorce » dans l’énigmatique « morce » de son expression cahotée. C’est presque toute la poésie française et francophone qui se trouve ici rassemblée – poètes mystiques, poètes du « simple », poètes élégiaques ou poètes du « signifiant », du jeu sur les mots, voire de l’engagement. L’Afrique, le Maghreb, le Liban, la Syrie, le Québec et les Antilles sont présents à ce rendez-vous où l’artiste montre la grande élasticité de son accueil.

Éric Sarner et Maria Desmée, Comme des fous, 2020, éditions Al Manar, 20 exemplaires. © Marie Desmée

Coins et recoins, tourbillon et fluidité

Maria Desmée ne néglige pas l’appel que lui adressent différents éditeurs comme Alain Gorius (éd. Al Manar où l’on retiendra le Comme des fous d’Éric Sarner. Alain Freixe, dans la collection « À côté » ou les « Cahiers du Museur », l’invite à accompagner des poètes – et notamment le texte de Dominique Grandmont intitulé Aux fusillés de 1917, remarquable osmose avec une peinture éclatée, criblée, comme bombardée qui repousse pourtant les barbelés de l’oppression (Bernard Noël aurait parlé de « castration mentale »). Maria Desmée recourt depuis peu à la typographie imaginative de Laurent Né en ses éditions Index, où ont paru le dernier texte de Bernard Noël et un très convivial Tout s’ouvre de Patricia Castex Menier. Elle s’adonne également à la confection d’ouvrages de petit format, même s’ils ne répondent pas à l’ampleur naturelle de son geste pictural (certaines de ses toiles s’étendent sur plusieurs mètres ou sont conçues comme de grands kakémonos). La peintre parfois s’autonomise dans des leporellos sans aucun texte. C’est la peinture qui se fait texte, qui « raconte quelque chose, des émotions, des joies, une histoire ». La forme fait sens. Et le poète Dominique Grandmont, dans Le Temps des récits publié à La Barque en 2021, parle bien de cette aventure dans le texte « Peinture fraîche » qu’il consacre à l’artiste : « Le futur ne sèche / qu’au dos des miroirs / où les taches ne sont des images / qu’en dénonçant ce qu’elles révèlent /dans cet incendie de couleurs / où le corps brûlerait tout seul / quand vivre reste ce voyage / d’où l’on ne revient pas ». Dans le geste de Maria Desmée, il y a comme un tourbillon et des volutes lancées à la recherche d’une vérité ; il y a l’exacerbation d’une absence qui, par le mouvement, cherche à établir les bases rêvées d’une présence. C’est ce que dit son tout récent recueil, De quelle nuit (Éditions Henry, 2019). C’est ce qu’expriment ses grandes compositions où l’on peut discerner des affinités avec les peintres Willem de Kooning et Jean Miotte.

Maria Desmée, leporello sans texte, 65 x 300 cm, livre à suspendre, 2017, exemplaire unique. © Marie Desmée

« La peintre parfois s’autonomise dans des leporellos sans aucun texte. C’est la peinture qui se fait texte, qui “raconte quelque chose, des émotions, des joies, une histoire”. La forme fait sens. »

L’indicible désir

Dans le creuset des livres, l’univers de Maria Desmée est un peu moins heurté que dans sa peinture où ses assauts s’apparentent à des lassos. Les couleurs échappent à la brosse et au couteau pour se couler plus fluidement sur le papier (souvent des beaux Fabriano ou Arches) et glisser dans un élan qui conjugue à la fois la force ascensionnelle et le risque de la chute. Ainsi peintre et poète, elle se trouve en phase avec la création contemporaine, en ses constantes aspérités et ses fougueuses aspirations au partage et à l’amour. Ne serait-elle pas « celle qui lèche ses blessures / comme renard sorti / miraculeusement du piège », pour reprendre les termes de la préface de Vénus Khoury-Ghata à son Paris, New York, Cleveland – périple géographique transcendé en graphie de l’intime ? La peinture de Maria Desmée a été escortée de maints échos critiques. Le poète Werner Lambersy, dans sa postface au recueil de Maria Desmée Festins de lumière (Corps Puce, 2010), voit s’unir dans cette peinture « les balbutiements muets de l’élégie, l’enragement aphone des petits cris de la petite mort, et les saccages respiratoires du plaisir ». « En extension acrobatique sur le vide », le geste du peintre se hisse jusqu’à une geste érotique où l’apparente abstraction prend les formes et les couleurs de l’effusion la plus imaginative. Quand un artiste comme Bellmer met crûment le fantasme à nu, les couleurs de Maria Desmée opèrent, elles, une figuration fascinée du transport sensuel. Ce que la poète clame (« L’indicible se lit à voix haute / sur le musc du désir dévoilé ») sert justement de tremplin à la lecture des poètes. La peinture est un palier pour comprendre l’indicible, c’est-à-dire en prendre à bras le corps les indices. Il n’est pas anodin de souligner que les grands leporellos sans texte auxquels elle s’adonne peuvent aussi bien s’étendre sur trois mètres de long que se dresser à la verticale pour être suspendus. Le livre mime les positions infinies de l’amour pour mieux aspirer le mot qui se cherche et resplendit soudain, régénéré. Cet élan, on le retrouve quand, en 2014, au Salon du livre de Creil, Maria Desmée est conviée à peindre une toile dans le temps même où Michel Butor accomplit une lecture de son œuvre. Elle aime marcher au rythme des poètes, leur emboîter le pas, les précéder sur le chemin de la rencontre. Alors, « comme un chuintement de braises / comme un soulèvement de sève / comme un arrachement des entrailles / le désir prend feu ».

Michel Butor et Maria Desmée au Salon du livre de Creil, 2014. DR