Archéologie des guerres napoléoniennes (6/7). L’héritage archéologique des soldats vétérans

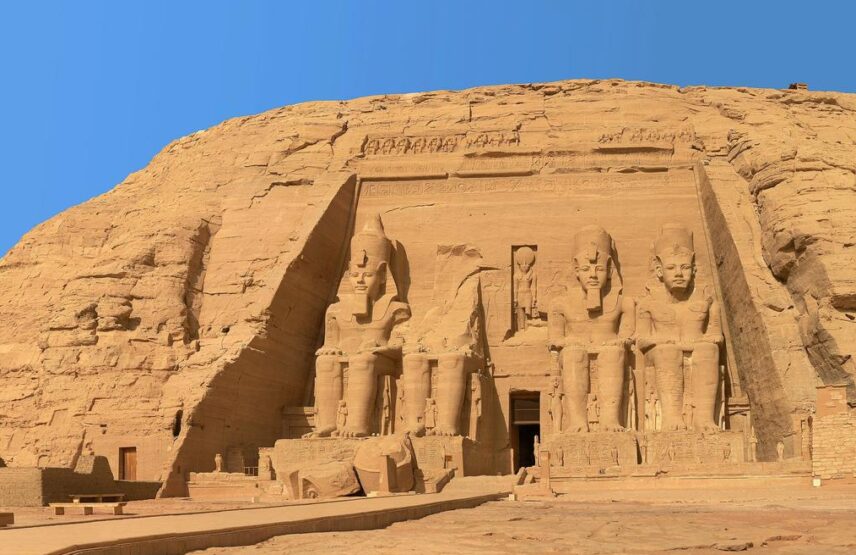

Dessins de soldats napoléoniens découverts dans une carrière de Touraine. © N. Viault

L’essor de l’archéologie préventive a favorisé le développement d’une archéologie des conflits modernes et contemporains. Des premières campagnes du jeune général Bonaparte à celles menées sous l’Empire, les guerres napoléoniennes ont bénéficié, dans le contexte des bicentenaires, de fouilles d’envergure – tant en France qu’à l’étranger, avec de nouveaux enjeux scientifiques. Ces découvertes inédites viennent enrichir un corpus d’une cinquantaine de sites enfin constitué ; ce dossier d’Archéologia vous en dévoile toute la richesse.

L’auteur de ce dossier est : Frédéric Lemaire, docteur en histoire et en archéologie, archéologue à l’Inrap, spécialisé dans l’étude des grands conflits contemporains, directeur des recherches sur le camp de Boulogne, les champs de bataille de Russie et l’île-prison de Cabrera aux Baléares

Dessins de soldats napoléoniens découverts dans une carrière de Touraine. © N. Viault

Si les guerres de l’Empire ont marqué les paysages et les corps, elles ont également laissé leur empreinte sur la vie des soldats qui ont survécu. Comment ont-ils continué à vivre après les combats ? Quels témoignages peuvent éclairer leur quotidien, leur mémoire et leurs efforts pour se reconstruire ? L’archéologie de la vétérance débute…

Deux découvertes majeures illustrent la complexité et la richesse de cette thématique peu traitée. La première est celle de la tombe d’un vétéran de la Garde impériale, mise au jour en 2021 dans l’Est de la France. La seconde, réalisée dans une carrière de pierres en Touraine, consiste en des dessins ou peintures polychromes représentant des soldats en uniforme napoléonien. Ces deux exemples éclairent l’après-guerre des soldats napoléoniens, mettant en valeur une dimension humaine souvent oubliée dans les récits classiques. Ces vestiges intimes ouvrent une fenêtre sur la manière dont ces « demi-soldes » ont porté et transmis la mémoire de leur époque.

Le « Lascaux » des grognards

Pour le conflit napoléonien, les archéologues ont dorénavant leur « Lascaux » ! En Touraine, en 2009 et 2010, Nicolas Viault a découvert deux carrières aux parois couvertes de plusieurs dizaines de représentations polychromes de militaires en tenue. Les représentations très diverses oscillent entre 0,30 et 1,50 m de hauteur ; les uniformes, détaillés, correspondent aux années 1806-1812. L’expertise est en cours, mais selon toute vraisemblance, les dessins seraient l’œuvre d’un ancien combattant et témoignent d’une mémoire vivante et incarnée, mêlant l’art (naïf) à l’évocation des souvenirs de guerre.

La tombe d’un autre « Coignet »

Jean-Roch Coignet est une figure des campagnes napoléoniennes qu’il a traversées de part en part, dans la Garde impériale, et dont il consigne les souvenirs sous forme de cahiers, publiés pour la première fois en 1851. En mai 2021, à Cons-la-Granville, un diagnostic réalisé aux abords de l’église révèle la tombe oubliée d’un vétéran, identifié après enquête à Jean-Jacques Zentz, un « guerrier » au pedigree comparable à celui du célèbre capitaine Coignet. C’est la présence d’une médaille de Sainte-Hélène sur le squelette du défunt qui a conduit l’archéologue Jean-Denis Laffite à se plonger dans les archives pour lui redonner un nom et une histoire.

Un squelette aux nombreux stigmates

D’origine allemande, Jean-Jacques Zentz s’engage en 1806, à 19 ans, dans le corps des vélites du régiment de grenadiers à pied de la Garde, passant ensuite chez les tirailleurs. Zentz parcourt l’Europe et participe à toutes les grandes batailles. Il est promu capitaine et décoré de la Légion d’honneur en 1813. Présent à Waterloo, il est finalement mis à la retraite en demi-solde fin 1816. Zentz était connu localement pour posséder une collection d’uniformes napoléoniens. On le surnommait « le vieux Rhénan ». Il meurt en 1876, âgé de près de 90 ans. Ses caractères physiques décrits dans son dossier militaire sont cohérents avec ceux reconnus sur son squelette, comme sa taille, sa robustesse et son nez massif. Selon l’anthropologue Frédéric Adam, Zentz n’a pas été épargné par les années de guerre. Ses restes portent de nombreux stigmates, dont des fractures du nez, d’une phalange de la main, ainsi qu’une entaille ossifiée au crâne pouvant provenir d’un probable coup de sabre porté sur le temporal droit. On sait par ailleurs, grâce à son registre d’officier, qu’il a été blessé assez grièvement le 3 mars 1814 par « un coup de boulet » à l’abdomen, lors de la campagne de France, à l’affaire de Laubressel près de Troyes.

Sommaire

Archéologie des guerres napoléoniennes