Caen avant Caen : histoire d’une ville

Vue aérienne de l’Abbaye-aux-Hommes à Caen. © François Decaëns

En 1025, c’est sous le nom de Cadumus que la ville de Caen apparaît dans les textes. D’origine celtique, cette première appellation connue signifie « le champ du combat ». S’il est acquis que c’est déjà une agglomération avec églises, moulins, marché et port, que s’est-il passé au cours des siècles précédents ? Des générations d’archéologues travaillent à reconstituer ce passé mal documenté par les archives. De la petite bourgade gallo-romaine à la création par Guillaume le Conquérant, entre 1050 et 1080, de la capitale du royaume anglo‑normand, retraçons son histoire au cours du Ier millénaire de notre ère.

En 1025-1026, le nom de Caen est mentionné par deux fois : dans une charte du cartulaire de l’abbaye Saint-Père de Chartres pour évoquer une maison située à Cadon puis dans le cartulaire de Louviers, où une charte du duc Richard II octroie à l’abbaye de Fécamp les dîmes de tonlieu du bourg de Cadumus.

1025 : Caen, une agglomération déjà florissante

En revanche, elle apparaît ainsi : « la villa qui s’appelle Cathim, sur la rivière Orne, de part et d’autre, avec les églises, les vignes, les prés, les moulins, avec le marché, le tonlieu, le port et toutes ses dépendances » dans une charte du duc Richard III, datée de 1035, pour la constitution du douaire à sa fiancée Adèle. Cette « villa » ou « bourg », les scribes sont hésitants, était jusqu’alors probablement non identifiée et inconnue des lettrés. Les historiens s’entendent sur le fait que son nom primitif pourrait être Catumagos, ou « le champ du combat ». Ce terme d’origine celtique présente de grandes similitudes avec celui de Rouen, Rothomagos, connu à l’époque romaine et qui devient Rodomum vers l’an mille. Par ailleurs, la présence de noms de lieux à consonance franque, l’existence de traditions attribuant la création de quatre églises à saint Regnobert et l’identification de quelques objets antérieurs à l’an mille confortent l’hypothèse d’une occupation dès le Ier millénaire. Toutefois, il a fallu attendre l’apport de l’archéologie pour que s’affine notre connaissance de la présence humaine en ces lieux. Quoi qu’il en soit, la description du douaire d’Adèle laisse entrevoir une agglomération complexe, possédant une activité économique florissante dans un environnement rural favorable. Pour la qualifier, le terme de bourg (burgus) s’impose dans la seconde moitié du XIe siècle. C’est l’originalité de Caen qui, sans être encore une ville (civitas) au sens qui prévaut depuis l’organisation chrétienne de la Gaule, connaît une proto- urbanisation à la fin de ce siècle. Vers 1050, le duc Guillaume le Bâtard, futur conquérant de l’Angleterre, entreprend d’en faire la capitale de la Normandie occidentale. Dès lors, il consacre d’importants moyens à son développement. La conquête de l’Angleterre en 1066 engendre un enrichissement considérable de la Normandie, dont la ville bénéficie. Durant trois décennies, elle se transforme en un immense chantier : de nouvelles églises, les deux abbayes, le château, une enceinte autour du bourg central (Bourg-le-Roi) et quelques maisons en pierre sortent de terre.

L’archéologie a permis d’affiner notre connaissance de la présence humaine sur le site au Ier millénaire.

Le château de Caen structure le plan de la ville depuis le XIe siècle. © CAE, François Decaëns

Un lieu favorable à l’implantation humaine

Mais avant cette implantation médiévale, remontons le temps. La présence humaine dans la basse vallée de l’Orne est attestée dès le Paléolithique ancien (– 200 000 environ). À partir du Néolithique (4500-2200), un environnement favorable permet à des groupes humains de s’installer durablement. Des traces d’occupation temporaire se multiplient, notamment tout autour de Caen. Située au confluent des vallées de l’Orne et de l’Odon sur des versants non inondables, prolongés par des plateaux voisins, cette ville bénéficie d’un contexte privilégié. La traversée de l’Orne y est assurée par un gué en usage jusqu’à l’époque moderne. Autre atout majeur : la marée rendait possible la remontée du cours de l’Orne jusqu’à Caen, créant ainsi un port à vocation maritime.

Dépôt d’armes de l’Âge du bronze découvert rue Victor Lépine à Caen. © Musée de Normandie, Ville de Caen, O. Caillebotte

Une sépulture énigmatique

Sous la salle des gardes de l’Abbaye-aux-Hommes, dans une fosse creusée à même le calcaire, antérieure aux niveaux d’occupation gallo-romains, un squelette, découvert en 1974, reposait, dans un bon état de conservation, couché sur le côté droit, en position repliée dite « en chien de fusil ». L’étude anthropologique a indiqué qu’il s’agissait d’une femme âgée de 18 à 25 ans. Aucune autre tombe n’a été découverte sur ce site, pourtant densément fouillé. Cette tombe isolée, datée au carbone 14 d’environ 1 000 avant notre ère, soit de l’Âge du bronze final, a vite été qualifiée de « plus vieille caennaise ».

Sépulture de l’Âge du bronze final mise au jour lors des fouilles de la salle des gardes de l’Abbaye-aux-Hommes. © Musée de Normandie, Ville de Caen

Une agglomération inattendue

La campagne de Caen se situe sur le territoire de la tribu celtique des Viducasses ayant comme capitale Aragenuae, actuelle commune de Vieux-la-Romaine. Les historiens du XIXe siècle pensaient que l’éperon rocheux qui domine la basse vallée de l’Orne, où se trouve le château de Caen, devait être un lieu fortifié depuis l’Antiquité. Or les vastes fouilles qui y ont été réalisées n’ont rien révélé de probant avant l’époque de Guillaume le Conquérant. En revanche, les fouilles de l’Abbaye-aux-Hommes ont mis au jour, de manière inattendue, des vestiges d’habitat gallo-romain disséminés sur plusieurs hectares. Six années de recherches ont permis d’en définir la nature et les contours. Il s’agit d’un vicus relativement dispersé, sans fonction administrative, jouant un rôle économique et parfois religieux. Il semble s’être constitué progressivement au cours de la première moitié du Ier siècle de notre ère, avant d’être abandonné au début du IVe siècle face à la montée progressive des eaux. Les habitants se réfugièrent sur le coteau voisin de Saint-Martin, où s’élève la plus ancienne église de la ville.

Bracelet à boules de l’Âge du fer (Hallstatt final, vers 500 avant notre ère), trouvé rue d’Isigny à Caen. © Musée de Normandie, Ville de Caen

Une inscription funéraire de retour à Caen

Cette inscription funéraire des premiers siècles du Moyen Âge trouvée par l’historien Arcisse de Caumont en 1862 fut longtemps attribuée à Vieux-la-Romaine. Grâce à une étude fine des archives de la Société des antiquaires de Normandie, l’archéologue Pascal Vippard a démontré qu’elle avait, de fait, été recueillie dans la chapelle Notre-Dame-des-Champs à Caen. Cette épitaphe mentionne un certain Arvatenus, nom inconnu par ailleurs, qui pourrait être d’origine celtique. Divers indices permettent de la dater du Ve ou du VIe siècle. Elle ne comporte aucun signe chrétien. Située en bordure du plateau de Bagatelle, non loin de l’église Saint-Julien, la chapelle est attestée depuis le VIIe siècle. L’inscription y a-t-elle été utilisée en réemploi ? Ou y avait-il une chapelle votive avant même l’établissement de Notre-Dame-des-Champs ? Seule l’archéologie pourrait trancher. Cette première et seule inscription est un indice supplémentaire du passé antique de Caen.

Épitaphe d’Arvatenus, trouvée dans la chapelle Notre-Dame-des-Champs. © Musée de Normandie, Ville de Caen

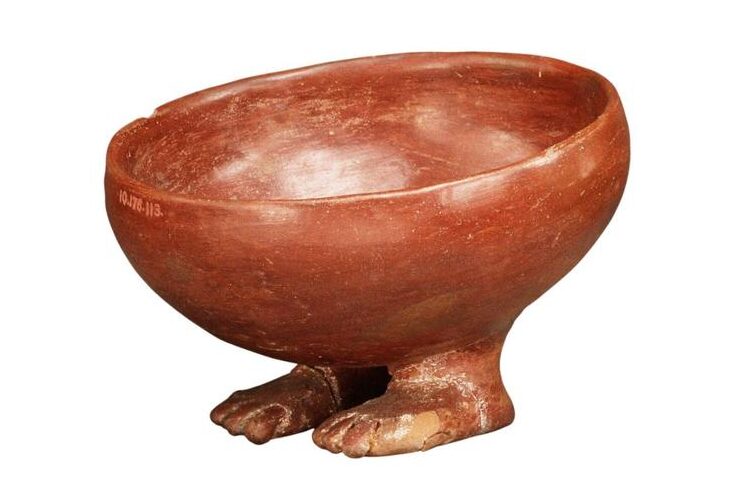

Un sanctuaire de corporation

En 1981, la découverte d’un petit temple celto-romain jouxtant un secteur artisanal, comprenant des tanneries et un atelier de tabletier, conforta l’hypothèse d’un vicus. La cella, partie close de l’édifice, entourée d’un péribole qui matérialise un espace sacré, a été partiellement fouillée. Le site est représentatif de ces sanctuaires domestiques, nombreux en Normandie. L’absence de représentation de divinités laisse en suspens la nature de la dédicace du temple. Toutefois la proximité de deux rivières et l’installation contiguë de tanneries, grandes consommatrices d’eau, suggèrent un culte consacré à une divinité aquatique. Le temps d’occupation de ce temple est sensiblement le même que la durée de vie globale du site, soit de la première moitié du Ier siècle à la fin du IIIe siècle. Le matériel archéologique recueilli se compose de plusieurs milliers de tessons, allant des productions locales aux sigillées importées d’ateliers gaulois. Une cinquantaine de monnaies corrobore les datations obtenues par l’étude de la céramique.

Les potentialités de Saint-Martin

La topographie urbaine actuelle de Caen doit beaucoup, pour le meilleur et pour le pire, à l’action des armées anglo-américaines durant la libération de la ville. Des quartiers entiers ont disparu, leurs sous-sols détruits ou rendus inaccessibles pour des décennies. Dans ce contexte particulier, les fouilles d’édifice religieux et de leurs abords demeurent un moyen privilégié d’appréhender les occupations antérieures au XIe siècle. Ainsi dès 1962-1963, à l’emplacement de l’église Saint-Martin, rasée en 1793, des opérations suffisamment étendues ont aidé à reconstituer les plans des édifices successifs. Dès l’époque gallo-romaine, des sols de circulation montrent la présence d’habitations, et ce de façon continue jusqu’à la construction d’un premier monument religieux à la fin du VIIe siècle. Cette église primitive était entourée d’un cimetière avec des tombes en sarcophage et des squelettes accompagnés d’objets des VIIe et VIIIe siècles. Souvent remaniée, elle est utilisée jusqu’à sa transformation romane du début du XIIe siècle. La rue Saint-Martin, située à moins de 10 m au sud du portail, appartient à un tronçon de la voie romaine en provenance de Bayeux. C’est au sud de cette voie que s’étendait le vicus gallo-romain. S’il a existé un village originel (Cadomum), c’est sans doute autour de Saint-Martin qu’il faut donc le chercher, là où une continuité d’occupation est attestée depuis au moins le début de notre ère.

Fouilles du cimetière de l’église Saint-Martin en 1963. © Musée de Normandie, Ville de Caen

Les fouilles d’églises et de leurs abords demeurent un moyen privilégié d’appréhender les occupations antérieures au XIe siècle.

Genèse d’une ville médiévale

Il demeure malaisé de proposer une chronologie documentée de la fondation des églises antérieures à 1025. Deux d’entre elles oubliées, détruites durant le bombardement de 1944, ont offert de vastes espaces aux archéologues. À peu de distance du coteau Saint-Martin et également en bordure de la voie romaine, l’église Saint-Julien est mentionnée vers 1080 et reconstruite vers 1140-1160. Un premier sanctuaire de taille modeste, de facture similaire à Saint-Martin, contenait des sarcophages trapézoïdaux caractéristiques des VIIe et VIIIe siècles. La dédicace à Saint-Julien se rapporte vraisemblablement à l’évêque du Mans du IVe siècle, très populaire en Normandie. On peut envisager l’existence d’un habitat dispersé, à flanc de coteau en bordure de la voie romaine, s’étendant de Saint-Martin à Saint-Julien.

Quant à l’église Saint-Gilles, distante de 50 m de l’Abbaye-aux-Dames à l’est de la ville, et remplacée par un square après sa destruction en 1944, elle a livré un premier sanctuaire rectangulaire (18 x 8 m), sans doute du Xe siècle. Les plus anciennes tombes appartenaient à la même époque. Ce petit noyau d’habitation s’est vite fondu dans le nouveau quartier abbatial et se dote d’un nouvel édifice roman dépendant de l’abbaye.

D’autres monuments chrétiens, tel Saint-Jean, à mi-chemin entre le château et l’Orne, sont attestés par des découvertes de tombes du VIIe siècle. Ils témoignent de la constitution progressive de modestes centres d’habitat utilisant au mieux les nombreuses petites rivières. Ces villages indépendants les uns des autres étaient néanmoins structurés par un réseau d’églises et de chapelles déjà complexe. Une probable esquisse de port reliait alors la ville à la mer grâce au reflux des marées, permettant une activité commerciale locale qui allait se développer avec la conquête de l’Angleterre et l’ouverture à de vastes marchés sur l’axe Manche/mer du Nord. La volonté de Guillaume le Conquérant de disposer d’une ville nouvelle hors des anciennes structures épiscopales normandes fut la chance de Caen. S’appuyant sur un site favorable, elle a réussi son entrée dans l’histoire en devenant en moins d’un demi-siècle l’une des grandes villes françaises.

Vue des fouilles de l’église Saint-Gilles en 1988. © Musée de Normandie, Ville de Caen

Les canards de l’église Saint-Pierre

Le site de l’église Saint-Pierre, au pied de l’éperon rocheux du château, à la croisée de deux voies antiques traversant Caen, réunissait les conditions nécessaires à une occupation ancienne et permanente. En 1860, sous un pilier du XIIIe siècle, supportant l’angle nord-ouest du clocher, on en découvrit un autre du XIIe siècle, dont le noyau était lui-même constitué par un troisième pilier décoré d’entrelacs pré-romans. Un fragment de frise réutilisé dans ce pilier est, à l’origine, une sculpture décorative de belle qualité représentant des volatiles (canards ?) d’inspiration franque. Sa datation est comprise entre le VIIIe et le Xe siècle. Des fouilles dans le cimetière paroissial voisin ont confirmé une occupation continue durant le haut Moyen Âge.

Frise représentant des volatiles (canards) trouvée lors des travaux de l’église Saint-Pierre en 1860. © Musée de Normandie, Ville de Caen

Pour aller plus loin :

MARIN J.-Y., 2025, 1025, Caen entre dans l’histoire, Nonant, éditions OREP.

JEAN-MARIE L., 2000, Caen aux XIe et XIIe siècles, espace urbain, pouvoir et société, Caen, La Mandragore.