Enquête : de la déconsidération de Toutânkhamon après sa mort

Découverte de la tombe de Toutânkhamon en 1922 : une pièce de chariot est extraite du tombeau. © Bridgeman Images

Toutânkhamon, qui régna neuf ans (d’environ 1335 à 1327 avant notre ère), n’eut ni le temps de se détacher de l’image écrasante de son père Akhenaton, ni de tourner la page de la période amarnienne. Dès le lendemain de sa mort prématurée, située entre 18 et 20 ans, son successeur met tout en œuvre pour faire oublier son court règne. Des indices provenant de sa tombe – la première pillée dans la vallée des Rois – le soulignent avec acuité.

Peu de temps après son accession au trône, Toutânkhamon souhaite réhabiliter le clergé d’Amon dans ses prérogatives et soutenir à nouveau, et officiellement, les cultes des dieux un peu partout dans le pays, comme il l’indique d’ailleurs clairement dans la Stèle de la Restauration. Pourtant, son successeur, Aÿ II, usurpe son nom sur plusieurs monuments ainsi que le temple de millions d’années que le jeune souverain avait fait bâtir dans le secteur de Médinet Habou. Certains égyptologues pensent même qu’Aÿ II s’est approprié la tombe en cours de construction du jeune roi (WV23) et qu’il a relégué ce dernier dans une sépulture inachevée de la vallée des Rois.

Lexique

Le temple de millions d’années est un temple consacré à la gloire du roi de son vivant et après sa mort.

Chapelle funéraire du tombeau de Toutânkhamon contenant le sarcophage et les cercueils du pharaon. © akg-images / WHA / World History Archive

Une tombe rapidement pillée

Rappelons-nous le contexte topographique d’alors. Dans la vallée de l’Est, qui concentre la majorité des tombes de la vallée des Rois, une douzaine de tombes a déjà été creusée et, pour moitié, elles accueillent les corps momifiés de membres de la famille royale ou de hauts fonctionnaires qui ont reçu l’insigne distinction de pouvoir être inhumés auprès des souverains d’Égypte. Si on a aujourd’hui l’impression, plutôt vraie, que la tombe de Toutânkhamon se trouve au cœur de la vallée des Rois, il faut bien avoir à l’esprit qu’après les funérailles du jeune pharaon, la seule tombe à proximité de la sienne est la fameuse KV55 qui a accueilli la dépouille de son père, Akhenaton (Toutânkhamon l’a en effet faite transférer depuis le cimetière royal de Tell el-Amarna jusqu’à la vallée des Rois). Si rien n’est dit sur la façon dont les tombes royales étaient surveillées, il est évident que les medjaÿs (policiers qui patrouillaient et surveillaient les sépultures royales) n’étaient pas postés devant chaque sépulture. En outre, il faut se souvenir que les entrées des tombes étaient soigneusement enfouies ou comblées sous des mètres de gravats pour que l’on oublie leurs localisations. Du fait de la configuration des lieux, les policiers occupaient nécessairement des postes d’observation en hauteur qui leur permettaient de dominer au mieux cette nécropole sacrée ; et ils devaient sans doute aussi opérer des rondes pour aller vérifier au plus près que rien n’était suspect. Or la tombe de Toutânkhamon se trouvait dans une zone éloignée d’au minimum 100 m des autres tombes royales (celle de son père exceptée). Sa localisation dans une zone mal ou moins bien surveillée a entraîné un premier pillage, quelques semaines ou quelques mois après les funérailles du roi. Il s’agit là du tout premier pillage de tombe royale dans la vallée des Rois.

Vue de la vallée des Rois. © akg-images / Bildarchiv Steffens

La tombe de Toutankhâmon est à nouveau la cible de voleurs très peu de temps après la première intrusion.

L’attrait de biens précieux

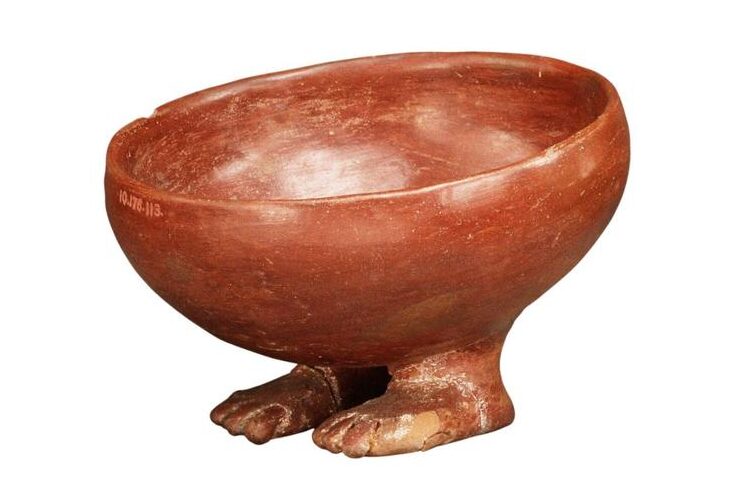

On pourrait, bien sûr, se dire que le roi n’a simplement pas eu de chance et que l’intrusion dans sa tombe est seulement le fait du hasard. Sauf que la tombe est à nouveau la cible de voleurs très peu de temps après la première intrusion (comme le soulignent les deux traces d’effraction sur les portes). On le sait notamment grâce aux bouchons des (très lourds) vases en calcite et autres pots à huiles et onguents abandonnés un peu partout sur le sol de l’antichambre et retrouvés par Howard Carter. Lors de la première effraction, les lieux ont, plus ou moins rapidement, été rangés avant que la tombe ne soit refermée ; la présence des bouchons au sol montre que les voleurs se sont intéressés au contenu des vases lors de la seconde visite. Cette découverte fondamentale atteste que les voleurs se sont intéressés, quasi systématiquement et méthodiquement, aux contenus de ces récipients qu’ils ont reversés dans des contenants plus légers, certainement en terre cuite ou en cuir, et moins repérables lors d’éventuelles patrouilles de medjaÿs, afin de pouvoir revendre les délicats (et fort lucratifs) onguents et fragrances. Ce type de vol nous indique aussi que ce second pillage a eu lieu très peu de temps après les funérailles du roi, dans un délai de 5 mois maximum : en effet, en l’absence d’agents conservateurs, les produits cosmétiques se périment vite ; si les voleurs s’en sont emparés, c’est qu’ils étaient encore de bonne qualité. Ce second pillage souligne clairement que la surveillance de la sépulture de son prédécesseur n’est pas une priorité pour Aÿ II.

Annexe de la tombe de Toutânkhamon lors de sa découverte par Howard Carter. © akg-images / François Guénet

Une tombe volontairement oubliée

De façon générale, on lit dans la littérature égyptologique que Toutânkhamon a eu de la « chance » que les ouvriers de la tombe de Ramsès VI (dont le règne se situe aux alentours de 1155-1150 avant notre ère) construisent des cabanes en pierre sèche au-dessus de l’entrée de sa sépulture, ce qui a permis d’oublier où elle se trouvait et de la soustraire à la rapacité des voleurs. D’ailleurs, sous le règne de Ramsès IX (vers 1125-1105 avant notre ère), a eu lieu un procès retentissant de pilleurs de tombes (impliquant une centaine de personnes !) et, un siècle plus tard, les momies de pharaons de la vallée des Rois sont déplacées et réinhumées dans deux cachettes royales, celle de Deir el-Bahari (DB320) et celle d’Amenhotep II (KV35). Mais Toutânkhamon n’a pas eu cette faveur ! Au contraire, on décide alors sciemment de ne pas sauver sa momie (de même que celle de son père), un choix qui laisse les deux momies à un destin peu enviable dans une vallée des Rois où les pillages de tombes sont devenus courants… Bien que l’on n’ait pas retrouvé de carte, ou de mention de carte, indiquant l’emplacement des sépultures royales dans la vallée des Rois, il est certain qu’il y en avait une ou plusieurs conservées en lieu sûr – sans quoi les autorités de l’époque auraient dû se résoudre à engager de véritables fouilles archéologiques pour retrouver les entrées de tombes des uns et des autres ; or il était fondamental que le sauvetage des momies royales se fasse dans la discrétion et dans un laps de temps relativement court. Toutânkhamon et son controversé de père ne sont pas restés dans leur tombe par hasard : ils ont été tout simplement abandonnés à leur sort.

Au Xe siècle avant notre ère, on décide sciemment de ne pas sauver la momie de Toutânkhamon.

L’absence de regalia sur la momie

Bien que les voleurs aient sévi à deux reprises dans la tombe de Toutânkhamon et qu’ils aient pénétré jusque dans la chambre funéraire, ils se sont arrêtés à la deuxième chapelle en bois doré qui contenait une succession d’emboîtements consistant en chapelles, sarcophage et cercueils destinés à protéger la momie royale. Howard Carter a en effet découvert le sceau fermant les portes de la première au sol et ceux de la suivante encore en place. Personne n’avait donc eu accès à la momie depuis son inhumation. Or lorsque l’égyptologue britannique démaillote le corps du roi, il découvre un fait surprenant et inédit : l’absence du sceptre-heqa et du chasse-mouches, qui auraient dû se trouver dans les mains de Toutânkhamon. Au lieu de cela, le roi a les mains posées sur ses avant-bras, lesquels sont repliés à l’horizontale contre sa poitrine. Or si les momies royales qui nous sont parvenues des cachettes de Deir el-Bahari et de la KV35 ont été soit molestées en amont par des pilleurs, soit déposées dans ces tombes avec le moins d’effets personnels possible pour éviter d’exciter la convoitise de potentiels voleurs, toutes présentent des bras croisés sur la poitrine, dans l’attitude d’Osiris, et tenaient originellement dans leurs mains les regalia, emblèmes de leur pouvoir passé (ainsi qu’en atteste le vide créé par leurs doigts repliés).

Lexique

Dans la chambre funéraire, le corps de Toutânkhamon était protégé par quatre chapelles en bois doré contenant un sarcophage en pierre et trois cercueils en bois.

Momie de Toutânkhamon. Photo de Harry Burton, 1922. © Tallandier / Bridgeman Images

Une damnatio memoria immédiate

Ni la position des mains, ni celle des bras de Toutânkhamon n’est conforme à ce que l’on est en droit d’attendre sur une momie royale. Il est donc manifeste que quelqu’un a pris la décision de le priver, pour l’éternité, de ses emblèmes royaux. S’il est impossible, à l’heure actuelle, d’affirmer que le successeur de Toutânkhamon s’est emparé à des fins personnelles de la tombe WV23, on constate toutefois que le mépris affiché pour son prédécesseur à la fois envers sa personne et en tant que roi s’est traduit de manière violente et ouverte : privation des regalia tenues traditionnellement par le souverain, usurpation de son temple de millions d’années, usurpation du cartouche royal en divers endroits (statues et temples), récupération des actes du jeune roi concernant la réhabilitation des clergés dans le pays, défaut de surveillance de la tombe, etc. Cette déconsidération se poursuivra, implacablement, sous le règne d’Horemheb, successeur d’Aÿ II, en qui Toutânkhamon avait eu assez confiance pour en faire son héritier en lui octroyant le titre de « Prince héritier ». Sans surprise, cette damnatio memoriae se perpétuera sous les Ramessides. Un exemple parmi d’autres est la liste royale d’Abydos, établie sur ordre de Ramsès II, qui ne mentionne pas Toutânkhamon (ni Akhenaton d’ailleurs). Ce discrédit atteint son apothéose sous la Troisième Période Intermédiaire, quand le choix est fait de ne pas sauver la momie royale et de la laisser entre les mains du destin…

Le cercueil de Toutânkhamon le montre avec les regalia dans ses mains. Carte postale réalisée par Lehnert & Landrock K. Lambelet. © Mary Evans Picture Library / Pharcide / Bridgeman Images

Pour aller plus loin

MARSHALL A., 2022, La tombe de Toutânkhamon, l’envers du décor, Mondes Antiques.