L’archéologie au regard de l’avant-garde au musée du quai Branly – Jacques Chirac

Masque anthropo-zoomorphe (détail). Bois de gangu, cauris, graines, éclats de miroir, verroterie européenne, enduit de beurre de karité, Mali, 1926. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Claude Germain

Qu’est-ce qu’un objet d’art ? Qu’en dire ? Comment le présenter ? Autant de questions qui ont agité les années 1920 et 1930, et se sont imposées aussi bien aux archéologues qu’aux ethnologues et aux artistes. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac revient sur ce moment de grande effervescence intellectuelle et artistique qui a bouleversé le regard sur les objets et les civilisations. Entretien avec deux des commissaires de l’exposition, Alexandre Farnoux, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art grec à Sorbonne Université, et Philippe Peltier, conservateur, ancien responsable des collections Océanie‑Insulinde au musée du quai Branly.

Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier

Quelle a été la genèse de cette exposition ?

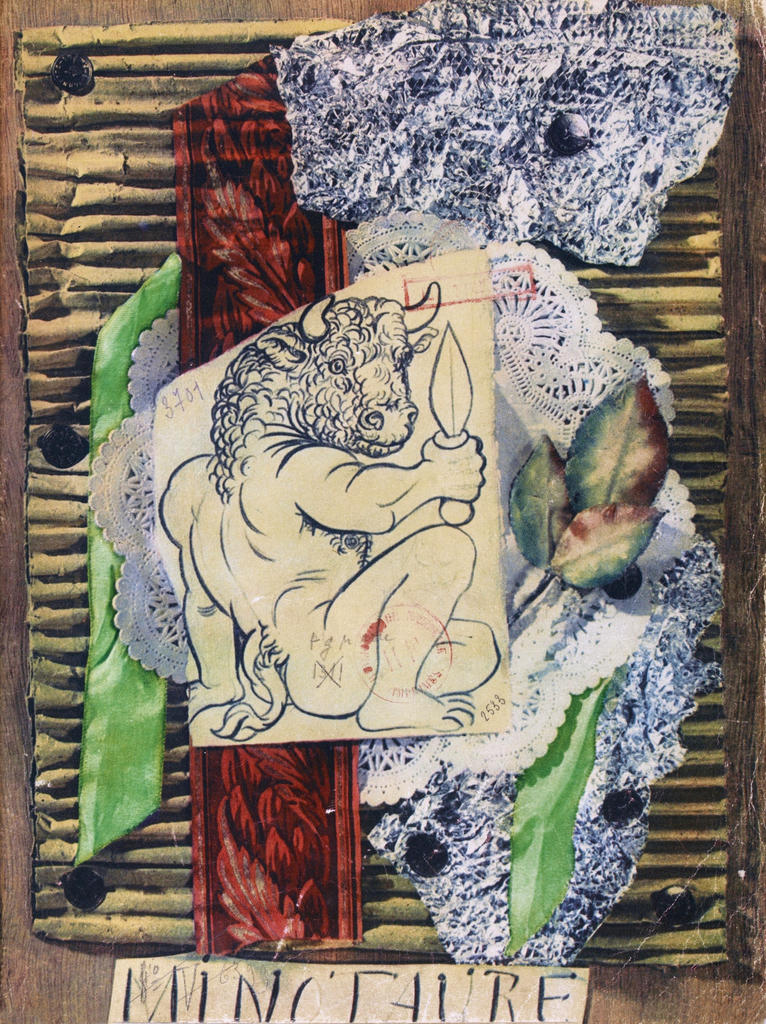

Alexandre Farnoux : Ce projet est né d’une première exposition organisée à Athènes en 2019 avec Polina Kosmadaki, responsable des collections d’art moderne et contemporain au musée Benaki – et qui est également co-commissaire de la présente exposition –, autour de Christian Zervos. Ce critique d’art et fondateur de la revue Cahiers d’art en 1926, parisien d’origine grecque, a fortement contribué à faire changer le regard sur l’art de la Grèce antique, réduit jusque-là dans les esprits à la seule époque classique incarnée par Phidias et l’Acropole. Il a incité à considérer les productions des autres périodes, d’autant plus intéressantes qu’elles faisaient écho aux esthétiques en train de se développer dans l’entre-deux-guerres… Mais cette exposition athénienne était loin d’avoir épuisé le sujet. Deux autres revues avaient en effet joué un rôle majeur à la même période – l’éphémère Documents (1929-1930) et Minotaure, lancé en 1933 et qui paraîtra jusqu’à la guerre. Par ailleurs, le changement de regard à cette période allait bien au-delà de l’art grec : il touchait plus largement à la notion d’objet, alors fortement débattue, et qui, au-delà des revues, s’est posée très concrètement aux musées, tout particulièrement le musée ethnographique du Trocadéro, le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et le Louvre. Il fallait donc élargir l’enquête au-delà des Cahiers d’art. Cette exposition est le premier aboutissement de ce travail – une journée d’étude à Athènes au mois de mai en sera le second.

Revue Minotaure n° 1. Éditions Albert Skira (Paris), 1933. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Bouillonnement d’idées et d’objets

Ces interrogations autour de l’objet ont pour spécificité de traverser tous les milieux, aussi bien artistique qu’archéologique ou ethnographique.

Philippe Peltier : On assiste en effet dans les années 1920-1930 à une très grande porosité entre ces différentes sphères et, également, à un désir de décloisonner les champs. On le voit bien, par exemple, dans Cahiers d’art, où les articles sont signés aussi bien par des archéologues – au nombre desquels l’abbé Breuil –, des conservateurs – comme Jean Charbonneaux, spécialiste de l’art grec, Georges Salles, orientaliste et conservateur au musée Guimet puis au Louvre, Georges-Henri Rivière, directeur adjoint du musée de l’Homme au côté de Paul Rivet, pour n’en citer que quelques-uns – que des critiques d’art ou des artistes eux-mêmes. Les listes d’invités au musée de l’Homme témoignent aussi de cette perméabilité : on y trouve le Tout-Paris – aristocratique, intellectuel, artistique, parmi lequel André Breton, Georges Braque, Alberto Giacometti…

A. F. : C’est un véritable bouillonnement intellectuel et artistique. Il faut avoir à l’esprit que nous sommes à l’époque du ready-made – quelques objets associés qui font œuvre – et du cadavre exquis des surréalistes. Ce dernier procédé imprime sa marque dans les revues elles-mêmes, qui peuvent juxtaposer sur une même page une statuette de Samos, un masque africain et une œuvre de Giacometti ! Les débats entre les uns et les autres peuvent être très vifs, notamment entre Cahiers d’art qui tire les objets du côté de l’art, là où Documents y voit surtout l’aspect documentaire – Georges Bataille fera d’ailleurs dans ses colonnes l’apologie de l’objet laid. Cette question du surréalisme est traitée dans l’exposition par Effie Renzou, professeure de littérature à l’université de Princeton et quatrième commissaire.

Statuette magique bossue entièrement couverte de clous. Bois, miroir, fer, cordes, plumes, fibres végétales d’origine européenne, Congo, XIXe siècle. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Patrick Gries

« L’entre-deux guerres correspond à une période d’afflux considérable d’objets ethnologiques et archéologiques. »

Comment expliquer que l’objet pose question précisément à cette période ?

Ph. P. : L’entre-deux-guerres correspond à une période d’afflux considérable d’objets ethnographiques qui arrivent par conteneurs entiers à Paris et viennent s’entasser au musée du Trocadéro. L’ethnographie a certes commencé à se développer dès la seconde moitié du XIXe siècle, mais c’est vraiment après la Première Guerre mondiale qu’elle se constitue en champ disciplinaire, en lien avec le projet colonial. L’Institut d’ethnologie est créé en 1925. De grandes expéditions sont lancées, comme la mission Dakar-Djibouti, dirigée par Marcel Griaule et à laquelle participe notamment Michel Leiris – ethnologue, critique d’art, écrivain, surréaliste, qui écrira son journal, publié sous le titre L’Afrique fantôme à son retour. Or, lors de ces collectes, s’impose peu à peu l’idée que l’essentiel n’est pas de chercher le Phidias africain : une boîte de conserve en dit beaucoup plus long sur une société qu’un magnifique chef-d’œuvre, par définition exceptionnel…

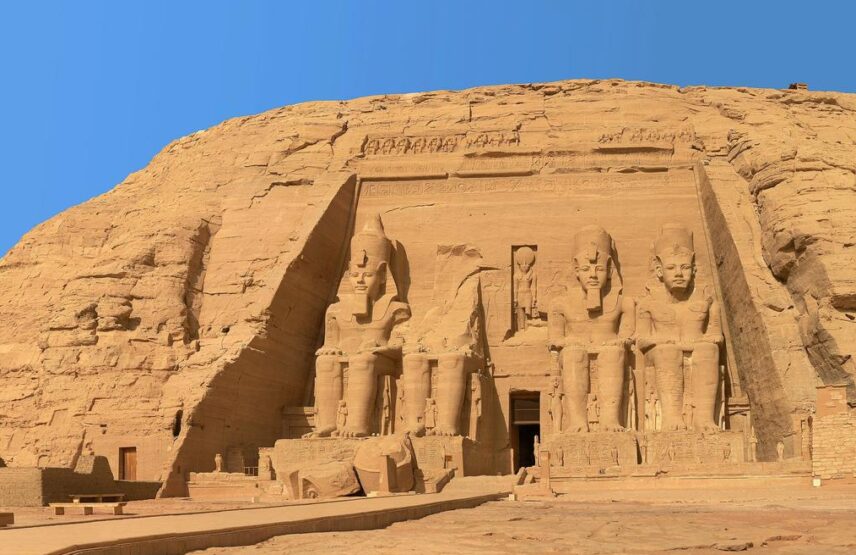

A. F. : Dans le même temps, de très nombreuses pièces archéologiques arrivent du Proche-Orient, d’Afghanistan, de Turquie : elles sont le résultat des accords négociés avec la France et les pays où sont réalisées les fouilles. En Grèce, l’heure n’est plus à l’investigation des grands sanctuaires comme Delphes et Olympie. Les nouveaux sites, comme l’île de Délos, dont des quartiers entiers sont fouillés entre 1905 et 1914 et dont les résultats sont précisément publiés dans l’entre-deux-guerres, livrent des objets de la vie quotidienne : des marmites, des fours, des clés ou des serrures en fer… Se pose alors – aux musées comme aux collectionneurs – la question de savoir ce que l’on en fait. Dans les collections privées, l’éclectisme va croissant, faisant émerger des rapprochements. La photographie joue également un rôle décisif et permet la mise en regard des œuvres au sein des revues.

Harpe arquée à 5 cordes. Bois, peau, perles, Congo, avant 1901. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Patrick Gries, Bruno Descoings

La redécouverte des idoles cycladiques

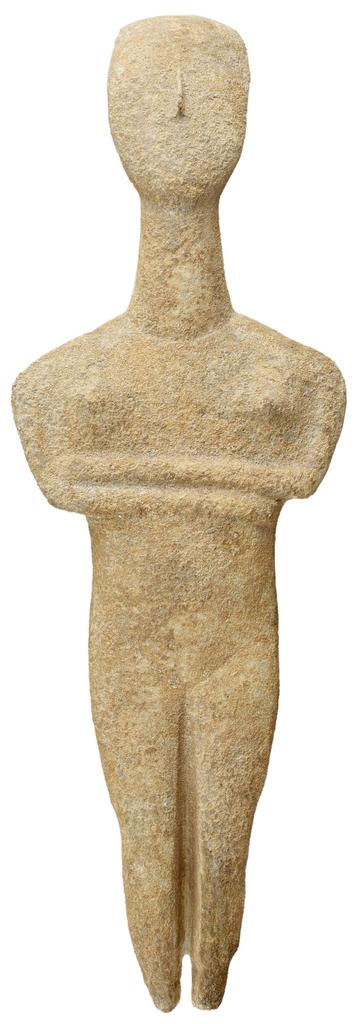

Mises au jour dès le milieu du XIXe siècle dans l’archipel des Cyclades, en mer Égée, les statuettes cycladiques en violon, datées du IIIe millénaire avant notre ère, ont d’abord été peu appréciées, jugées grossières, voire laides. Très épurées, ces figures, fort éloignées du style de la Grèce classique, entrent dans les collections du musée du Louvre dès les années 1860, mais ne sont pas exposées. Elles sont redécouvertes dans l’entre-deux-guerres : mises en avant dans Cahiers d’art, elles sortent des réserves du Louvre à l’issue de la rénovation de 1928-1933. Elles inspireront Modigliani, Brancusi ou encore Picasso.

Nouvelles façons de penser le monde

Quelles réponses apportent les musées à cet afflux d’objets ?

A. F. : Différentes expérimentations sont faites dans l’entre-deux-guerres pour intégrer ces nouveaux objets et les faire exister. Au musée de Saint-Germain-en-Laye, par exemple, Henri Hubert met en place une salle d’archéologie comparée, opérant des regroupements par zones géographiques ou par fonctions des objets issus d’Afrique, d’Océanie ou d’Asie, qui entrent dans ses collections aux côtés de celles d’archéologie nationale. L’idée émerge de créer des « doubles musées », notion consacrée par la conférence de Madrid de 1936 : il s’agit de séparer les pièces exceptionnelles destinées au grand public et rassemblées dans des « salles de trésors », tout en installant par ailleurs des galeries d’études typo-chronologiques destinées aux chercheurs. Au musée du Louvre, réorganisé sous la houlette d’Henri Verne, la galerie Campana relèvera en partie de la seconde catégorie. Dans la présentation des collections grecques, on introduit de l’histoire, de la chronologie et également de la géographie – bref de l’humain, dans un art jusque-là exposé comme s’il était tombé de l’Olympe ! Il faut bien avoir à l’esprit qu’au début des années 1920, la muséographie du Louvre était encore celle mise en place par Ennius-Quirinus Visconti au début du XIXe siècle, avec des salles pensées à destination des artistes, offrant des Aphrodite, Artémis ou Zeus en séries pour leur permettre d’appréhender facilement tous les schémas iconographiques !

Ph. P. : Le musée ethnographique du Trocadéro, qui réouvre en juin 1932, porte lui aussi la marque de ces questionnements : il intègre des séries fonctionnelles, dans une présentation très sèche, très systémique, et propose, en parallèle, une petite salle de chefs-d’œuvre.

Masque d’épaule féminin. Bois avec costume en fibres, Guinée, Baga, entre 1850 et 1902. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Claude Germain

Changement de regard sur la polychromie grecque

La vision de l’art grec a longtemps été conditionnée par les copies romaines redécouvertes à la Renaissance : des sculptures en marbre blanc, sans couleurs. L’entre-deux-guerres connaît une véritable révolution du regard, dont témoigne l’exposition de la galerie Louis Carré en 1934. Celle-ci présente des moulages de statues de l’Acropole restituant les couleurs observées par les archéologues lors de leur découverte dans les années 1880. Le succès est considérable : les 25 moulages exposés sont tous vendus au profit de la Fondation hellénique nouvellement installée dans la Cité universitaire. De la même manière, Le Corbusier ira jusqu’à peindre lui-même un moulage d’Hermès portant un jeune taureau sur les épaules, en s’appuyant sur la documentation consultée à la bibliothèque du Louvre, faisant état de traces de polychromie. Ce Moscophore est exposé chez lui en 1935 : à ses yeux, cette pièce surpasse toutes les autres œuvres rassemblées à cette occasion.

C’est aussi une révision des hiérarchies et une réhabilitation de civilisations peu considérées qui s’opère à ce moment-là.

Ph. P. : Un certain nombre des artistes d’avant-garde, notamment des surréalistes, cherche à retrouver un art des origines. La Renaissance ne les intéresse pas, pas plus que l’art des XVIIe et XVIIIe siècles… Ils sont en revanche fascinés par ce que l’on appelle alors « les arts primitifs », notamment des pièces de Nouvelle-Guinée ou Nouvelle-Irlande, faites de corps vidés ou ajourés, êtres hybrides associant des poissons, des oiseaux ou des crabes… Ils contribuent à ce que ces arts extra-européens soient jugés comme de l’art – ce qui n’était pas le cas auparavant.

A. F. : Cet intérêt pour « l’art des origines » pousse à réétudier des civilisations antérieures aux canons et à l’académisme qui semblent s’en approcher : on se met à regarder autrement le Paléolithique, le Néolithique – notamment les figures de Thessalie – ou l’Âge du bronze – la civilisation minoenne, dont l’art était vu jusque-là comme purement décoratif, ou les statuettes cycladiques en violon.

Statuette féminine, de la variété dite de Spédos. Marbre, 2700‑2300 avant notre ère, Cycladique ancien II. Paris, musée du Louvre. Photo service de presse. © Grand-Palais RMN (musée du Louvre), Stéphane Maréchalle

« Cette période a laissé un héritage indéniable : tout ce qui sort de terre est désormais considéré comme digne d’intérêt sur le plan scientifique. »

Quel héritage reste-t-il aujourd’hui de cette période ?

A. F. : Du point de vue de l’archéologie, elle a laissé un héritage indéniable : tout ce qui sort de terre est désormais considéré comme digne d’intérêt sur le plan scientifique et, également, susceptible de receler un intérêt esthétique. C’est là un acquis de l’entre-deux-guerres.

Ph. P. : L’extrême porosité des milieux qui avait alors cours a, en revanche, complètement disparu. C’est aujourd’hui l’hyperspécialisation qui domine… Les années 1920-1930 restent, par la circulation extrêmement féconde des idées, un moment exceptionnel.

Masque anthropo-zoomorphe. Bois de gangu, cauris, graines, éclats de miroir, verroterie européenne, enduit de beurre de karité, Mali, 1926. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Claude Germain

Une exposition en quatre « constellations »

Sculptures grecques, œuvres des surréalistes, masque Nimba de Guinée, fétiches à clous, mais aussi carnets de fouilles, coupes stratigraphiques, croquis d’ethnologues, photos de Brassaï relevant les graffitis des murs de Paris et des usines, film d’un voyage en Grèce du Congrès international d’architecture moderne en 1933… Autant d’œuvres et de documents qui sont présentés dans cette exposition organisée en quatre ensembles nommés « constellations », où gravitent les questionnements des archéologues, ethnologues et artistes de l’entre-deux-guerres autour de quatre termes ou expressions clefs : « Terrains », « Fouilles », « Cadavre exquis », « Double musée ». Placé en exergue, au début du parcours, L’Objet invisible d’Alberto Giacometti vient en écho à tous ces objets auparavant invisibles et que cette période a mis en lumière.

« Objets en question. Archéologie, ethnologie, avant-garde », jusqu’au 22 juin 2025 au musée du quai Branly – Jacques Chirac, 37 quai Branly, 218 et 206 rue de l’Université, 75007 Paris. Tél. 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr