Grandes questions de l’archéologie : « Comment ne pas fouiller ? »

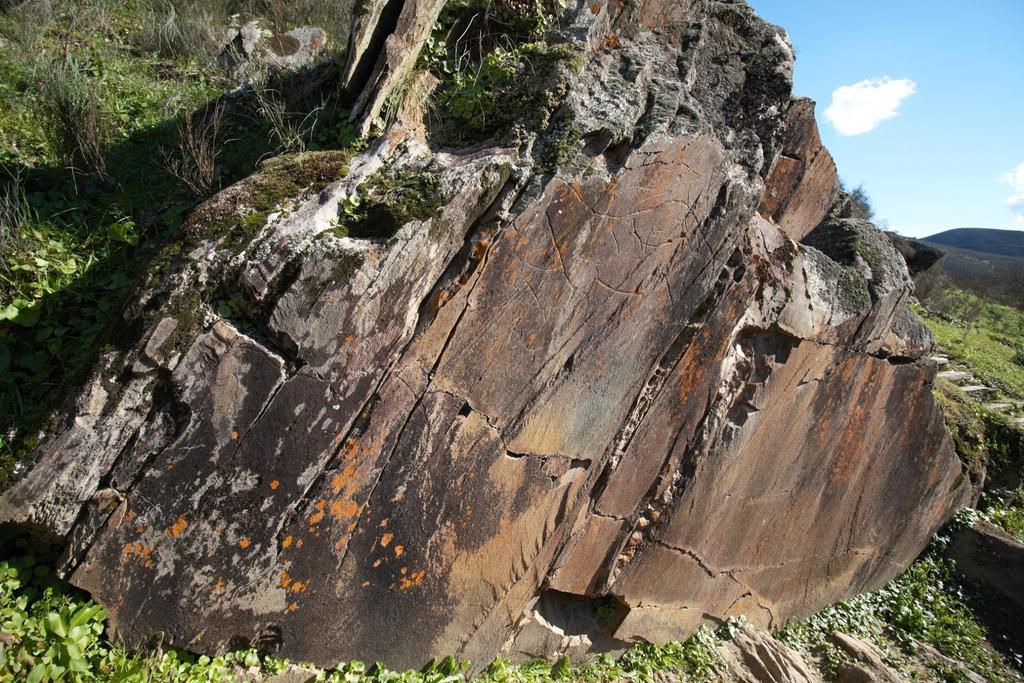

Gravure rupestre de la vallée du Coâ au Portugal. DR

On donnera ici plusieurs réponses à cette question qui pourrait paraître paradoxale, puisque l’archéologie, n’est-ce pas avant tout fouiller ? Ou plus exactement trois réponses : ne pas fouiller délibérément afin de préserver des vestiges pour les générations futures ; ne pas fouiller mais en tâchant de trouver des solutions pour protéger ceux en danger immédiat ; ne pas fouiller par défaut, en regardant ailleurs.

Regarder ailleurs, c’est en effet ce qui se produit à chaque instant, sur le territoire français comme dans le reste du monde.

Regarder ailleurs ou être peu regardant

Certes, l’archéologie préventive est désormais bien développée dans la plupart des pays occidentaux mais, pour ne prendre que les statistiques françaises, certainement extrapolables, c’est seulement sur un quart, voire un tiers, des 50 000 ha « artificialisés » chaque année pour des travaux de construction et d’aménagement que des sondages préalables sont réalisés. Ce qui signifie que le reste ne fait l’objet d’aucune observation, sauf trouvailles particulièrement spectaculaires et qui auraient été signalées lors du chantier. Évidemment la situation est infiniment plus grave dans les pays moins développés et dépourvus de services scientifiques dotés de moyens réels. Il est vrai que, pour rester dans la législation française, l’archéologie préventive est toujours un compromis entre trois exigences contradictoires, comme le stipule l’article 2 de la loi de 2001 : « L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. » Par « recherche scientifique », il est fait allusion aux fouilles proprement dites qui, comme chacun sait, sont une autre forme de destruction.

Des vestiges perdus à jamais

À toutes les époques, quels que soit les efforts de documentation, une partie des vestiges a été perdue à jamais. Ainsi, sur la Grande Fouille de Delphes à la fin du XIXe siècle, aucun morceau de poterie n’a été recueilli, alors qu’il s’agit de précieux moyens de datation. Ce n’est que dans les années 1960 que, sur le même type d’investigations, ont commencé à être recueillis les ossements d’animaux, pourtant indispensables à la compréhension de l’économie et de l’alimentation. Si l’on a découvert que les pollens se conservaient durablement, encore fallait-il que l’on eût archivé des échantillons de sédiments afin de retrouver lesdits pollens par un traitement approprié suivi d’un examen au microscope. Et ce n’est que récemment que l’on parvient à retrouver sur un sol, comme dans toute bonne enquête policière, les traces d’ADN laissées par les humains ou les animaux qui ont marché là. Il va de soi que, même dégagés avec soin, des sols investigués antérieurement, il ne reste aucun échantillon qui permettrait de retrouver de telles traces.

L’agriculture mise en cause

Pourtant, au moins dans les fouilles préhistoriques, l’usage de laisser pour les générations futures des parties de sites intactes, significativement qualifiées de « témoins », s’est assez tôt imposé. Dans les fouilles stratigraphiques classiques, la méthode dite « Wheeler », du nom de son inventeur écossais, consiste à creuser selon des carrés de 4,5 x 4,5 m, entre lesquels on conserve intactes des banquettes-témoins (les « bermes ») d’un mètre de large. Celles-ci permettent ainsi de lire les couches au fur et à mesure que les archéologues s’enfoncent. Elles seront ensuite fouillées, ou non, selon les nécessités de la recherche. C’est pourquoi certains pays, comme les Pays-Bas, n’autorisent des fouilles que sur des sites menacés de destruction par des projets d’aménagements ou des phénomènes naturels. Ces précautions peuvent être insuffisantes, car il existe maints cas de destructions invisibles, ne serait-ce que par l’agriculture, dont les labours érodent peu à peu les vestiges enfouis, et jusqu’aux murs en pierre (Archéologia, no 611, p. 10-11). Dans le même pays, des enquêtes approfondies ont montré que l’agriculture comptait pour la moitié des causes de destructions des sites. Aussi peut-on être pour le moins perplexe devant les fouilles qui, à Pompéi par exemple, se poursuivent, exposant à l’air libre de fragiles vestiges, intacts depuis deux millénaires.

Des « protections » discutables

Une autre manière de ne pas fouiller, intéressée, est celle que proposent certains aménageurs. Le site serait protégé (définitivement) de diverses manières. L’une d’elles est l’établissement de « micropieux », au-dessus desquels est ensuite établie la construction prévue. Ce dispositif est pourtant loin d’être idéal. En effet, pour les implanter, il faut d’abord creuser des trous plus larges, qui transforment le sol en gruyère. Promue dans les années 1980, cette technique s’est faite plus rare. Elle a été de nouveau suggérée l’an dernier par la municipalité de Vannes alors même que l’Inrap venait de mettre au jour le château des ducs de Bretagne du XIVe siècle, dit de l’Hermine, très important témoignage de l’histoire bretonne. Au lieu de mettre ce vestige en valeur, ladite municipalité souhaitait paradoxalement construire l’auditorium du musée par-dessus, sur une forêt de « micropieux », et interdit toute communication officielle sur la découverte.

Des remblais pour les autoroutes

Une autre technique, proposée cette fois par les entreprises autoroutières, consiste à traverser le site sur un épais remblai, donc sans excavations destructrices. Ainsi les vestiges resteraient intacts en-dessous. Le problème est que, dans les très rares cas où il a été possible de constater l’état des lieux après une telle opération, le poids des couches constituant l’autoroute (dont l’ensemble dépasse souvent un mètre d’épaisseur) avait totalement écrasé lesdits vestiges, et notamment tous les objets qu’ils contenaient.

Barrages destructeurs

Un cas très différent est celui des barrages hydroélectriques. On sait que le barrage d’Assouan en Égypte avait exceptionnellement entraîné une mobilisation internationale qui avait permis de préserver, de différentes manières, les monuments les plus importants. Une telle mobilisation ne s’est plus jamais reproduite, par exemple lors de la mise en eau des barrages sur l’Euphrate, en Turquie comme en Syrie. Un exemple intéressant fut néanmoins le projet de barrage de la vallée du Côa au Portugal, qui allait noyer d’exceptionnelles gravures paléolithiques remontant à plus de 20 000 ans et tout juste identifiées. Sollicité, un expert français estima que les gravures survivraient au fond de l’eau – malgré les risques conjoints de l’érosion par les courants, de la dissolution de la roche et de l’alluvionnement. Les archéologues portugais mobilisés s’insurgèrent et obtinrent que le projet soit annulé, montrant au passage que les retombées touristiques dues aux visites guidées des gravures compenseraient de loin l’intérêt économique du barrage. L’expert s’excusa en plaidant qu’il avait sous-estimé le nationalisme portugais. Il n’en reste pas moins que de tels barrages, s’ils produisent une électricité « verte », peuvent être des catastrophes archéologiques.

Conservation in situ fragile

Une ultime option est la conservation dite in situ, c’est-à-dire que le site est protégé et laissé en l’état, comme c’est souvent le cas. Encore faut-il que cette protection soit efficace. Les vestiges peuvent être fragiles, telles les constructions en briques crues mésopotamiennes, et nécessiter au moins une couverture. Le cas récent de la carrière grecque de la Corderie à Marseille, laissée plusieurs années à l’air libre, est éloquent. Le fragile calcaire a été rapidement érodé par les intempéries au point que la conservation n’eut alors plus aucun sens et que le tout fut rebouché.

Pour aller plus loin :

DEMOULE J.-P., 2020, Aux origines, l’archéologie – Une science au cœur des grands débats de notre temps, Paris, La Découverte.

DEMOULE J.-P. & SCHNAPP A., 2024, Qui a peur de l’archéologie ? La France face à son passé, Paris, Les Belles Lettres.

NOVAKOVIC Pr. (dir.), 2017, Recent developments of preventive archaeology in Europe, Ljubljana, Université de Ljubljana.

SULLIVAN Sh & MACKAY R. (dir.), 2012, Archaeological Sites: Conservation and Management, Los Angeles, Getty Conservation Institute [en ligne].

WHEELER M., 1989, Archéologie : la voix de la terre, Édisud (traduction de l’original de 1954).