Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire (1/7). Mammouths et éléphants : un bestiaire du Pléistocène

Évocation d'un mammouth laineux dans la neige. © akg-images / Leonello Calvett / Science Photo Library

Dès la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle leur existence est connue, les mammouths (du russe mamont) ont passionné les premiers chercheurs. Une fascination qui ne s’est jamais démentie auprès du grand public : la taille de ces pachydermes, la forme de leurs défenses, la longueur de leur trompe et leur abondante fourrure concourent toujours à en faire aujourd’hui les stars des animaux préhistoriques. À l’occasion, fin février 2023, du retour du célèbre mammouth de Durfort au Muséum national d’Histoire naturelle après un an de restauration, Archéologia vous propose un dossier « Mammouth » pour mieux connaître ces pachydermes de la Préhistoire et leurs contemporains tout en faisant la synthèse des derniers apports de la paléontologie.

Les auteurs du dossier sont : Amélie Vialet (auteur et coordinatrice), Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP ; Philippe Fosse et Jean-Philip Brugal, UMR 7269, LAMPEA, université Aix-Marseille ; George Konidaris, université de Tübingen (Allemagne) ; Dimitris Kostopoulos, université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Ran Barkai, université de Tel-Aviv (Israël) ; Frédéric Plassard, responsable de la grotte de Rouffignac, UMR 5199, PACEA, université de Bordeaux ; Régis Debruyne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209, AASPE ; Anne-Marie Moigne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP.

Ce dossier a été conçu en hommage à deux grands paléontologues qui nous ont quittés récemment : Emiliano Aguirre (1925-2021) et Yves Coppens (1934-2022).

Proposition de reconstitution de la possible cabane en os de mammouths de Molodova (Ukraine). © Éric Le Brun

Longtemps considérés comme les ancêtres des éléphants, dont ils sont en réalité de proches cousins, les mammouths appartiennent à la famille des Proboscidiens, mammifères caractérisés par la présence d’une trompe (Proboscis) préhensile et de défenses (modification de leurs deuxièmes incisives). Durant le Quaternaire, ce groupe zoologique joue un rôle important pour les préhistoriques, tant d’un point de vue alimentaire que symbolique.

Les premiers peuplements humains, en Afrique, Asie, Europe ou Amérique du Nord, sont souvent associés aux Proboscidiens, qu’ils soient Elephas, Stegodon, Palaeoloxodon ou Mammuthus. Mammouths et éléphants colonisent ainsi l’hémisphère nord à partir du Pliocène moyen, soit à partir d’environ 4 millions d’années. On en recense différentes espèces.

Pour se repérer

Les périodes géologiques sont :

Le Pliocène, de 5,3 millions d’années (Ma) à 2,6 Ma

Le Pléistocène, de 2,6 Ma à – 12 000 ans

L’Holocène, de – 12 000 ans à nos jours

Les périodes chrono-culturelles sont :

Le Paléolithique inférieur, de 2,6 Ma à – 350 000 ans

Le Paléolithique moyen, de – 350 000 ans à – 40 000 ans

Le Paléolithique supérieur (en Europe occidentale), à partir de – 40 000 ans, qui se divise entre les cultures aurignacienne (35 000-27 000 ans), gravettienne (27 000-21 000 ans), solutréenne (21 000-18 000 ans) et magdalénienne (18 000-12 000 ans)

Palaeoloxodon antiquus Falconer, 1857 : l’éléphant antique

C’est l’éléphant à défenses droites typique des phases climatiques tempérées du Pléistocène moyen. Il ressemble aux éléphants africains modernes, mais de plus grande taille (hauteur au garrot de 3,50 m, poids évalué à 9 tonnes). En France, l’espèce est reconnue dans plus d’une soixantaine de gisements. Sa disparition semble coïncider avec le refroidissement sévère de la fin du Pléistocène moyen, il y a environ 130 000 ans. Dans certains cas, ses ossements ont été utilisés comme outils par les groupes humains (sites italiens). L’éléphant antique est très souvent retrouvé en contexte naturel (aven, marécages…).

Mammouths et éléphants colonisent l’hémisphère nord à partir d’environ 4 millions d’années.

Mammuthus meridionalis Nesti, 1825 : le mammouth méridional

C’est le plus vieux représentant du genre Mammuthus, pouvant peser jusqu’à 11 tonnes. Un squelette complet, exhumé à Durfort (Gard) entre 1869-1873, est reconstitué au Muséum national d’Histoire naturelle. Il évolue sous des conditions climatiques relativement clémentes. Une exploitation par les groupes humains est attestée dans quelques gisements espagnols (Barranco Léon, Fuente Léon 3, Barranc de la Boella) par l’association d’outils lithiques et de traces de découpe sur les os. La présence, concomitante, de marques de dents de carnivores sur différents éléments squelettiques indique une compétition forte pour l’accès aux carcasses. Cette configuration représente une étape évolutive vers la nourriture carnée par les groupes du Paléolithique inférieur.

Modèle 3D du squelette monté du mammouth méridional de Durfort (en cours de restauration). © Florent Goussard, UMR 7207 CR2P MNHN-CNRS-SU

Mammuthus trogontherii Pohlig, 1885 : le mammouth des steppes

Succédant au mammouth méridional, le mammouth des steppes, encore plus imposant, constitue un bon marqueur chronologique et environnemental de la première moitié du Pléistocène moyen (climat froid et sec). La hauteur au garrot pouvait atteindre plus de 4,50 m. Sa présence est faiblement attestée en France bien que plusieurs individus aient été découverts dans des pièges karstiques (aven), comme à La Fage (Corrèze) et à Romain la Roche (Doubs). Le mammouth des steppes disparaît vers 200 000 ans environ. Il est l’ancêtre du mammouth laineux, via une forme évolutive, Mammuthus intermedius.

Mammouth des steppes ou Mammuthus trogontherii. Londres, Natural History Museum. © Natural History Museum, London / Bridgeman Images

Mammuthus intermedius Jourdan, 1861 : le mammouth « intermédiaire »

Cette espèce est décrite à partir d’un squelette complet recueilli dans la région lyonnaise à La Quarantaine. Dans la moitié sud de la France, quelques découvertes proviennent de Palaminy (Haute-Garonne) ou de Fourcaud (Aude). Un squelette complet appartenant à un individu mâle a été recueilli dans des sédiments fluviatiles, à Arques (Pas-de-Calais) au début du XXe siècle.

Le Mammuthus intermedius de Choulans exposé au musée des Confluences. © CC BY-SA 4.0

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 : le mammouth laineux

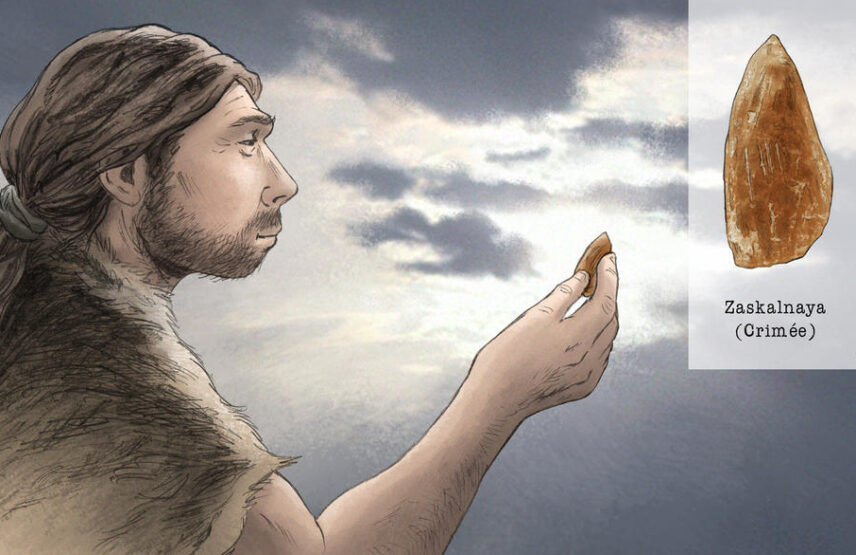

C’est l’animal emblématique des temps glaciaires, contemporains des cultures du Paléolithique supérieur. Il est bien connu à la fois par ses restes fossiles mais aussi par les cadavres congelés du pergélisol arctique (Russie). Il est abondamment figuré sur les parois des grottes ou les objets mobiliers. L’aire de répartition géographique de l’espèce est extrêmement vaste, couvrant toute l’Eurasie ainsi que l’Amérique du Nord. Son exploitation est maximale : viande et certainement peau mais aussi tous les éléments squelettiques pour les structures d’habitat et les réalisations artistiques (cabanes en os et défenses dans les plaines d’Europe centrale, défenses gravées, sculptures d’objets ou de représentations animales sur ivoire). En France, l’espèce peut être mentionnée dans plus de 400 sites. Des gisements ne comprenant qu’une seule carcasse de mammouth laineux existent, au moins au Gravettien (Les Lèches en Ardèche). L’hypothèse d’une chasse est probable à partir de traces d’impact relevées sur certains os (côtes). L’exploitation alimentaire et économique du mammouth laineux semble être à son apogée durant cette culture gravettienne, véritable « âge d’or » pour la subsistance des groupes humains dans toute l’Europe. L’animal est aussi très fréquemment gravé ou dessiné, comme à Rouffignac (Dordogne) ou à Chauvet (Ardèche). Sa disparition en Europe de l’Ouest est liée aux changements climatiques, qui ont inéluctablement modifié les biotopes, à la fin du Paléolithique supérieur, il y a près de 11 000 ans. Au cours du Pléistocène, éléphants et représentants de la lignée évolutive des mammouths sont présents en Eurasie. En dépit d’une invulnérabilité apparente, ces pachydermes ont été exploités par les préhistoriques, modelant leurs comportements (accès aux gisements naturels, compétition avec les hyper prédateurs et charognards, technologie osseuse). Relevant d’abord d’un objectif alimentaire, son exploitation se développe à partir de la fin du Moustérien, avec l’utilisation de ses ossements et de ses défenses. À la fin des temps glaciaires, cette industrie sur os et ivoire du Paléolithique supérieur disparaît ainsi que les représentations pariétales et mobilières du mammouth laineux. Ce dernier va survivre jusqu’à une période récente de l’Holocène dans les îles arctiques : 5 000 avant notre ère en Alaska ou 3 000 avant notre ère en Russie sibérienne.

Mammouth laineux ou Mammuthus primigenius. © Jon Hughes and Russell Gooday / Dorling Kindersley / UIG / Bridgeman Images

Ce texte fait largement appel à une contribution donnée, avec bibliographie, lors d’une exposition temporaire réalisée au musée national de Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac en 2018. musee-prehistoire-eyzies.fr/actualité/memoire-de-mammouth

Sommaire

Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire

1/7. Mammouths et éléphants : un bestiaire du Pléistocène