Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire (4/7). Le mammouth dans l’art paléolithique

Le mammouth le plus détaillé du Grand Plafond de Rouffignac. © Frédéric Plassard, grotte de Rouffignac

Dès la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle leur existence est connue, les mammouths (du russe mamont) ont passionné les premiers chercheurs. Une fascination qui ne s’est jamais démentie auprès du grand public : la taille de ces pachydermes, la forme de leurs défenses, la longueur de leur trompe et leur abondante fourrure concourent toujours à en faire aujourd’hui les stars des animaux préhistoriques. À l’occasion, fin février 2023, du retour du célèbre mammouth de Durfort au Muséum national d’Histoire naturelle après un an de restauration, Archéologia vous propose un dossier « Mammouth » pour mieux connaître ces pachydermes de la Préhistoire et leurs contemporains tout en faisant la synthèse des derniers apports de la paléontologie.

Les auteurs du dossier sont : Amélie Vialet (auteur et coordinatrice), Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP ; Philippe Fosse et Jean-Philip Brugal, UMR 7269, LAMPEA, université Aix-Marseille ; George Konidaris, université de Tübingen (Allemagne) ; Dimitris Kostopoulos, université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Ran Barkai, université de Tel-Aviv (Israël) ; Frédéric Plassard, responsable de la grotte de Rouffignac, UMR 5199, PACEA, université de Bordeaux ; Régis Debruyne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209, AASPE ; Anne-Marie Moigne, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, HNHP.

Ce dossier a été conçu en hommage à deux grands paléontologues qui nous ont quittés récemment : Emiliano Aguirre (1925-2021) et Yves Coppens (1934-2022).

Mammouth gravé sur un ivoire de mammouth. Grotte de La Madeleine. Relevé Patrick Paillet. © MNHN, J.-C. Domenech

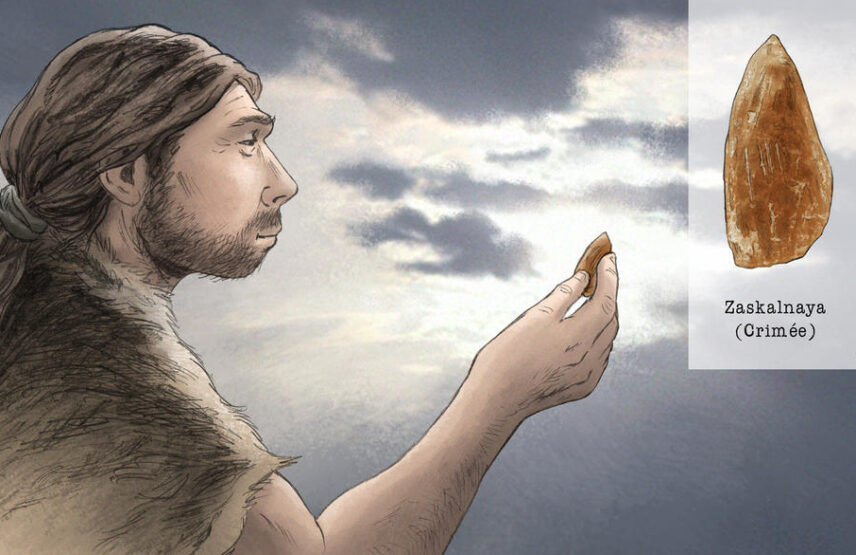

Le mammouth est l’animal terrestre le plus imposant qu’aient connu les humains de la dernière glaciation. Pourtant, il n’occupe pas la première place dans leur art, largement distancé par le cheval et le bison, puis par le cerf et le bouquetin. Ce statut « secondaire » n’empêche cependant pas que l’on retrouve son image de la Sibérie à l’Espagne pendant plus de 20 000 ans, aussi bien sur des objets que sur les parois des grottes.

Au total, nous connaissons aujourd’hui environ sept cents figurations de mammouths distribuées dans plus d’une centaine de sites archéologiques. L’image du mammouth est d’abord une ligne de contour qui décrit à la fois la trompe, la tête haute et le dos souvent voûté. Les membres, le pelage, les défenses, l’œil, voire quelques détails plus discrets, constituent autant de précisions, apportées ou non à la représentation, sans en affecter l’essence. Les représentations de mammouths ne sont pourtant pas toutes identiques et des tendances se dégagent suivant les époques, les régions et les supports.

Un cheptel de 500 mammouths

L’art des grottes livre le corpus le plus important avec environ cinq cents sujets distribués dans seulement quarante-sept sites, principalement en France où le sillon rhodanien (Gard et Ardèche) et le Périgord-Quercy (Dordogne et Lot) regroupent l’essentiel des œuvres. À l’étranger, l’Espagne ne fournit que six figurations, tandis que l’Oural russe abrite une quinzaine d’images dans les grottes de Kapova et d’Ignatievka. Chronologiquement, on peut isoler deux ensembles. Le premier correspond à la phase plutôt ancienne de l’art paléolithique (cultures aurignacienne et gravettienne) avec des sites majeurs comme Chauvet (Ardèche), Pech-Merle (Lot) ou Cussac (Dordogne), alors que le second est associé au Magdalénien moyen avec les grottes de Rouffignac, Font-de-Gaume, Combarelles ou Bernifal (Dordogne).

Deux phases de représentation

Le phasage chronologique et la répartition géographique débouchent sur des modes de figurations distincts. Ainsi, les mammouths de la phase ancienne sont souvent représentés en profil absolu, avec une patte de chaque paire et très peu de détails internes. L’œil, en particulier, manque presque toujours. Dans ces images, les pattes sont souvent longues et grêles, tandis que le ventre est fréquemment figuré en arche. Néanmoins, les meilleurs sujets de la grotte Chauvet ou de la grande grotte d’Arcy-sur-Cure (Yonne) sont dotés de leurs quatre pattes. En Périgord-Quercy, à Pech-Merle ou Cussac, le ventre n’est pas en arche et le pelage, habituellement peu figuré, envahit le corps des Proboscidiens. Au Magdalénien, le corpus est dominé par les cent soixante-dix images de la grotte de Rouffignac, soit les deux-tiers de celles attribuées à cette période. Dans l’ensemble, les mammouths semblent avoir des proportions bien différentes de ceux des périodes plus anciennes, notamment parce que la présence des pattes est assez rare, donnant l’illusion d’animaux reposant directement sur le ventre, souvent signalé par des séries de hachures. Lorsque les membres sont indiqués, ils témoignent d’une mise en perspective plutôt réaliste. En outre, ces images offrent globalement plus de détails anatomiques. L’œil est placé six fois sur dix et le « naturalisme » de l’art magdalénien transparaît dans la figuration de l’extrémité de la trompe formant deux « doigts ». À Rouffignac, on repère même la mention de l’opercule anal, épaississement adipeux de la face inférieure de la queue. Le pelage, quand il est évoqué, n’est plus envahissant, mais vient en appui de la description des contours, figurant par exemple le ventre, l’épaule ou le poitrail.

Les représentations de mammouths ne sont pas toutes identiques et des tendances se dégagent suivant les époques, les régions et les supports.

Petits objets de mammouths

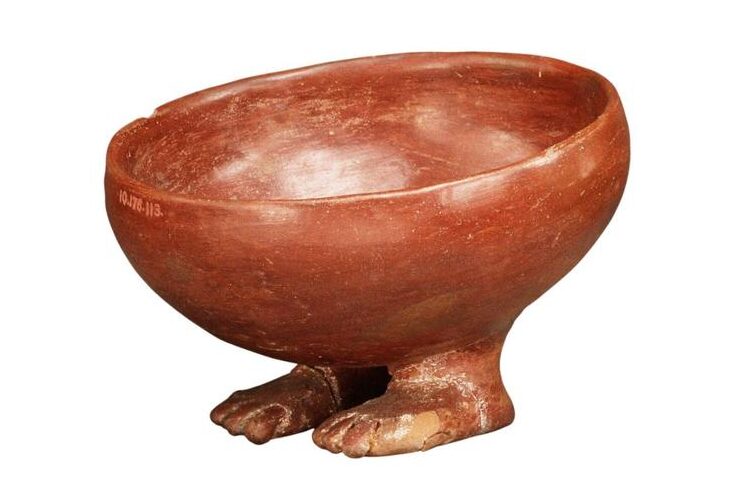

L’art mobilier, c’est-à-dire celui des objets associés à la vie quotidienne, est moins abondant avec environ deux cents figurations dispersées dans une soixantaine de gisements depuis la Sibérie jusqu’à la cordillère Cantabrique. Parmi eux, une quarantaine ne livre qu’une figuration chacun quand, à l’inverse, les sites de Kostienki (Russie), de Gönnersdorf (Allemagne) et de La Marche (Vienne) réunissent à eux seuls près des deux-tiers du corpus. Chronologiquement, les documents sont inégalement distribués dans toutes les phases culturelles, avec une forte contribution du Magdalénien (Gönnersdorf et La Marche). Pour cette période, les plaquettes gravées dominent largement ; on identifie aussi le style magdalénien sur les sculptures en ronde-bosse qui ornent les crochets de propulseur de Canecaude (Aude) et Bruniquel (Tarn-et-Garonne). Cette dernière technique prévaut d’ailleurs à l’Aurignacien et au Gravettien (et ses équivalents en Europe orientale), produisant des statuettes de petites dimensions (quelques centimètres) peu détaillées dans lesquelles on reconnaît le mammouth par son caractère massif et sa silhouette caractéristique. Au Gravettien, les sites d’Europe orientale dominent nettement, le gisement de Kostienki livrant une trentaine de figurines. S’il ne peut être question ici d’interpréter ces figurations, ni même de chercher une relation simple entre la place du mammouth dans le quotidien des humains et son rôle dans leur art, on peut comprendre qu’il ait été largement figuré en Europe orientale, par des groupes qui le côtoyaient et en exploitaient la viande, les os et les défenses. Au contraire, on reste perplexe devant la prolifération de son image en Dordogne, à la fin de la glaciation, alors qu’il n’était plus que sporadiquement présent dans l’environnement.

Tête féminine dite « la Dame de Brassempouy » (Landes). Gravettien, vers 30 000 ans avant notre ère. Ivoire de mammouth, environ 3,5 cm. Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. © RMN Grand Palais (musée d’Archéologie nationale) / Jean-Gilles Berizzi

Sommaire

Grandeur et décadence des géants de la Préhistoire

4/7. Le mammouth dans l’art paléolithique