L’archéologie de la peste et des épidémies (6/6). D’une peste à l’autre : l’épidémie de 1720-1722 à Marseille

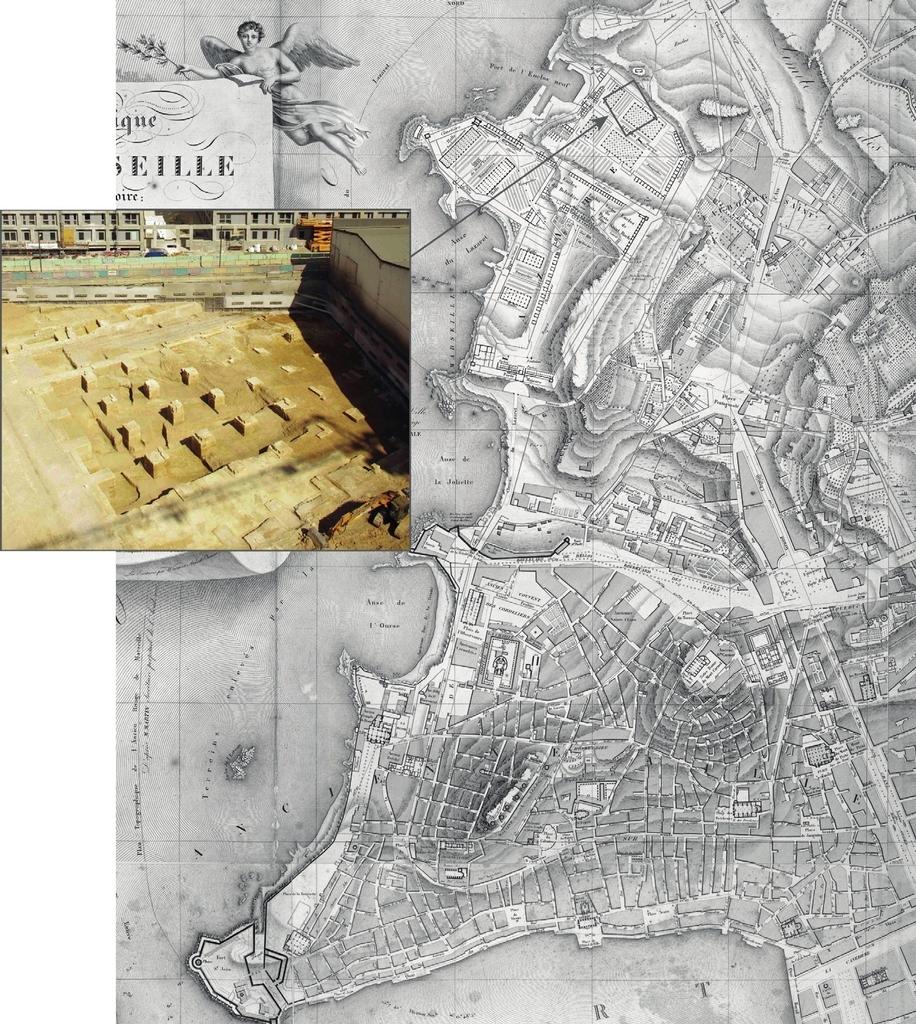

Secteurs d’inhumations des morts de la peste de 1720‑1722 à Marseille et localisation des deux sites fouillés. © Inrap et Afan ; fond : plan de Nicolas de Fer, 1705 ; collections des musées de Marseille ; DAO : S. Tzortzis

La récente crise sanitaire mondiale a ravivé les souvenirs de grandes épidémies historiques – qui ont marqué l’histoire de l’Antiquité romaine comme celle de notre monde médiéval et moderne. Si de nombreux témoignages littéraires en décrivent les ravages, comment l’archéologie permet-elle de caractériser ou d’identifier précisément la peste en des siècles où son bacille, découvert en 1894 seulement, était ignoré par les contemporains ? Grâce à de récentes et décisives études, ce jalon essentiel du passage de l’Antiquité tardive au Moyen Âge, qu’a été la terrible peste justinienne, bénéficie d’un éclairage nouveau, tandis que l’archéologie continue d’apporter son lot de révélations. En exclusivité, Archéologia vous présente quelques-uns des extraordinaires apports de l’archéologie de la peste !

Les auteurs de ce dossier sont : Isabelle Catteddu, coordinatrice du dossier et archéologue, Inrap, spécialiste du premier Moyen Âge rural, UMR 6566 CReAAH, Rennes ; Valérie Delattre, coordinatrice du dossier et archéoanthropologue, Inrap, UMR 6298 ARTeHIS, université de Bourgogne ; Philippe Blanchard, Cyrille Le Forestier et Marie-Cécile Truc ; Philippe Charlier, Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB), université Paris-Saclay (UVSQ), UFR des Sciences de la Santé, Fondation Anthropologie, Archéologie, Biologie (FAAB) – Institut de France ; Stéphane Frère, archéozoologue, Inrap, UMR 7209 Archéozoologie, archéobotanique, Sociétés, pratiques et environnements, Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS ; Kyle Harper, professeur d’histoire ancienne à l’université de l’Oklahoma, Santa Fe Institute ; Mike McCormick, professeur d’histoire médiévale à l’université de Harvard, Science of the Human Past, Harvard University, Max Planck-Harvard Research Center for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean, avec le soutien de la Fondation Richard Lounsbery pour la collaboration scientifique franco-américaine ; Claude Raynaud, archéologue, directeur de recherche au CNRS, UMR 5140, Lattes ; Solenn Troadec, postdoctorante, Harvard University, Initiative for the Science of the Human Past at Harvard, chargée de la création de la base de données du projet « Peste Justinienne » et de la coordination des équipes ; Stéfan Tzortzis, conservateur du patrimoine, Drac SRA de PACA et UMR 7268 Anthropologie bioculturelle, Droit, Éthique, santé, ADES – Aix-Marseille Université, CNRS, EFS

Localisation de la fouille préventive de 2012 sur une partie du lazaret d’Arenc. © Chronoterre Archéologie ; fond extrait du plan topographique de Marseille – P. Demarest 1824, archives municipales de Marseille ; DAO : S. Tzortzis

Beaucoup mieux connu que la peste justinienne, l’épisode épidémique qui touche Marseille au début du XVIIIe siècle a très fortement marqué les contemporains et les mémoires. Plusieurs fouilles ont permis de mieux comprendre la gestion de cette traumatisante mort de masse et de mieux identifier ces victimes comme la virulence du virus.

En 1720, Marseille est le premier port du royaume. Son négoce avec l’Empire ottoman, en l’occurrence le Levant (Proche-Orient) et la Barbarie (Afrique du Nord), est intense. Sa vocation maritime et commerciale en a fait une victime des trois pandémies historiques de la peste, entre le VIe siècle et le début du XXe siècle. Ce risque majeur explique que la cité se dote progressivement d’un dispositif de prévention sanitaire qui s’avère relativement efficace à compter de la seconde moitié du XVIIe siècle. Pièce centrale de ce dispositif, le lazaret (infirmeries) est l’établissement où passagers et cargaisons effectuent la quarantaine. Depuis 1663, il se situe au-delà de l’enceinte nord de la ville, au niveau de l’anse d’Arenc. De ce vaste ensemble, de près de 34 ha dans son extension maximale, plus aucun vestige en élévation ne subsistait après 1860, mais plusieurs opérations d’archéologie préventive en ont révélé des substructions.

Une épidémie tardive et probablement évitable

Au XVIIIe siècle, entre 200 et 400 navires arrivent annuellement à Marseille en provenance du Levant et de Barbarie. Grâce au protocole de quarantaine, les risques de contagion sont très faibles. Mais des dysfonctionnements dans la stricte application de la règlementation sanitaire expliquent la rage de l’épidémie de 1720-1722. Son déroulement est bien documenté par les sources historiques. Ainsi, son irruption coïncide avec le retour du navire le Grand Saint-Antoine à la fin mai 1720. Elle frappe pour la première fois en ville environ un mois après et s’y amplifie fortement durant l’été. Le pic épidémique se situe début septembre 1720. À l’automne, la maladie présente une tendance globale au reflux. Les nouveaux cas deviennent rares à la fin de l’année et jusqu’à l’été suivant. Mais au printemps 1722 se produit une rechute conséquente qui dure jusqu’en août. C’est à partir de juillet 1720 que la peste touche aussi la Provence, puis franchit le Rhône pour affecter le pays du Gévaudan. La cité phocéenne aura pour sa part perdu la moitié de ses habitants, soit près de 50 000 personnes.

Maladie de Crohn : la faute de la peste ?

Nous n’en finissons pas de payer les conséquences de la peste médiévale. Et souvent sans le savoir. Une nouvelle étude portant sur la maladie de Crohn vient le démontrer. Pour comprendre cette persistance, il faut intégrer une notion relativement récente, celle de la médecine darwinienne : chaque apparition d’une nouvelle maladie sélectionne des individus plus résistants qui, euxmêmes, pourront être plus exposés à des stress environnementaux ou à d’autres maladies. Comme si la vie n’était qu’une suite de sélections, tantôt positives, tantôt négatives ; comme s’il existait une sorte d’histoire naturelle des maladies qui naîtraient, vivraient (en interagissant entre elles) puis mourraient au bout d’un temps plus ou moins long. Parmi ces morts de maladies, on peut citer la variole, éradiquée en 1980 ; parmi ces interactions le fait que la tuberculose ait en grande partie repoussé la lèpre en dehors des frontières de l’Empire romain aux alentours du Ier-IIe siècle de notre ère.

Pathologie inflammatoire chronique de l’intestin, la maladie de Crohn est due à une réaction immunitaire exacerbée contre certaines bactéries de la flore intestinale, comme la souche d’E. coli nommée AIEC (Adherent-invasive Escherichia coli). © Axel Kock

Mutations de gènes et protection

Et la peste dans tout ceci ? Tout le monde ne meurt pas de la peste, la grande peste, celle qui a déferlé en Europe dès le XIVe siècle, avec des résurgences périodiques. « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », nous rappelle La Fontaine. Certains avaient en effet plus de chance de passer entre les mailles du filet de la mort, grâce à une mutation dont ils étaient porteurs. On sait, par les études de laboratoire actuelles, qu’une mutation du gène NOD2 est associée, chez la souris, à une résistance à la bactérie Yersinia pseudotuberculosis. Il est donc très vraisemblable que cette mutation soit, chez l’espèce humaine, un facteur de protection relative contre une bactérie très proche : Yersinia pestis, l’agent de la peste. Or, NOD2 (de son nom complet Nucleotide Oligomerisation Domain 2), est un gène clé de l’immunité innée qui participe à la défense de l’hôte contre les pathogènes. Plusieurs mutations NOD2 avec perte de fonction ont été décrites comme associées à la maladie de Crohn (une inflammation autoimmune de la paroi intestinale). Pour une équipe de recherche française de l’INSERM, la fréquence élevée des mutations de NOD2 dans les populations d’ascendance européenne suggère un modèle de sélection équilibrée : elles permettraient une survie prolongée en cas d’infection à Yersinia pestis. Il semblerait donc que les personnes, porteuses de ce gène « mutant », qui les a fait résister à la peste, ont entraîné chez leurs lointains descendants une sensibilité à la maladie de Crohn. Bien entendu, une association ne prouve pas une causalité. Néanmoins, cette hypothèse séduisante mériterait que l’on s’y penche plus précisément : les squelettes de pestiférés exhumés dans le sud de la France ou ailleurs en Europe permettront-ils, par l’étude de leur ADN, d’identifier l’absence de perte de fonction du gène NOD2 chez les victimes ? Affaire à suivre… P. C.

Des charniers de l’épidémie de 1720‑1722 mis au jour

L’accroissement exponentiel des décès constitue probablement la plus lourde mise à l’épreuve de la cité. Début septembre, au paroxysme de l’épidémie, plus de 1 000 personnes succombent quotidiennement. L’enlèvement des cadavres est un problème majeur. La solution ne se trouve que dans une gestion de masse, par le recours à de grandes fosses communes, au prix d’une réquisition sans précédent de main-d’œuvre. Plus de 20 fosses sont implantées à proximité des remparts, aux portes de la ville et même à l’intérieur de celle-ci, en particulier aux abords de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure (La Major), où l’une d’entre elles a été découverte et étudiée en 2008. Seule une portion conservée, d’environ 6 sur 1,5 m, a pu être fouillée. Les observations effectuées corroborent les témoignages archivistiques en illustrant l’urgence à inhumer suscitée par cette crise. C’est bien entendu la masse importante des restes humains qui frappe d’abord l’observateur, avec 106 squelettes plus ou moins complets d’hommes, de femmes et d’enfants empilés sur plusieurs niveaux. À cela s’ajoutaient les postures souvent atypiques, résultats d’un probable jet des corps des bords de la fosse, voire d’un déchargement direct de tombereaux. Enfin, l’urgence transparaît aussi à travers le mobilier archéologique (éléments vestimentaires, médailles votives, monnaies), parfois directement associé à certains squelettes, indiquant que beaucoup de corps furent inhumés sans être dépouillés. Cette fouille n’était pas une première à Marseille car, à environ 250 m au nord-est, une autre fosse, aux dimensions imposantes (30 sur 10 m) et renfermant des inhumations multiples avait été mise en évidence en 1994. Le terrain sur lequel elle se trouvait faisait anciennement partie des jardins du couvent de l’Observance où les archives témoignent du creusement de fosses pour les pestiférés en mai 1722, lors de la rechute épidémique. Sa fouille avait livré 179 squelettes répartis selon trois zones distinctes : à l’est, un secteur dense, avec un empilement des corps ; au centre, un secteur avec davantage d’inhumations individuelles ; et enfin à l’ouest, un secteur avec seulement quelques squelettes espacés. Cette disproportion s’explique probablement à la fois par la peur des autorités de la ville qui, voyant revenir la peste, anticipèrent une hécatombe comparable à celle qu’elles venaient de vivre deux ans plus tôt, et par le nombre finalement moins important de décès liés à cette rechute.

Percevoir la peste et ses victimes

Pour être très évocatrices, ces modalités d’inhumation de masse ne constituent certainement pas le seul critère permettant de lier une aire d’inhumations à une épidémie de peste. D’autres marqueurs sont à identifier dans le « recrutement » funéraire. En effet, les recherches menées à Marseille et à Martigues montrent que si, sur le plan quantitatif, l’épidémie de peste réduit de façon considérable une population, elle n’en affecte en revanche pas ou peu la structure (répartition entre les deux sexes et en classes d’âge) : tout le monde est touché. La ponction s’opérant ainsi partout, le charnier de peste peut constituer un instantané représentatif de ce que fut la population vivante à la veille comme au sortir de l’épidémie. Pour autant, sommes-nous « égaux » devant la peste ? N’y-a-t-il pas des vulnérabilités particulières liées à des facteurs intrinsèques aux communautés/populations et/ou aux évolutions de l’agent pathogène ? La réponse à ces questions renvoie évidemment aussi aux recherches portant sur le bacille lui-même. La faculté de le détecter dans les restes humains (ADN) constitue un autre aspect déterminant des investigations menées. Depuis que ce type de recherche a été tenté avec succès sur ceux en provenance de l’Observance à la fin des années 1990, un nombre important d’études de paléomicrobiologie moléculaire a porté sur Yersinia pestis à partir de très nombreux sites funéraires. Cette maladie n’a pas seulement décimé des millions d’individus au cours des siècles, elle a aussi laissé son empreinte sur le génome humain. En retraçant l’évolution (en particulier la virulence dans le temps) d’un pathogène toujours présent sur Terre, ces recherches visent aussi à nourrir des problématiques très actuelles dans un contexte de maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes. La situation sanitaire récente liée à la Covid-19 rappelle qu’une meilleure compréhension de l’impact des épidémies du passé constitue un enjeu important de santé publique.

Comprendre l’atypique : une enquête archéo‑biologique internationale

Chercher (et trouver !) la peste en France est un véritable travail de détective. Comme toute bonne enquête, cette investigation regroupe un éventail de spécialistes apportant chacun sa contribution dans la traque d’un tueur. La création d’une base de données internationale permet de sélectionner des suspects et de confirmer, par les analyses scientifiques, les hypothèses de travail. Cette recherche commence par une enquête de voisinage, menée dans un premier temps par les historiens. Traquant dans les textes les mentions de crises de mortalité et leurs possibles causes, ces études ouvrent des pistes de recherches ensuite explorées par les archéologues découvrant sous nos pieds les derniers restes des victimes de ces événements. La génétique prend alors le relais. Ici, pas d’autopsie mais un dépistage ADN qui, quand le degré de conservation le permet, révèle au grand jour les agents pathogènes responsables du décès des individus testés.

Sépulture du Haut Moyen Âge associant des défunts aux agencements atypiques, à Truyes, « Les Grandes Maisons », en Indre‑et‑Loire. © Inrap

Une équipe d’investigateurs

Pour le bon déroulement de l’enquête, il faut donc que ces acteurs se rencontrent et travaillent ensemble. Le projet piloté par le Max Planck – Harvard Research Centre for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean (MHAAM) sous la direction des professeurs Mike McCormick et Johannes Krause depuis maintenant sept ans rend cela possible. Ce centre de recherche unissant l’Initiative for the Science of the Human Past at Harvard (SoHP) et le Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA) regroupe des chercheurs de multiples horizons apportant chacun leurs compétences dans l’exploration archéo-biologique de notre passé. Une première collaboration avec le CNRS en 2016 mène à l’identification de plusieurs victimes de la peste dans le centre et le sud-ouest de la France. En 2021, le projet prend de l’ampleur avec le financement d’un postdoctorat par la fondation Richard Lounsbery et un nouveau partenariat avec l’Inrap. Ce travail est à l’origine d’un inventaire géoréférencé de sépultures atypiques alto-médiévales. Pourquoi certains individus sont-ils traités différemment du reste de leur communauté ? Comment identifier ces différences à une époque où les pratiques funéraires varient d’une région à l’autre, et se transforment au cours des décennies ? Les résultats obtenus indiquent qu’au moins certains de ces sujets succombèrent à la peste bubonique. Mais qu’en est-il des autres ? Les réponses sont là, cachées dans les dents et dans les ossements, et enfin accessibles grâce aux progrès des sciences archéologiques et de nouvelles approches transdisciplinaires. S. T.

Pour aller plus loin :

AUDOIN-ROUZEAU F., 2003, Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme, Rennes, PUR.

BLANCHARD Ph. et GEORGES P., 2007, « Diagnostiquer la catastrophe ? Les cas d’Issoudun et de Bourges », Le diagnostic des ensembles funéraires, acte du séminaire méthodologique des 5 et 6 décembre 2005 (Les Cahiers de l’Inrap 1), Paris, Inrap, p. 56-63 : https://inrap.hal.science/hal-02489321

CLAVEL P. et al., 2023, « Improving the extraction of ancient Yersinia pestis genomes from de dental pulp », iScience. Doi : 10.1016/j.isci.2023.106787

DUMAY A. et al., 2019, « Is Crohn’s disease the price to pay today for having survived the Black Death? », J. Crohn Colitis, p. 1318-1322. Doi : 10.1093/ecco-jcc/jjz062

HARPER K., 2019, Comment l’Empire romain s’est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, Paris, La Découverte.

KELLER M. et al., 2019, « Ancient Yersinia pestis genomes from across Western Europe reveal early diversification during the First Pandemic (541-750) », Proceedings of the National Academy of Sciences, 116, p. 12363-72. Doi :10.1073/pnas.182044711

MCCORMICK M., 2021, « La pandémie de Justinien d’après les derniers travaux du MHAAM », Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances 2019, p. 431-61.

Sommaire

L’archéologie de la peste et des épidémies