La nécropole secrète de Byblos

Vue générale du site de l’acropole de Byblos. © Gédéon programmes

Depuis 2018 au Liban, le célèbre site de Byblos, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, fait l’objet de fouilles autour de la porte sud de l’acropole. Elles ont mis au jour une immense nécropole de l’Âge du bronze, intacte et très riche en vestiges. Tania Zaven, archéologue à la Direction Générale des Antiquités du Liban (DGA), directrice du site de Byblos et du programme de recherche Byblos Hypogeum, et Julien Chanteau, archéologue au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et directeur des fouilles, nous présentent cette découverte, la plus importante depuis 100 ans à Byblos.

Propos recueillis par Éléonore Fournié

Le site de Byblos est étudié depuis des décennies. Pourriez-vous nous rappeler l’histoire de ces fouilles ?

Julien Chanteau : Les premiers sondages sont réalisés sur le promontoire de Byblos par Ernest Renan (1823-1892) lors de la mission de Phénicie (1860-1861) ; il identifie l’emplacement de la cité antique et comprend très vite l’importance des relations que la ville entretenait avec l’Égypte pharaonique. Entre 1921 et 1924, quatre campagnes sont dirigées par l’égyptologue Pierre Montet, qui met notamment au jour le célèbre temple de la Baalat Gubal, divinité tutélaire de la cité, et la nécropole royale. Les fouilles sont reprises à partir de 1926 : elles sont conduites pendant près de 50 ans (jusqu’au milieu des années 1970) par Maurice Dunand et prises en charge par la Direction Générale des Antiquités (DGA) du Liban. C’est au cours de cette période qu’est mise au jour la grande majorité des vestiges actuellement connus, grâce à l’exploration archéologique de la quasi-totalité du promontoire (qui correspondait à l’acropole antique), fouillé jusqu’à la roche-mère. Sont atteints les premiers niveaux d’occupation du site datant du Néolithique, vers 6900 avant notre ère. Ce site a une longévité exceptionnelle !

Portrait d’Ernest Renan peint en 1860 par son beau-père Henry Scheffer. Paris, musée de la Vie romantique. © DR

« Cette découverte est exceptionnelle car il est très rare qu’à Byblos des hypogées antiques aient échappé au pillage. »

Tania Zaven : En effet, il n’a jamais cessé d’être occupé ! C’est d’ailleurs une difficulté majeure pour les fouilles, car les constructions contemporaines et les maisons traditionnelles recouvrent les habitations anciennes… Quoi qu’il en soit, malgré la guerre (1975-1990) et les événements tragiques que traverse régulièrement le Liban, les recherches ne se sont jamais arrêtées. Si désormais la ville haute, où vivait l’élite, est bien connue, la ville basse, qui devait accueillir la majorité de la population, là où se trouve la ville moderne, se livre de jour en jour au fil des opérations préventives. C’est le cas, par exemple, de la nécropole romano-byzantine que nous explorons depuis plusieurs années. De même, le programme de recherches Byblos et la mer, sous la direction de Martine Francis-Allouche et Nicolas Grimal, élucide la localisation du port antique de Byblos.

Fouille en cours dans un hypogée par le Dr Joyce Nassar, archéo-anthropologue. © Gédéon programmes

Des hypogées superposés

C’est d’ailleurs dans le cadre de ce programme que vous avez trouvé la nécropole de l’Âge du bronze en 2018.

J. C. : Absolument. Nous souhaitions étudier les relations entre le port antique et l’acropole. Or, plusieurs indices m’avaient convaincu qu’un passage dans le rempart (que Maurice Dunand avait interprété comme une poterne) au sud du promontoire était en réalité une porte urbaine fortifiée qui conduisait au port. C’est pour vérifier cette hypothèse qu’avec l’accord de la DGA, nous avons dégagé cette structure monumentale accessible depuis une esplanade dominant la vallée et protégée par un bastion et deux tours. Au cours de cette étude ont été découverts les accès à des hypogées situés sous la porte, le long du rempart.

Reconstitution 3D de la porte sud de Byblos. Direction scientifique : Julien Chanteau. Architecte : Maroun Hoshaymeh. © Gédéon programmes

T. Z. : C’est une découverte exceptionnelle dans la mesure où il est très rare que des hypogées antiques aient échappé au pillage – d’autant que le site de Byblos est occupé de manière continue depuis près de 9 000 ans. D’ailleurs, la plupart d’entre eux ont été pillés dès l’Antiquité puis transformés en caves pour des maisons à la période hellénistique. La DGA a donc conçu avec le département des Antiquités orientales du musée du Louvre un nouveau programme afin de réaliser cette fouille ; la première mission a eu lieu en 2019. Nous partagions déjà à l’époque plusieurs projets avec le musée du Louvre.

Comment se présente cette nécropole ?

J. C. : Actuellement nous avons identifié huit tombes de tailles variées. La plus grande connue, l’hypogée V, se développe sur 65 m2 et possède six chambres funéraires reliées entre elles par des escaliers. C’est l’une des plus vastes du Proche-Orient pour l’Âge du bronze. Nous ne connaissons toujours pas les limites exactes de l’ensemble, d’autant que les chambres ne sont pas simplement juxtaposées le long de l’enceinte de l’acropole : elles sont également superposées ! Cette caractéristique est d’ailleurs unique à cette période pour le Proche-Orient et l’Égypte.

T. Z. : On dirait de la dentelle ! Ces hypogées ont été aménagés dans la roche-mère en ramleh, une calcarénite marine très facile à creuser… mais aussi très friable ; ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser de sérieux problèmes de sécurité. Les fouilles nécessitent d’importants travaux d’étayage pour assurer la sécurité des fouilleurs et des vestiges archéologiques. De fait, les opérations prennent du temps et nous procédons étape par étape.

Vue aérienne des hypogées. © Gédéon programmes

Qu’y avez-vous découvert ?

J. C. : Ces tombes renferment à la fois les ossements des défunts qui y ont été inhumés, ceux d’animaux et une grande quantité d’artefacts variés. Les premiers sont en mauvais état de conservation mais grâce aux études anthropologiques et aux analyses ADN, on sait qu’il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Les recherches pour identifier ces défunts sont toujours en cours ; toutefois nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’ils appartenaient aux élites urbaines supérieures de Byblos. Ils ont été enterrés accompagnés d’une riche faune : on retrouve ainsi beaucoup de moutons et d’agneaux, mais aussi des oies, des canards, des pigeons, et différents types de poissons marins (mérous ou daurades) et d’eau douce comme la perche du Nil ou encore des coquillages importés du pays des pharaons.

Fouille de l’intérieur des tombes. © Julien Chanteau, ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités – musée du Louvre/Département des Antiquités orientales

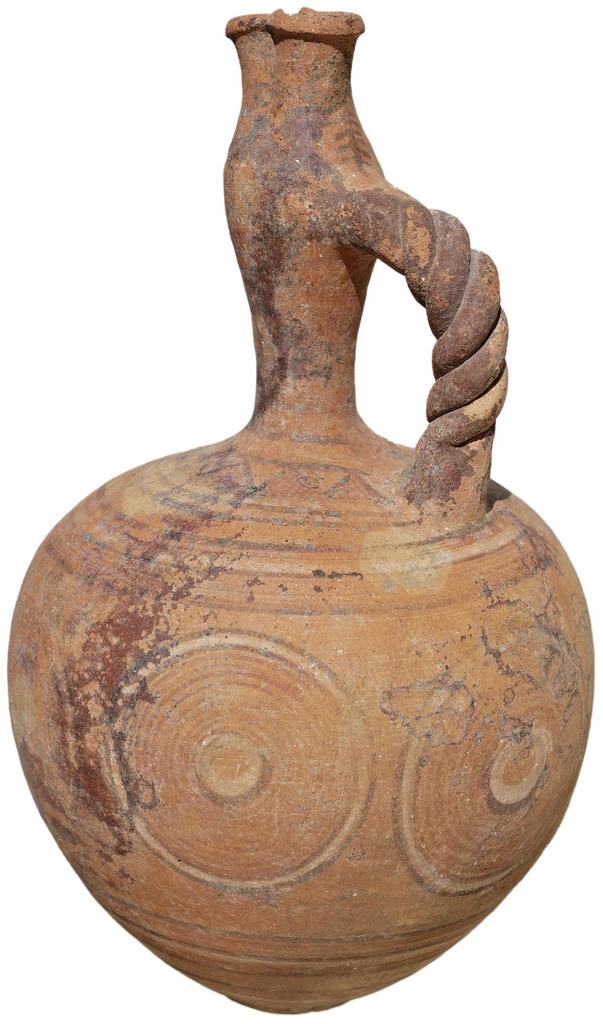

T. Z. : Quant aux objets, on trouve quantités de céramiques ! L’hypogée V a livré, outre un spectaculaire pectoral en or inscrit du nom de couronnement de Sésostris II, plusieurs centaines de terres cuites : à la fois des jarres pour le stockage mais aussi de la vaisselle liée à la consommation et au service, comme des bols, des plats, des coupes, des cruches – toute la batterie de cuisine de l’époque nécessaire à un riche banquet funéraire. Si deux rares importations d’Anatolie et d’Égypte ont aussi été découvertes, la grande majorité de la poterie est issue d’une production locale, qui reprend souvent des formes issues du répertoire égyptien. Parmi les vestiges de l’hypogée V, signalons aussi un vase à onguent en albâtre également importé d’Égypte et de très nombreuses amulettes en forme de scarabées en améthyste et en stéatite glaçurée, parfois ornés de symboles hiéroglyphiques.

Cruche à anse torsadée décorée de motifs géométriques peints. © Rami Yassine, ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités – musée du Louvre/Département des Antiquités orientales

Une nécropole aux frontières du sacré

L’acropole de Byblos était protégée par un rempart dont la fonction défensive s’accompagnait d’une fonction religieuse : délimiter la frontière entre l’espace sacré de la ville haute et l’espace profane de la ville basse. En effet, depuis la fondation de la ville vers 2800 avant notre ère, l’acropole était un territoire sacré dans la mesure où elle accueillait les principaux temples de la cité. Au sein de cet espace religieux, les inhumations étaient strictement interdites. C’est la raison pour laquelle les accès aux tombes sont tous systématiquement situés à l’extérieur de l’acropole et à l’aplomb de son mur d’enceinte. Les défunts occupaient ainsi l’emplacement le plus proche possible du territoire divin. Il faudra attendre quelque 1 000 ans après la fondation de la cité pour que les rois de Byblos obtiennent l’exceptionnel privilège d’être inhumés sous le sol sacré de l’acropole, dans le secteur palatial. J. C.

Quand cette nécropole a-t-elle été aménagée et combien de temps a-t-elle été utilisée ?

J. C. : Les analyses sont toujours en cours mais dans l’état actuel de nos explorations, elle semble avoir été aménagée au début de l’Âge du bronze moyen I, vers 2000 avant notre ère, au moment de la reconstruction de la ville. La nécropole a été abandonnée quelque 250 ans plus tard.

Une riche ville internationale

Comment explique-t-on que Byblos puisse avoir les moyens d’être reconstruite à cette époque ?

T. Z. : Le royaume est alors extrêmement prospère – il l’est depuis l’Âge du bronze ancien, dès 2800 avant notre ère – grâce au commerce international, notamment avec l’Égypte, de bois de cèdre. La civilisation pharaonique est extrêmement demandeuse de ce bois précieux utilisé pour la construction des barques sacrées et des monuments de prestige (pyramides, temples, palais), mais aussi pour la fabrication des sarcophages. L’huile de cèdre était également utilisée pour l’embaumement lors des rituels de momification. Mais plus largement, Byblos exporte du bois de genévrier et de pin parasol ainsi que de nombreux objets venant de l’ensemble du Proche-Orient.

« Depuis l’Âge du bronze ancien, le royaume de Byblos est extrêmement prospère grâce au commerce international de bois de cèdre. »

J. C. : Byblos est alors une importante métropole, avec son palais royal, ses temples, son port commercial et un système défensif très sophistiqué. Il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui y vivaient, peut-être 8 000 à 10 000, car si nous avons une bonne connaissance de l’acropole, la ville basse, qui se situe sous la ville moderne de Jbeil et qui devait accueillir une part essentielle de la population, nous est largement inconnue. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le royaume ne se réduisait pas à l’agglomération urbaine de Byblos : il recouvrait un territoire beaucoup plus vaste, lui aussi habité.

Dans ce contexte, la question du port est cruciale. Qu’en sait-on aujourd’hui ?

T. Z. : Comme l’a révélé l’étude du programme Byblos et la mer, le port commercial se trouvait dans la zone sud de Byblos, où les eaux étaient plus profondes et permettaient à de grands navires d’amarrer. La ville prospérait grâce au commerce avec l’ensemble de la Méditerranée orientale, mais aussi, par des voies terrestres, avec la Syrie et la Mésopotamie. Byblos était véritablement à l’époque une plaque tournante du commerce international.

Reconstitution de la ville antique de Byblos. Direction scientifique : Julien Chanteau. © Gédéon programmes

Le pectoral de l’hypogée V

Ce pendentif-pectoral en or a été découvert dans l’hypogée V de Byblos. Il conserve une partie de ses incrustations en cornaline rouge-orange et lapis-lazuli bleu foncé, qui sont, avec la turquoise, les pierres semi-précieuses les plus utilisées dans la bijouterie égyptienne. Son décor, lui aussi typiquement pharaonique, est centré autour d’un cartouche royal gravé au revers du nom de Sésostris II, un roi du milieu de la XIIe dynastie (vers 1920 avant notre ère.). Le reste s’organise de manière symétrique avec des yeux protecteurs oudjat en haut, des abeilles symboles de la royauté au centre et des corbeilles qui signifient « tout » ou « maître » en bas. La gravure peu soignée du nom du pharaon indique que ce bijou n’a pas été produit par des ateliers royaux mais se rapproche davantage des exemples retrouvés dans des tombes de nobles égyptiens. Il aurait donc été soit réalisé sur les bords du Nil et offert comme cadeau à un membre de la famille dirigeante de Byblos, soit fabriqué sur place par des artisans égyptiens. Un pectoral très semblable est représenté sur la statue d’une reine de Sésostris II, qui pourrait avoir servi d’inspiration. J. S.

Mise au jour du pectoral au nom de Sésostris II. © Gédéon programmes

La fouille de la nécropole est le fruit d’une coopération entre le ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités du Liban et le département des Antiquités orientales du musée du Louvre, en partenariat avec l’Institut français du Proche-Orient, le Centre de recherche et de restauration des musées de France et le programme de recherche Byblos et la mer.

Pour aller plus loin :

Byblos. A Legacy Unearthed, 2024, National Museum of Antiquities (The Netherlands) & Ministry of Culture/Directorate General of Antiquities (Lebanon), Sidestone Press.

ZAVEN T. et CHANTEAU J. (dir.), à paraître, Byblos. The South Gate Necropolis, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises (BAAL) Hors-Série.

Documentaire : Liban, les secrets du royaume de Byblos, de Philippe Aractingi, 2024, Gédéon Production. Réalisé en partenariat avec le ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités du Liban et le musée du Louvre.

Exposition à venir : Byblos, cité éternelle, à partir de mars 2026 à l’Institut du monde arabe à Paris, en partenariat avec le ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités du Liban et le département des Antiquités orientales du musée du Louvre.

Catalogue, 2026, ZAVEN T. (dir.), co-édition Snoeck, Institut du monde arabe et ministère de la Culture/Direction Générale des Antiquités du Liban.