Lucy, 3,2 millions d’années et 50 ans ! (4/5). De l’icône au support pédagogique

Moulage d’A. L. 288-1 (Lucy/Denqnesh) présenté dans la galerie de paléontologie et préhistorique du Musée national d’Éthiopie. Photo DR

Si la célébrité de Lucy/Denqnesh est manifeste, elle ne va pas de soi. Comment un fossile peut-il devenir une « icône » ? D’où vient cette renommée internationale ? Et comment s’exprime-t-elle dans son pays de découverte, l’Éthiopie ?

Après tout, ces restes osseux évoquent puissamment notre condition mortelle – ce qui dans nombre de cultures n’est pas vraiment positif. Les os des autres vertébrés sont quant à eux des rebuts ou une matière première. Passés à l’état fossile par des processus géologiques hautement contingents, ils peuvent devenir des objets de recherche et, pour certains, acquérir une qualité esthétique indéniable. Ce n’est pas vraiment le cas de Lucy, dont les restes fragmentaires et décolorés par des consolidants chimiques mal adaptés sont bien moins évocateurs qu’un crâne. Donc, les fossiles ne suscitent généralement l’intérêt que de scientifiques, d’amateurs éclairés et de collectionneurs. Autrement dit pour des centaines de millions de fossiles anonymes conservés dans les musées du globe, il n’y a qu’une seule Lucy. Pourquoi ?

![]()

Timbre éthiopien de 1986 montrant Denqnesh/Lucy aux racines del’Éthiopie. Photo DR

Star parmi les stars

Les humains, conscients d’eux-mêmes de manière plus aiguë (voire excessive) que d’autres animaux, hiérarchisent les organismes vivants en fonction de leur proximité avec notre espèce. Lucy, un des plus anciens témoins de l’évolution humaine au moment de sa découverte, flatte donc notre anthropocentrisme naturel, auquel les paléontologues n’échappent guère.

Néanmoins, parmi les fossiles stars, il y a plus vieux et/ou plus complet que cette australopithèque. Le squelette partiel « Ardi » de 4,4 Ma, découvert dans le moyen Awash en 1994, apporte plus d’informations sur les phases archaïques de notre évolution par son âge et par une meilleure conservation d’une partie des os des mains et des pieds, ce qui en fait un squelette plus « présentable ». « Toumaï », crâne découvert en 2001 au Tchad parmi les plus anciens ossements attribués à notre rameau (près de 7 Ma), renvoie Lucy à mi-parcours de notre histoire évolutionnaire connue. On se projette plus facilement sur ce crâne (« to be or not to be » !) que sur les fragments osseux qui constituent Lucy. Enfin, l’australopithèque sud-africain « Little Foot », identifié en 1994 et sans doute un peu plus ancien que Lucy, est complet à 97 % (40 % pour Lucy !). Mais aucun de ces spécimens n’atteint de près la célébrité de Lucy : il y a donc d’autres raisons à son statut.

![]()

Reconstitution du squelette A. L. 288-1 en position de vie, dans la galerie de paléontologie et de préhistorique du Musée national d’Éthiopie. Les os réellement découverts sont en brun. Photo DR

La révolution éthiopienne a constitué un contexte favorable à sa découverte. Les derniers mois de 1974 furent marqués par la déposition d’Haïlé Sélassié, et l’IARE put aisément convier à Hadar des journalistes internationaux, présents en nombre à Addis-Abeba. Le nouveau régime se montra, de plus, favorable à cette actualité positive s’accordant bien au thème de la nation éthiopienne au destin unique, tout en ringardisant les mythes fondateurs de la dynastie salomonide tout juste renversée.

« Ce mix de science, de sentimentalité, de mythe judéo-chrétien et de pop-culture transforma pour la première fois des fragments osseux en icône hypermédiatisée. »

Science et pop-culture

Directeur de l’IARE, Maurice Taieb comprend parfaitement l’intérêt de la découverte mais, géologue de formation, il laissa le champ libre à l’ambitieux paléoanthropologue Donald Johanson et à son appétence à communiquer « sa » découverte auprès des institutions, de la presse et du grand public. Mettant à profit les compétences scientifiques de Tim White, qui reste le véritable architecte de la définition d’Australopithecus afarensis, Johanson produisit une interprétation simple et efficace. Lucy en est une pièce centrale, car elle témoigne de l’association d’une bipédie avancée et d’une morphologie crânio-dentaire primitive conférant aux australopithèques d’Afrique orientale un rôle central dans l’évolution humaine et infirmant l’idée d’une antériorité du genre Homo. Yves Coppens, également paléoanthropologue et doté d’un véritable talent pour la vulgarisation scientifique, jouissait alors d’une reconnaissance lui permettant de convier une équipe de tournage à Hadar dès 1975. Cet homme de synthèses mit Lucy au service d’un scénario de l’évolution humaine, l’East Side Story, qui perdura pendant près de deux décennies.

![]()

Timbre français commémorant le50e anniversaire de la découvertede Lucy/Denqnesh, associée ici àla regrettable image d’Épinal de la « marche vers le progrès »censée représenter l’évolutionhumaine. Photo DR

Ces interprétations scientifiques furent habilement combinées à l’image romantique d’une frêle jeune femme morte trop tôt et néanmoins mère primordiale de l’humanité tout entière. Ce mix de science, de sentimentalité, de mythe judéo-chrétien et de pop-culture (« in the sky with diamonds ») transforma pour la première fois des fragments osseux en icône hypermédiatisée. Par la suite, même les redoutables « plans com » des découvertes phares des années 1990-2000 échouèrent à prendre la place de Lucy auprès du public. Malgré tous leurs mérites scientifiques et photogéniques, Ardi et Toumaï restent dans l’ombre de leur cadette au plan mondial.

Une icône éthiopienne vieillissante ?

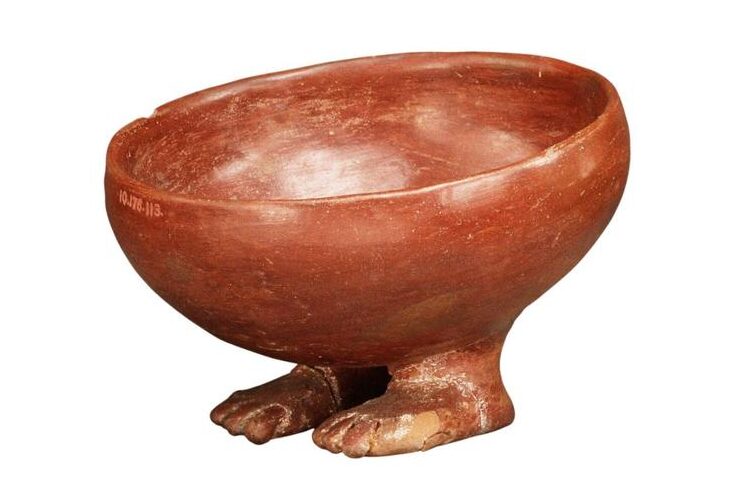

Rapidement après sa découverte, Lucy devint en Éthiopie une des figures du panthéon patrimonial mis en scène et en image pour construire une vitrine positive du pays dans le monde. Elle est l’une des incarnations des slogans « l’Éthiopie, berceau de l’humanité » ou plus récemment land of origins du ministère du Tourisme. En 2024, elle reste précieusement conservée dans les locaux de l’Ethiopian Heritage Authority, tandis qu’une réplique est exposée à quelques mètres au sein du Musée national d’Éthiopie. Malgré des expositions permanentes de qualité et un réaménagement en cours de ses abords, le musée est vieillissant et suscite davantage l’intérêt des scientifiques et de leurs outils de coopération que celui des pouvoirs publics, bien plus tournés vers la construction dans la capitale de nouveaux espaces d’exposition (Science Museum), de récréation (Friendship Park) et d’ouverture au public des hauts lieux de l’Empire (Unity Park, Palais national).

À l’instar du Musée national, Lucy est-elle ringardisée et reléguée à l’arrière-plan de la scène culturelle addissoise et éthiopienne ? Peu investi par le régime actuel, le musée est toujours très fréquenté par les écoliers qui viennent y observer les jalons d’un roman national : portraits des anciens dirigeants, cultures matérielles des grandes civilisations du passé, fossiles… Avec Lucy, ils se confrontent à la naissance de l’humanité. Comment participe-t-elle à l’éducation des jeunes Éthiopiens : comme un objet patrimonial ou comme un support pédagogique ? Regardons quelques manuels scolaires.

![]()

L’entrée du Musée national d’Éthiopie, qui présente des objets paléontologiques, préhistoriques, historiques, ethnographiques etartistiques. Photo DR

Lucy à l’école

Dans l’enseignement élémentaire, elle apparaît dans un manuel du grade 5 (équivalent de notre CM2). En « études sociales », le programme comprend une leçon intitulée « L’histoire des peuples et du peuplement en Éthiopie et dans la Corne de l’Afrique » : il y est fait mention des « humains anciens », Ardi, Lucy et Selam, sans plus de développement sur ces fossiles mais davantage sur la région où ils ont été découverts (Hadar, Afar). L’objet est bien ici d’inscrire ces objets extraordinaires dans le territoire.

![]()

Australopithèques laissant leurs empreintes dans la cendre volcanique de Laetoli (Tanzanie) dans le manuel des études sociales du grade 5 (CM2) du ministère de l’Éducation éthiopien. Photo DR

En grade 9 (équivalent de notre troisième), le manuel d’histoire édité en 2022 couvre un nouveau programme allant de l’histoire ancienne et médiévale de l’Afrique et de l’Éthiopie à une histoire moderne du monde. Quant au chapitre introductif, il est consacré à la discipline historique et à l’évolution humaine. Dans cette section, un paragraphe traite des « trois fossiles d’hominidés les plus anciens mis au jour en Éthiopie », dont Lucy. La description des principales étapes est articulée aux découvertes de ses représentants en les replaçant, le cas échéant, sur le territoire national. Ainsi, à propos d’Homo erectus : « Des fossiles de cette espèce ont été trouvés dans le bassin de l’Omo, à Melka-Kunturé, Konso-Gardula et dans le moyen Awash en Éthiopie. » Une section ultérieure intitulée « L’ Afrique et l’évolution humaine » met en exergue Lucy, fossile décrit comme le « plus complet découvert jusqu’à aujourd’hui », accompagnée du modèle du squelette reconstitué, debout et en train de courir. Ici encore, le propos est de souligner la contribution de ces fossiles, pour certains mondialement connus, à l’ancrage territorial de l’Éthiopie sur la très longue durée – quitte donc à distordre quelque peu la réalité.

![]()

Lucy/Denqnesh au pas de charge dans le manuel d’histoire du grade 9 (troisième) du ministère de l’Éducation éthiopien. Photo DR

Le nouveau programme d’histoire du grade 12 (équivalent de notre terminale) est un programme d’histoire contemporaine. Le dernier chapitre est dédié aux connaissances indigènes et aux patrimoines d’Éthiopie. Des sites archéologiques sont brièvement cités, à l’instar de « la région d’Hadar en Afar ». Les célébrations des fêtes traditionnelles d’Ashenda, de Timket ou d’Irrecha y font l’objet de longs développements illustrés. Ni Lucy, ni aucun autre fossile ne sont cités dans cette présentation. Est plutôt mis en avant le patrimoine reconnu ces dernières années, reflet de la mise en scène de la diversité culturelle et religieuse, dans ses dimensions immatérielles.

Lucy, outil pédagogique parmi d’autres

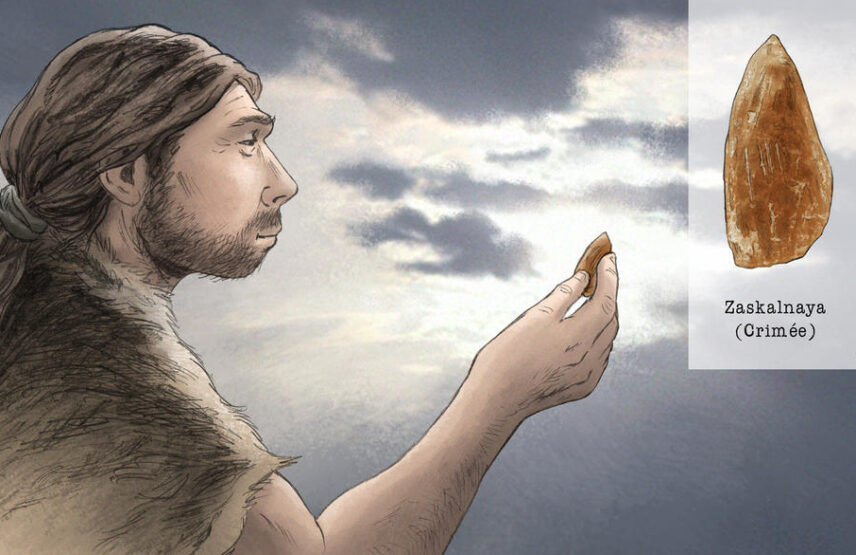

Les manuels d’histoire grade 11 et de biologie grade 12 comportent une introduction scientifique à l’évolution humaine. Dans le manuel d’histoire du grade 11 (équivalent de notre première), réédité en 2018, une partie évoque brièvement la controverse entre les théories créationniste et évolutionniste (« ou scientifique ») et présente l’état de la connaissance sur les origines humaines. À son propos, les auteurs exposent la proximité génétique entre les humains et les chimpanzés avant de décrire les australopithèques et la répartition géographique africaine des fossiles découverts. Ici l’accent n’est pas mis sur le territoire éthiopien.

Dans le manuel de biologie du grade 12 (2023), le chapitre 4 centré sur l’évolution expose également le débat et la section 4.1.5 définit notamment les notions de bipédie, d’hominidés ou encore les arbres phylogénétiques des primates, incluant humains et autres grands singes. Une frise situe les principaux fossiles d’hominidés découverts : on y identifie Lucy, qui figure également à la page suivante, telle que conservée au Musée national d’Éthiopie et exposée, reconstituée dans les galeries de ce même musée. Les conditions de sa découverte, l’état de ce fossile et ses caractéristiques y sont détaillés. Les pages suivantes sont assignées au développement cérébral, aux dispersions, puis à la génétique. Ardi fait également l’objet d’une relativement longue description.

![]()

Les fossiles marquants de l’évolution humaine, présentés dans le manuel de biologie du grade 12 (terminale) du ministère de l’Éducation éthiopien. La multiplicité des espèces après 4 Ma a conduit à réduire significativement la taille de Lucy par rapport aux fossiles anciens et plus récents. Photo DR

Dans la scolarité des Éthiopiens, Lucy semble donc avoir une double fonction : celle d’ancrer le territoire éthiopien dans le temps très long (notamment dans les manuels d’histoire) et celle d’étude de cas d’un fossile humain, support de notre connaissance de l’évolution (dans les manuels de biologie). Mais elle n’est pas, ou plus, un objet patrimonial de premier plan.

Le futur musée des Origines de l’humanité

Cette perception est peut-être en passe de changer, via la mise en œuvre d’un grand projet à Addis-Abeba : le musée des Origines de l’humanité. Avec pour objectif la magnification des collections paléontologiques et préhistoriques éthiopiennes, comme outils majeurs de la recherche scientifique et de l’attractivité touristique du pays, la réalisation de ce projet pourrait marquer les cinquante prochaines années de la longue histoire de Lucy, à condition qu’il offre l’opportunité d’une passionnante synthèse entre les perceptions internationale et locale des témoins éthiopiens d’un passé commun à l’humanité tout entière.

BIBLIOGRAPHIE

Ministry of Education, Federal Democratic Republic of Ethiopia — Social Studies, 2022, grade 5.

Ministry of Education, Federal Democratic Republic of Ethiopia — History. Student Textbook, 2022, grade 9 ; 2018, grade 11 ; 2023, grade 12.

Ministry of Education, Federal Democratic Republic of Ethiopia — Biology. Student Textbook, 2023, grade 9 ; 2015, grade 9.

GUINDEUIL (T.), BOISSERIE (J.-R.) — Lucy, Mother Ethiopia. Exposer la paléontologie à Addis-Abeba des années 1960 à nos jours, dans Cahiers d’histoire du Cnam, 5, 2016, p. 121-150.

Sommaire

Lucy, 3,2 millions d’années et 50 ans !