Moulin, église et huilerie : le destin des Crottes à Marseille

Vue d’une sépulture en cours de fouille ; le défunt tient un chapelet dans ses mains. © M. Couval, Mosaïques Archéologie

C’est dans le quartier en pleine mutation des Crottes, à Marseille, qu’une fouille a été menée en fin d’année 2023 par Mosaïques Archéologie. Elle a fait ressurgir tout un pan de l’histoire moderne et contemporaine d’une ville qui ne cesse de se transformer.

Demeuré longtemps rural, le secteur touché par les fouilles se trouve à quelques dizaines de mètres à l’est de la voie reliant Marseille à Aix-en-Provence. C’est vraisemblablement autour d’une auberge située le long de cet axe que le hameau des Crottes s’est constitué peu à peu, tandis que la plaine du ruisseau des Aygalades, au bord de l’emprise, a vu émerger des moulins, alimentés par des canaux, dès le Moyen Âge.

Un moulin à roues horizontales

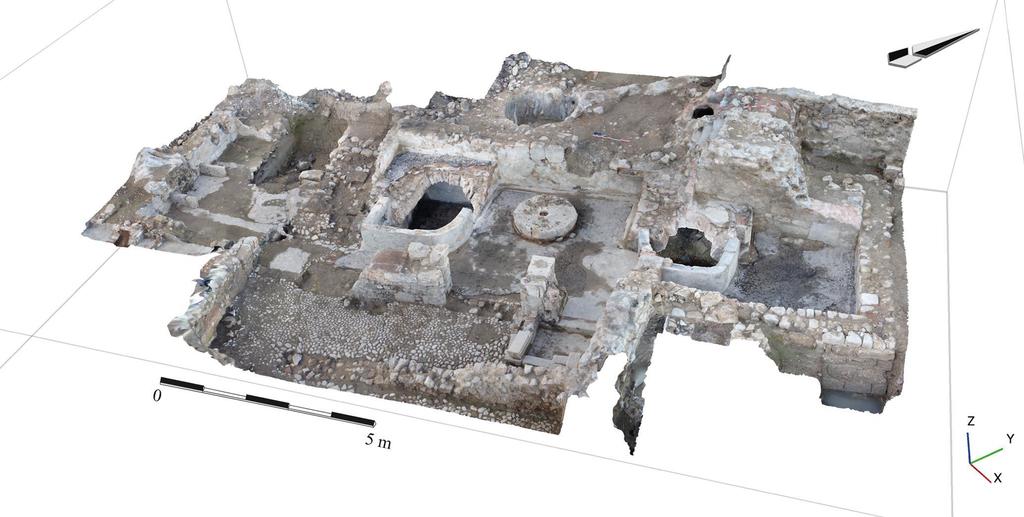

Un de ces édifices est attesté par les textes à la fin du XIIIe siècle. Pour celui mis en évidence sur la fouille, l’étude documentaire menée aux archives n’a pas permis de remonter avec certitude au-delà du début du XVIe siècle. Exceptionnellement bien conservé, ce bâtiment possédait deux meules à blé, actionnées chacune par une roue. Ces roues se situaient dans des espaces souterrains, appelés chambres humides, et étaient positionnées horizontalement. L’eau était projetée via des conduits de plus en plus étroits, ce qui augmentait ainsi sa force. Elle circulait donc sous l’édifice, dans des canaux voûtés retrouvés intacts. Si cette typologie de moulin n’est pas la plus répandue, elle n’en reste pas moins l’une des plus courantes en Provence au Moyen Âge et à l’époque moderne.

Photogrammétrie du moulin avec ses deux chambres humides, accueillant les roues horizontales. La meule a été retrouvée en position non fonctionnelle, déposée au sol. © S. Moulières, Mosaïques Archéologie

La chapelle Notre-Dame de la Crotte

Probablement au début du XVIIe siècle, une petite chapelle est édifiée contre le moulin existant. Rattachée à une bastide, elle était initialement prévue pour un usage privé, avant de s’ouvrir à la population du hameau en 1647. Outre la pratique du culte, elle est rapidement dotée d’une fonction funéraire. Dans un premier temps, les défunts sont enterrés en cercueils dans des fosses individuelles. Puis, probablement en lien avec l’accroissement démographique du hameau, l’édifice est pourvu de chapelles latérales, tandis que dans la nef, huit caveaux funéraires collectifs sont construits. Leur utilisation est concomitante de celle de deux fosses communes réservées à des bébés, elles aussi situées dans la nef. Si les défunts sont enterrés à plus de 90 % dans l’église, quelques-uns sont ensevelis dans un cimetière extérieur. Il s’agit de personnes mortes noyées ou par accident et qui n’auraient, de ce fait, pas reçu l’extrême-onction. Il en serait, bien entendu, de même pour les victimes de la peste de 1720, qui n’ont pas été identifiées lors de la fouille, mais dont la présence est attestée par les archives. Il faut enfin signaler l’existence d’un espace correspondant à un presbytère, à la jonction entre le moulin et l’église.

Exemples de perles de chapelet retrouvées dans les inhumations. © N. Clément, Mosaïques Archéologie

Un édifice devenu trop petit

En 1785, l’ouverture d’une nouvelle nécropole à moins de 200 m plus au sud marque la fin de l’activité sépulcrale de l’église. En usage entre 1784 et 1905, elle a également fait l’objet d’une fouille menée par l’Inrap en 2013-2014, révélant plus de 800 structures funéraires. Le mauvais état de l’édifice religieux, devenu trop petit pour accueillir les fidèles et régulièrement sujet aux inondations, motive la création d’une église (Notre-Dame de Jérusalem, à environ 650 m au sud), entrée en fonction en 1840.

L’ère industrielle

Au milieu du XIXe siècle, l’église sort du domaine public et son rachat permet d’agrandir l’huilerie, installée dans le moulin depuis au moins 1838. De nouveaux bâtiments sont ajoutés, entraînant l’extension des canaux souterrains, dont le principal mesure environ 35 m de long pour plus de 4 m de large. L’huilerie continue d’utiliser la force hydraulique jusqu’en 1907, moment où elle est électrifiée. L’année suivante, un incendie la dévaste. Sur les ruines arasées de cet ensemble, une usine est construite, avant d’être rachetée et agrandie par la Compagnie Rocca, Tassy et de Roux en 1914, pour intégrer leur complexe industriel déjà composé des huileries voisines : l’Assomption et Massilia. À cette époque, c’est une des principales entreprises huilières de Marseille, dont la renommée et la fortune sont dues à une innovation majeure : un beurre fabriqué à base d’huile de coprah, appelé Végétaline. Dans les années 1970, l’entreprise décline et finit par vendre l’huilerie des Crottes qui devient un lieu de stockage pour des sociétés de transit.

Une urbanisation galopante

Ce site est en définitive représentatif de l’évolution des proches campagnes marseillaises. En effet, la croissance de cette ville portuaire à partir de la fin du XVe siècle s’accompagne du développement de l’industrie. La démographie augmentant en proportion, des territoires ruraux sont progressivement urbanisés pour accueillir les sites industriels et loger la population. Aujourd’hui encore, l’opération de rénovation urbaine Euroméditerranée ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de ces quartiers.

Lexique

Une bastide est une résidence secondaire à la fois domaine agricole (généralement pour la culture de la vigne et des oliviers) et lieu de villégiature pour la bourgeoisie marseillaise.