La Régence ou les arts en « déhanché »

Étienne Doirat (vers 1675-1732), commode, vers 1720-1725. Chêne et sapin, placage de bois de rose et amarante, bronze doré, marbre brèche d’Alep, 86,4 x 168,9 x 71,7 cm. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. © courtesy of The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Il y a tout juste 300 ans disparaissait le Régent Philippe d’Orléans dont le nom est associé à l’incroyable effervescence artistique, économique et politique qui suit la mort du grand roi. Le musée Carnavalet commémore cet anniversaire, à travers une exposition de plus de 200 œuvres retraçant cette période où Paris redevint pour un temps le cœur battant du royaume. L’occasion pour L’Objet d’Art de faire le point sur la définition du style Régence dans les arts décoratifs.

L’année 1715, qui voit expirer un monarque ayant régné durant presque sept décennies, et quelques figures marquantes de son règne dans le domaine des arts1, peut paraître comme une année charnière tant sur le plan politique qu’artistique en France. Si cela est vrai sur le plan politique, avec un renouvellement certain du cercle dirigeant, cela ne l’est pas sur le plan artistique, même si le transfert provisoire de la cour à Paris ramène le pouvoir politique dans la métropole des arts et du luxe.

« Les tenants du nouveau style sont les ardents propagandistes du déhanchement, de lignes sinueuses, de courbes et de contrecourbes encore sages et de cartouches cordiformes. Ils promeuvent un vocabulaire ornemental dont bien des éléments appartiennent au rêve. »

Depuis environ une décennie, Versailles avait cessé d’être la capitale de ces derniers. Leur protection avait migré des mains de courtisans, témoins lugubres d’une trop longue agonie, vers celles de traitants enrichis par les guerres et de jeunes, ou moins jeunes, aristocrates qui préféraient vivre à Paris, que de se contraindre à faire leur cour à la vieille « ripopée2 ». Évoquant l’arrêt du parlement de Paris qui, le 2 septembre, avait annulé le testament de Louis XIV, rendant au Régent (1674-1723) tous ses pouvoirs, Alexandre Dumas résume parfaitement l’état d’esprit de la nation : « le duc d’Orléans, c’était l’avenir c’est-à-dire l’inconnu ; or, l’inconnu, Dieu l’a voulu ainsi pour le bonheur de l’humanité, c’est l’espérance […] l’avenir c’était la vie3 ». La passivité consternée se change en fièvre d’action, l’épouvante en audace ; on veut vivre et jouir. Tous les nerfs vibrent, toutes les têtes bouillonnent ; quelque chose est en train de naître où les énergies libérées aspirent à se dépenser. Depuis le début du XVIIIe siècle, Paris et ses environs immédiats ne sont qu’un immense chantier d’où émergent de superbes hôtels particuliers et maisons de plaisance. Les fêtes bucoliques et enchantées qui se déroulent dans leurs jardins et leurs parcs ont été narrées par la touche légère et délicate d’Antoine Watteau (1684-1721) et de ses émules.

Jean-Baptiste Santerre (1651-1717), Philippe d’Orléans, Régent du royaume, et Marie-Madeleine de La Vieuville, comtesse de Parabère, 1715. Huile sur toile, 248 x 160 cm. Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © RMN-Grand Palais (château de Versailles) / Gérard Blot

Un nouveau style impulsé par trois princes

Peu avant 1715, le duc d’Orléans avait confié à Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) les clefs du Palais Royal, avec mission d’y faire de nouvelles installations, dont l’achèvement de la galerie de Mansart. À la même époque, un autre prince, le comte de Toulouse (1678-1737), charge François-Antoine Vassé (1681-1736) d’un ouvrage d’importance égale, la galerie Dorée de son hôtel parisien. Achevées avant 1720, ces œuvres reflètent le style que l’on souhaite décrire sous le vocable de Régence.

Un troisième prince est aujourd’hui injustement oublié dans ces circonstances, le jeune duc de Bourbon (1692-1740), 7e prince de Condé, qui « aima passionnément les sciences et les arts […] Immensément riche, follement prodigue pour satisfaire ses fantaisies, épris de Chantilly plus qu’aucun de sa race, il paraît avoir fait de l’embellissement de cette maison, le but de son existence4 ». Son inventaire mobilier de 17415 témoigne à merveille de cette magnificence, qui marqua profondément ses contemporains. Les principaux appartements redécorés et remeublés à Chantilly sous la houlette de Jean Aubert (1680-1741) étaient des chefs-d’œuvre du « style Régence ». L’appartement de la Reine n’était pour le mobilier qu’une symphonie de bois sculpté et argenté et de damas jonquille relevé de cartouches, de broderies et de galons d’argent fin. Il s’agit d’une des premières décorations de cette sorte que Louis XV fait reprendre, en 1739, pour sa nouvelle chambre et son cabinet ovale à Versailles, que le roi Stanislas, son beau-père, ordonne à la même époque pour sa chambre au château de Lunéville, et qui sont acclimatées en Allemagne. Une des rares manifestations conservées du raffinement et des goûts du duc de Bourbon est la paire de chenets à chiens de Fô en porcelaine bleue et aubergine du cabinet de la Chine de l’appartement des Géorgiques, conservée aujourd’hui au château de Fontainebleau. L’auteur de ces objets en fait une répétition pour l’électeur Charles-Albert de Bavière, les métamorphosant en girandoles afin d’accompagner une pendule également conçue avec des chiens de Fô similaires6.

Chenets à décor de chiens de Fô en porcelaine bleu et aubergine de Chine, sur socles en bronze ciselé et doré, vers 1725. Livrés pour le château de Chantilly. Fontainebleau, musée national du château de Fontainebleau. © RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau) / Martine Beck-Coppola

Le triomphe de la ligne sinueuse et de l’exotisme

Les tenants du nouveau style sont les ardents propagandistes du déhanchement, de lignes sinueuses, de courbes et de contrecourbes encore sages et de cartouches cordiformes. Ils promeuvent un vocabulaire ornemental dont bien des éléments appartiennent au rêve. Ne voit-on pas les dragons et autres bêtes fantastiques ailées, inspirées de la Chine et de la mythologie classique, en rangs serrés s’envolant vers les cimaises, les lustres, les appliques, les hauts de pilastres, se plaquant sur les murs, les meubles et les montants de cheminées ? Ils y retrouvent les singes rieurs et équilibristes dont Claude III Audran (1658-1734) et Christophe Huet (1700-1759) s’évertuent à conter les pitreries. Ils s’ébattent à proximité de palmiers ou au milieu de palmes, lesquelles n’ont pu reléguer dans l’oubli les indémodables feuilles d’acanthe qui deviennent simplement plus tortueuses. Ces végétaux cohabitent, curieusement parfois, avec des branches de chêne et de laurier au naturel chargées de fruits. Des masques et des coquilles hantent les parois et, au-delà des innombrables bambins qu’il serait difficile de mettre en quarantaine, les animaux chimériques ne sont jamais loin de voluptueux torses féminins surmontés de têtes gracieuses parfois coiffées d’aigrettes, issues d’une collerette en dentelle, que l’on appelle indistinctement « espagnolettes ».

Dans les arts décoratifs, ce goût nouveau, comme toutes les modes, s’impose assez rapidement, sans toutefois balayer brutalement les œuvres inspirées par le classicisme louis-quatorzien, qu’il côtoie d’une façon naturelle. Au jour de sa retraite officielle, le 6 octobre 1715, André-Charles Boulle (1642-1732) achève quatre bras à trois branches symétriques centrés sur un très classique masque d’Apollon aux cheveux noués pour la duchesse de Berry, fille du Régent.

André-Charles Boulle, applique au masque d’Apollon (d'une paire), 1715. Bronze ciselé et doré. Paris, musée du Louvre. © musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau

Quelques mois plus tard, en 1716, pour la chambre de la duchesse de Lorraine, sœur du Régent, au château de Lunéville, son architecte Germain Boffrand (1667-1754) choisit chez le très réputé « marchand, bronzier et doreur suivant la Cour », Jean-Baptiste Sautray, une paire de bras à trois branches à « teste d’un chien serbère (sic)7 » dont nous venons d’identifier le modèle8 dans leurs répétitions qui plurent à Calouste Gulbenkian et qui ont été récemment erronément datées « vers 17259 ».

Jean-Baptiste Sautray, applique à Cerbère (d’une paire), vers 1715. Bronze ciselé et doré, 71 x 36 cm. Lisbonne, musée Calouste Gulbenkian. © photo : Catarina Gomes Ferreira

Hormis la qualité, le talent de leurs auteurs et la date de création, ces deux œuvres n’ont rien en commun. Le cartel en bronze en deux parties, œuvre commune d’Oppenord et de Boulle, créé vers 1715-1720, pour Jacques III Thuret (1669-1738), horloger du roi qui exploita en exclusivité le modèle, est tout à la fois la première pendule d’applique tout en bronze et une vision intéressante du glissement du classicisme vers le « style Régence ».

« Le cartel en bronze en deux parties, œuvre commune d’Oppenord et de Boulle, créé vers 1715-1720, pour Jacques III Thuret […] est tout à la fois la première pendule d’applique tout en bronze et une vision intéressante du glissement du classicisme vers le “style Régence”. »

André-Charles Boulle et Gilles-Marie Oppenord, mouvement de Jacques III Thuret, cartel d’applique sur socle, vers 1715-1720. Bronze ciselé et doré. Collection privée. © Adagp, Paris, 2023 / Jean-Louis Losi

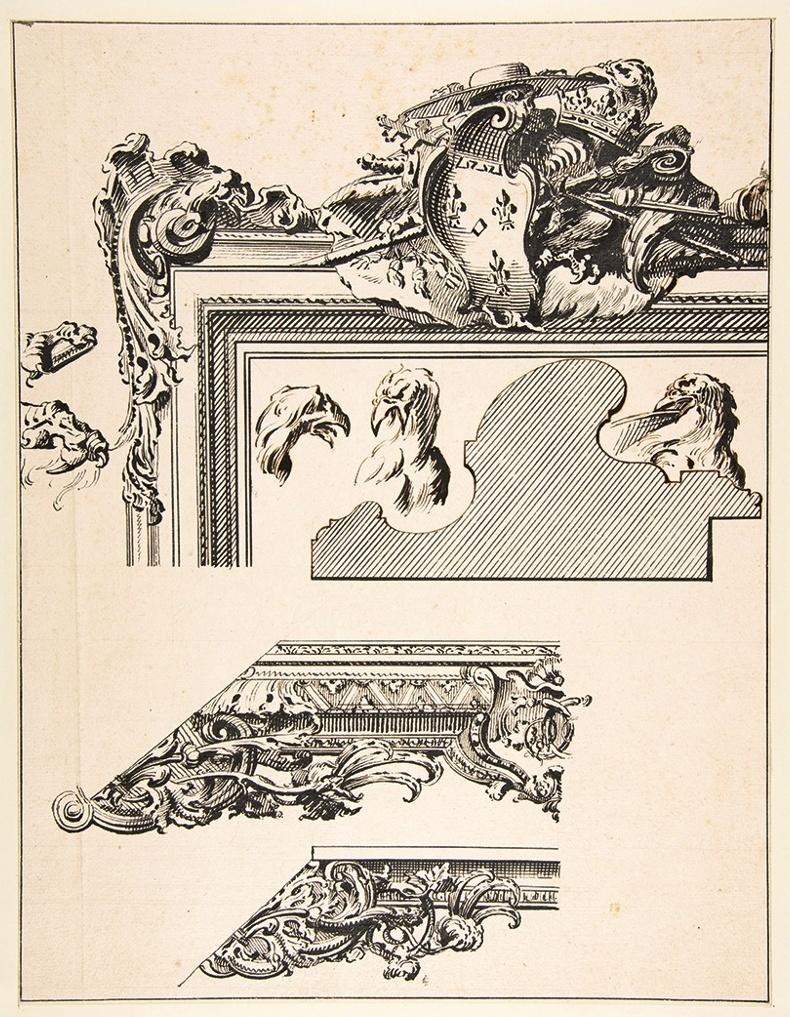

L’incroyable cadre inventé, vers 1724, par Oppenord pour le portrait de Charles de Saint-Albin (1698-1764), fils légitimé du Régent et archevêque de Cambrai, par Hyacinthe Rigaud (1659-1743), est un des rares chefs-d’œuvre survivants pour l’époque de ce type particulier d’œuvres en bois sculpté. Il pourrait presque passer pour un manifeste, même si la réalisation s’éloigne du projet initial.

Gilles-Marie Oppenord (1672-1742), dessin pour un cadre pour Charles de Saint-Albin, vers 1730-1740. Crayon, encre brune, traces de craie noire, 38,1 x 29,4 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. © courtesy of the Metropolitan Museum of Art, New York

Non pas par l’empilement savamment agencé des dignités du jeune prélat – armes de légitimé d’Orléans dans un écu particulièrement déhanché, couronne de duc et pair, crosse et chapeau archiépiscopal, croix pastorale, aigle symbolisant Cambrai, etc. – formant le fronton, mais en raison du dessin élégant des motifs d’angles et du cul-de-lampe. Ces changements sont naturellement aussi bien perceptibles dans les sièges que dans les meubles meublants.

Hyacinthe Rigaud (1659-1743), Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, 1723. Huile sur toile, 222,9 x 167,6 cm (avec cadre). Cadre d’après Gilles-Marie Oppenord, bois sculpté et doré, vers 1724. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. © courtesy of The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Le siège, vecteur d’une évolution rapide du goût

Dans le domaine du siège, ces années voient notamment la création de fauteuils larges, à l’assise basse, mais peut-être un peu trop basse pour les douairières qui tenaient salon, comme l’illustrent les différentes versions livrées par Jean-François de Troy (1679-1752) dans La lecture de Molière et dont un bel exemple venant de J. Pierpont Morgan est conservé au Metropolitan Museum of Art10 de New York. La virtuosité de la sculpture atteint parfois des sommets, comme en témoignent trois fauteuils, deux conservés au château de Versailles11 et le troisième au Metropolitan Museum of Art12. Les pieds, la ceinture, les supports d’accotoirs et les montants du dossier semblent être recouverts de végétation au naturel, tandis que les accotoirs sont ornés d’un double rang de lambrequins séparés par des joncs enrubannés. Presque partout dans les éléments feuillagés apparaît déjà une discrète asymétrie dans les motifs. Tant par la forme que par la sculpture, ces sièges appartiennent au style Régence, même si comme un certain nombre d’œuvres de cette période, ils semblent appartenir à une voie sans issue. L’évolution des sièges est particulièrement perceptible. Celui sur lequel est assis Charles de Saint-Albin, déjà relativement ancien en 1723, possède des consoles d’accotoirs droites tandis que sa partie haute est proche de celle d’un fauteuil conservé au château de Versailles. En revanche, ce dernier possède des consoles d’accotoirs galbées qui témoignent d’une évolution rapide du goût. La maturité de ce dernier peut se reconnaître dans un fauteuil conservé au J. Paul Getty Museum. Il marque un palier avant que les artistes décorateurs du bois ne cèdent aux sirènes de l’éxubérant style rocaille.

« Tant par la forme que par la sculpture, ces sièges appartiennent au style Régence, même si comme un certain nombre d’œuvres de cette période, ils semblent appartenir à une voie sans issue. »

Déclin de la marqueterie et vogue du placage uni

À partir des années 1700-1710, le goût pour la marqueterie de cuivre et de métal vit un long mais inexorable déclin, sauf dans le domaine des caisses de pendules. La marqueterie de fleurs en bois des îles est très rapidement délaissée. La mode se porte désormais sur les placages unis de bois exotiques et sur la laque, qu’elle soit originaire du Japon, de la Chine ou simplement européenne à l’imitation des précédentes, ouvrant un boulevard aux talents des frères Martin. La forme carré-long des meubles est également abandonnée, faisant place à des courbes, à des contre-courbes, à des bombages et spécifiquement pour les commodes aux formes dites en tombeau et en S. Les bureaux plats, dont le prototype avait été mis au point par Boulle avant 170313, à l’exception de leurs décors de bronze, conservent leur aspect. De nouvelles formes de meubles, encoignures et bureaux de pente, prennent place dans les demeures.

Attribué à André-Charles (II) Boulle, secrétaire de pente, vers 1725. Chêne, pin, bronze ciselé et doré. Waddesdon Manor, Aylesbury. © Photo : Waddesdon Image Library, Eost & Macdonald

« Le “style Régence” qui s’exprima exclusivement dans la peinture et les arts décoratifs ne peut être réduit à la période politique d’après laquelle il est dénommé. Cette classification est malheureuse dans la mesure où elle réduit mentalement des élans créateurs à quelques années de floraison. »

Les métamorphoses de la commode

C’est sans doute la commode qui subit le plus de variations au cours de la décennie 1715-1725, tant dans son décor, que dans son arrangement. En 1708, Boulle avait en quelque sorte fixé le type de celle haute sur pattes à deux rangs de tiroirs, avec les commodes à chutes à sphinges, destinées à Louis XIV14. Ce type est définitivement établi avec celle en marqueterie d’écaille et de métal, livrée par BVRB Ier, avant 1719, au président Louis-Charles de Machault et ses répétitions du Toledo Museum of Arts et de Longleat House15. De son côté Alexandre-Jean Oppenord avait établi le modèle de la commode en tombeau16, qui devait notoirement évoluer, comme le montre celle en placage d’amarante et de bois de violette par Étienne Doirat du J. Paul Getty Museum, dont la façade principale est, pour sa partie inférieure, travaillée en trapèze. De fait, cette forme à trois rangs de tiroirs autorise toutes les audaces dans la sinuosité des faces apparentes. On assiste à l’introduction de portes sur le côté et à l’organisation du décor de bronze autour d’un cartouche central. Ce dernier arrangement devait perdurer durant plusieurs décennies. Paradoxalement, les formes de la production de série des années 1730-1750 apparaissent comme sages, tandis que les créations les plus exubérantes semblent relever d’un « style Régence prolongé ». Il en va ainsi de la superbe commode réalisée par Charles Cressent pour l’électeur Charles-Albert de Bavière, vers 1733, où les jeunes femmes ornant les angles auraient pu être substituées aux amours tenant des girandoles conçus par Vassé pour la cheminée de la galerie Dorée de l’hôtel de Toulouse ou par Oppenord pour celle de la galerie du Palais Royal déjà citées.

Sphinges, Égyptiennes et espagnolettes

Les décors de bronze furent particulièrement variés dans tous leurs éléments, chutes, sabots, mains de tiroirs et culs-de-lampe. Les angles se parèrent volontiers de têtes féminines, suivant une mode initiée par Boulle. Les créations de ce dernier, des têtes de sphinges de 1708 aux Égyptiennes de 172317, en passant par les différents modèles composés pour ses bureaux, sont hiératiques. Il en va de même des têtes de Victoire, inventées par BVRB Ier pour le bureau de l’Électeur de Bavière18 et qu’il remploya à diverses reprises19. À côté de ces dernières, triomphent les « espagnolettes » que nous avons déjà mentionnées. Ces bustes, réduits parfois uniquement aux têtes, ont tous un aspect naturel qui s’assimile à des bergères ou à des continents. Cressent et Doirat en firent grand cas. En guise de conclusion, nous voyons que le « style Régence » qui s’exprima exclusivement dans la peinture et les arts décoratifs ne peut être réduit à la période politique d’après laquelle il est dénommé. Cette classification est malheureuse dans la mesure où elle réduit mentalement des élans créateurs à quelques années de floraison, alors que ce style éclot à Paris et s’égrène même à Versailles avant la mort du grand roi et que son épanouissement franchit allègrement la marque fournie par la disparition du duc d’Orléans et le retour de la Cour dans le berceau de la monarchie absolue.

Charles Cressent, commode, vers 1733. Munich, Bayerische Verwaltung der staatlichen Sclösser, Gärten und Seen. © DR

Notes

1 En parfait courtisan, François Girardon (1628-1715) mourut le 1er septembre 1715, le même jour que son très auguste maître dont il avait tant reproduit les traits. Alexandre-Jean Oppenord (1639-1715), éminent ébéniste dont le corpus des œuvres a récemment pris de l’embonpoint, s’était éteint le 16 avril précédent. Ces événements, tout autant que son âge, incitent sans doute André-Charles Boulle (1643-1732) à se retirer au profit de ses fils ; ce qui fut officialisé le 6 octobre de la même année.

2 Qualificatif dont la princesse Palatine, mère du Régent, affublait Mme de Maintenon.

3 Alexandre Dumas, Chroniques de la Régence, Paris, Vuibert, 2013, p. 59.

4 Gustave Macon, Les Arts dans la Maison de Condé, Paris, 1903, p. 66.

5 ANF, MC/XCII/504, commencé le 17 février 1741.

6 Brigitte Langer, Pracht und Zeremoniell. Die möbel der Residenz München, Munich, Hirmer, 2002, n° 51, p. 207.

7 Franz Thierry, Roze Francine, Véron-Denise Danièle, Éclat et scintillement. Lumière sur le décor de la chambre de la duchesse à Lunéville, Ars-sur-Moselle, Serge Domini éditeur, 2014.

8 Jean-Dominique Augarde, « André-Charles Boulle, Charles Cressent, Étienne Doirat et les autres », in La Régence à Paris (1715-1723), l’Aube des Lumières, exposition musée Carnavalet, Paris, 2023, pp. 132-135. En outre, monsieur Christian Baulez a bien voulu nous indiquer que le modèle figurait dans l’inventaire après décès de l’artiste.

9 Yves Carlier, Le style Louis XV, Paris, In Fine éditions d’Art, 2023.

10 Inv. 07.225.123.

11 Pierre Arizzoli-Clémentel, Le Mobilier de Versailles XVII e et XVIII e siècles, Tome 2, Dijon, éditions Faton, 2002, n° 59, pp. 178 et 179.

12 Dans la notice relative à ce siège écrite en 2006, Wolfram Koeppe le date de la période 1690-1710, ce qui est extrêmement large. Un de ses arguments est qu’un siège identique a été présenté en 1837 comme ayant servi de trône au roi Stanislas, et que ce dernier n’aurait été meublé qu’avec du mobilier démodé et réformé du Garde-Meuble de la Couronne de France, ce qui est historiquement faux. La date vers 1710 est acceptable, celle de 1690 ne l’est pas, l’entredeux non plus.

13Jean Nérée Ronfort, André-Charles Boulle (1642-1732). Un nouveau style pour l’Europe, Paris, Somogy, 2009.

14 Inv. V 901-902.

15 Jean-Dominique Augarde, Jean Nérée Ronfort, « Le maître du Bureau de l’électeur, Bernard Ier Van Risamburgh », L’Estampille – L’Objet d’art, nº 243, janvier 1991, pp. 42-75.

16 Wallace Collection F 405.

17 Jean Nérée Ronfort, op. cit., note 13.

18Jean-Dominique Augarde, Jean Nérée Ronfort, op. cit., note 15.

19 Ibid.