La promenade du bibliophile : Honoré d’Urfé, L’Astrée et le château de la Bâtie d’Urfé

Vue aérienne du château de la Bâtie d’Urfé. © Département de la Loire/Château de la Batie d’Urfé.

Premier roman-fleuve de la littérature européenne avec ses cinq parties et ses 5 400 pages, L’Astrée d’Honoré d’Urfé a connu en son temps un succès monumental, au point d’être traduit en de nombreuses langues et de constituer la référence culturelle de plusieurs générations. Mais avant de connaître ce succès plurinational, L’Astrée est avant tout une œuvre profondément locale, c’est-à-dire ancrée dans les paysages du Forez qui l’ont vu naître. Ceux-ci existent encore, et le bibliophile, si tant est qu’il aime randonner, peut toujours s’y promener.

« Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du costé du soleil couchant, il y a un pays nommé Forests, qui en sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules, car estant divisé en plaines et en montaignes, les unes et les autres sont si fertiles, et situées en un air si temperé, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur. [L’un des plus beaux ruisseaux en] est Lignon, qui vagabond en son cours, aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par ceste plaine depuis les hautes montaignes de Cervieres et de Chalmasel, jusques à Feurs, où Loire le recevant, et luy faisant perdre son nom propre, l’emporte pour tribut à l’Océan. »

Les berges du Lignon à proximité de la Bâtie d’Urfé. © Loireforez

Lignée de seigneurs foréziens

Cadre de l’intrigue, voire protagoniste à part entière, les rives du Lignon sont également la terre ancestrale de l’auteur prolifique. Né en 1567, Honoré d’Urfé est le neuvième enfant d’une fratrie de treize. Il est issu d’une lignée de seigneurs foréziens, régulièrement baillis et lieutenants généraux de la région. Au XVe siècle, son ancêtre Pierre II d’Urfé délaisse peu à peu le château fort médiéval des Cornes d’Urfé à Champoly, pour s’installer plus bas dans la plaine, à Saint-Étienne-le-Molard, dans une ancienne grange monastique qu’il transforme en maison forte. Revenu des guerres d’Italie, son fils Claude d’Urfé, qui n’est autre que le grand-père d’Honoré, en fait alors une demeure de plaisance luxueuse, joyau architectural au fait des innovations du style Renaissance : le château de la Bâtie d’Urfé. Le château est aujourd’hui ouvert toute l’année à la visite, et le bibliophile amateur d’art peut toujours y admirer ce qui fait la célébrité de l’édifice : la grotte ornementale artificielle entièrement décorée de coquillages et de sable de couleur.

Il est aisé d’imaginer l’émerveillement du petit Honoré, enfant, devant un tel décor féerique. Aussi lui consacre-t-il une des nombreuses ekphrasis de son roman : sous sa plume, la grotte rocaille imaginée pour son grand-père devient la grotte de Damon et Fortune dans le palais d’Izoure.

« L’entrée estoit fort haute, et spacieuse ; aux deux costez, au lieu de pilliers, estoient deux termes qui sur leur teste soustenoient les bouts de la voûte du portail. L’un figuroit Pan, et l’autre Syringue, qui estoient fort industrieusement revestus de petites pierres de diverses couleurs. Les cheveux, les sourcils, les moustaches, la barbe et les deux cornes de Pan estoient de coquille de mer, si proprement mises que le ciment n’y paroissoit point. »

Un roman fleuve

Pétri de l’extrême raffinement humaniste qui régnait alors à la Bâtie d’Urfé, malgré le contexte troublé des guerres de Religion, Honoré d’Urfé imagine un roman-fleuve hors du commun. Inspiré très probablement par son coup de foudre à 16 ans pour Diane, l’épouse de son frère aîné Anne, seigneur de la Bâtie, il explore les méandres de l’âme humaine et notamment du sentiment amoureux. Les amours contrariées d’Astrée et Céladon, ponctuées de multiples péripéties et rebondissements, restent légendaires. En choisissant pour protagonistes des bergers et bergères de la Gaule du Ve siècle, en particulier Astrée et Céladon, il confère à son œuvre un caractère pastoral universel et onirique, décorrélé de notions historiques précises. Les lieux, en revanche, reflètent assez nettement les alentours de son château familial et les paysages foréziens typiques. Du jardin à l’italienne, Honoré d’Urfé reprend par exemple la Fontaine d’amour, qu’il dit érigée par le druide Adamas en souvenir de Céladon.

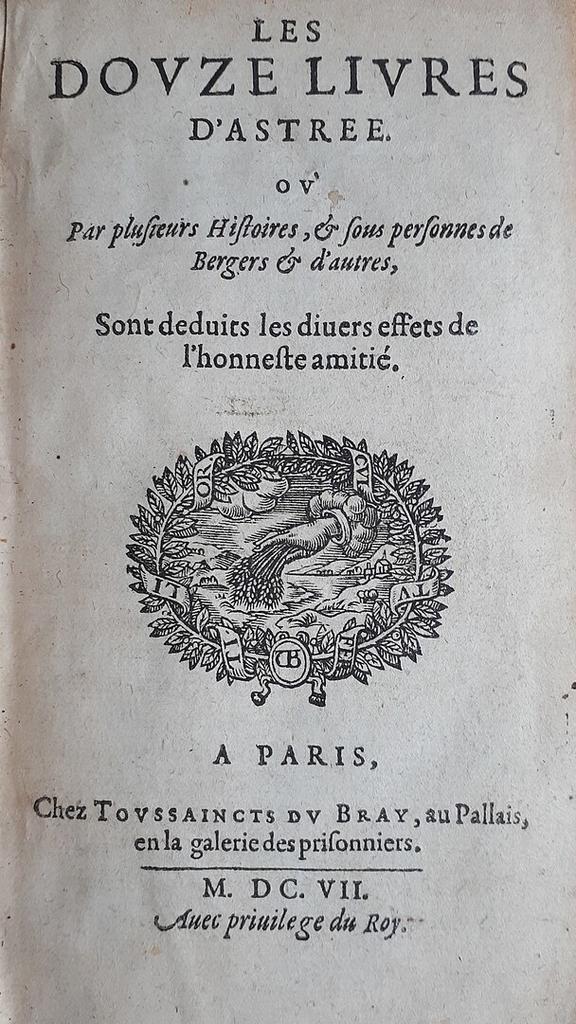

Page de titre de l’édition originale du premier volume de L’Astrée, 1607. © D.R.

Quatre randonnées

Dans la campagne environnante, les rives du Lignon n’ayant pas été modifiées depuis le XVIe siècle, quatre parcours de randonnée sur les traces de L’Astrée ont été mis en place : le chemin de Céladon, le chemin d’Amasis, le chemin de Bélizar et le chemin de Cléontine. Chacun matérialise, par des bornes portant des citations, les lieux d’inspiration des décors fantasmés du roman. Un brin d’imagination et de poésie suffira au randonneur pour retrouver, à travers les localités réelles, le décor littéraire : le château de Goutelas devenu sous la plume d’Honoré la demeure du druide Adamas, le château Sainte-Anne de Marcilly-le-Châtel évoquant la forteresse d’Amasis et, plus généralement, la plaine forézienne transformée en Arcadie.

Le sphinx, gardien du domaine. © Département de la Loire/Château de la Batie d’Urfé.

Le chemin de Céladon

Le plus emprunté de ces quatre itinéraires est le chemin de Céladon, qui trouve son point de départ au château de la Bâtie. Il traverse ensuite un pré pour conduire au bord du Lignon ; ce décor bucolique bien réel est le même qui, dans le roman, accueille les rendez-vous clandestins d’Astrée et de Céladon et leurs billets doux dissimulés au creux des troncs. Les flots de la rivière évoquent quant à eux ce jour terrible où, rejeté soudainement par Astrée, Céladon se jette de désespoir dans les flots.

« Céladon […] fut emporté de l’eau avec tant de furie, que de luy mesme il alla donner sur le sec, fort loing, de l’autre costé de la rivière, entre quelques petits arbres, mais avec fort peu de signe de vie. […] Et lors qu’il estoit entre la mort et la vie, il arriva sur le mesme lieu trois belles Nymphes, dont les cheveux espars alloient ondoyans sur les espaules. »

La grotte ornementale artificielle entièrement décorée de coquillages et de sable de couleur. © Département de la Loire/Château de la Batie d’Urfé.

Un chant d’amour à la terre ancestrale

Après ce passage du « saut de Céladon », plus en contrebas, a été mis en scène le « vain tombeau » érigé par Astrée à son amant qu’elle croit mort. Par opposition aux autres bornes, cette stèle arbore une forme rectangulaire et révèle des vers de Virgile ; elle évoque, par la même occasion, le tombeau de l’écrivain, mort en 1625, dont la localisation demeure inconnue.

Ainsi, rares sont les paysages qui restent de nos jours autant imprégnés d’un souvenir littéraire. Immense roman-fleuve et monument incontournable de la littérature, L’Astrée est avant tout un chant d’amour à la terre ancestrale de son auteur, amoureux des paysages et du caractère idyllique de sa région forézienne.

« Qu’on ne parle plus de malheurs,

Que les pleurs

Cessent de ternir vos visages,

Puisqu’il est fatal qu’à son tour

Lignon marie en ses rivages

Les douceurs de la paix

Aux charmes de l’amour. »

Château de la Bâtie d’Urfé, 1061, route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard. Site classé monument historique et maison des illustres. Accès au château uniquement en visite guidée (tous les jours sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h), accès libre aux jardins et à la salle du sphinx, mêmes jours et horaires. Tél. : 04 77 92 54 68. www.batiedurfe.fr