Les rivages des Syrtes de Yannick Lintz

Époque Angkorienne, style du Bayon, fin XIIe - début XIIIe siècle. Grès, 42 x 25 x 31 cm. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado

Le frémissement a commencé l’été dernier sur le rooftop nouvellement aménagé du musée Guimet, avec une musique à troubler la méditation des Bouddhas du rez-de-chaussée. Yannick Lintz fêtera bientôt son premier anniversaire à la tête du musée national des arts asiatiques, le dernier rivage lointain sur lequel elle a accosté. Pour L’Objet d’Art, elle revient sur son parcours atypique et présente sa vision d’un nouveau musée Guimet.

Propos recueillis par Jeanne Faton

Vous êtes une personnalité atypique du monde des musées. Comment une petite fille née au début des années 1960 à Haguenau, en Alsace, devient-elle agrégée de Lettres classiques, avant de franchir la frontière des musées ?

Étant alsacienne, frontalière, j’ai d’abord été dialectophone. Je parlais l’alsacien, l’allemand, mais pas le français, que je n’ai appris qu’à mon entrée à l’école, à l’âge de 6 ans. J’étais bonne élève, même s’il m’a fallu faire de gros efforts en langue française. Dans ce que je considère comme une victoire personnelle dans mon parcours linguistique, j’ai été admise à l’agrégation de Lettres classiques. Mais encore aujourd’hui, quand je suis très fatiguée, mon mari le repère, car je retrouve mes mots alsaciens.

Pourquoi alors êtes-vous allée ensuite dans le monde des musées ?

Mon rêve à 20 ans était vraiment d’enseigner. Je donnais des petits cours à des collégiens, ma mère travaillait dans une école où nous habitions – et la transmission, c’était mon univers. Mes professeurs me conseillaient cependant d’aller vers la culture, car, disaient-ils, elle était beaucoup plus porteuse que l’enseignement. À cette époque j’étais passionnée par le théâtre, plus que par les musées – la personnalité de Jean-Pierre Vincent dominait le Théâtre national de Strasbourg – et je me rêvais en dramaturge. Mais il fallait que je travaille ; dans les musées il y avait des concours qui assuraient un emploi, alors que le monde du théâtre était aléatoire. Et un jour j’ai eu un déclic – je me suis dit que plutôt que de rester dans une salle de cours avec des seaux d’eau et des plafonds qui fuyaient (c’est vrai, je l’ai vécu), autant aller dans un musée et être entourée d’objets qui ne soient pas des objets du quotidien, des objets qui dégagent une âme. J’ai commencé à préparer le concours de conservateur de musée, tout en étant en poste à Dieppe dans l’Éducation nationale. Mon parcours a alors été un peu schizophrénique pendant quelques années…

Biographie express

1964 Naissance à Haguenau, en Alsace.

1987 Agrégation de Lettres classiques.

1991 Conservatrice au musée d’Art et d’Histoire de Genève.

1992 Directrice du musée des Beaux-Arts d’Agen.

2000 Cabinet du ministre de l’Éducation nationale.

2003 Cheffe du service des dépôts antiques au Louvre.

2013 Directrice du département des arts de l’Islam au Louvre.

Depuis le 1er novembre 2022 Présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet.

Yannick Lintz, sur le rooftop du musée Guimet, lors de l’inauguration le 6 juillet dernier. © Photo JF

Cette passion du théâtre vous accompagne-t-elle toujours ?

Oui, je me rêve toujours en dramaturge. J’adore la musique, l’opéra. J’ai eu le bonheur d’aller au festival d’Aix-en-Provence cet été. Mais je me rends compte que je choisis d’abord les spectacles en fonction du metteur en scène, avant même le chef d’orchestre et les chanteurs.

Vous commencez votre carrière de conservateur au musée d’Art et d’Histoire de Genève, puis à celui des Beaux-Arts d’Agen. En 2000 – vous avez 36 ans – Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, vous demande d’être sa conseillère pour les musées et le patrimoine. Vous vous occupez d’éducation artistique et culturelle jusqu’en 2003, date à laquelle vous intégrez le Louvre. Vous avez tout de suite dit oui à Jack Lang. Pourquoi ?

J’ai accepté pour deux raisons – mais pouvait-on alors dire non à Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale ? –, la première étant mon histoire personnelle et mon goût pour les musées que je dois, comme beaucoup de personnes, à un professeur qui me les a fait découvrir. La seconde est que je crois beaucoup à leur mission éducative. Lors de la discussion d’embauche, Jack Lang m’a demandé : « Vous seriez nommée demain, que feriez-vous ? ». Je ne pensais pas avoir le poste, il avait déjà une dizaine de conseillers dans différents domaines, le cirque, la danse, etc., qui appartenaient tous à la vieille garde de la rue de Valois des années 1980, au temps de son premier ministère à la Culture, une époque que je n’avais pas connue. Je lui ai donc répondu très sincèrement en lui expliquant, d’abord, que pour un tel poste, c’était une chance d’être au ministère de l’Éducation nationale plutôt qu’à la Culture, car à l’Éducation nationale, avec un système assez centralisé, il est plus facile de mettre en œuvre des orientations dans un ministère déconcentré. Mais j’ai ajouté qu’il ne fallait surtout pas que le rôle de l’État soit d’inventer un énième dispositif de plus auprès des professeurs ; il y avait déjà beaucoup d’initiatives, la créativité était sur le terrain, il suffisait de l’aider financièrement. Ce qu’il manquait, c’était un cadrage intellectuel : que voulait-on apprendre aux enfants du primaire, aux collégiens et aux lycéens ? Que voulait-on leur transmettre de l’art et de la culture à travers les musées, les monuments, l’archéologie, bref tout le patrimoine dont j’aurais été en charge ? Et comment, puisqu’on parlait d’éducation artistique, mesurer leur progression de la maternelle au bac ? C’étaient ces questions que l’État devait se poser pour inventer ce cadrage intellectuel et laisser ensuite les modalités pratiques se faire. Jack Lang a été enthousiaste et m’a dit « Vous commencez demain ! ».

« La culture doit être une récréation, c’est peut-être comme cela qu’il faut y sensibiliser aujourd’hui les enfants. »

Vase meiping, Dynastie des Yuan (1279-1368), milieu du XIVe siècle. Porcelaine avec décor au bleu de cobalt, H. 33,6 cm. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

Avec le recul et votre double expérience, comment définiriez-vous la singularité de l’école par rapport aux musées, de plus en plus sollicités pour pallier certaines carences de l’Éducation nationale, et quels conseils donneriez-vous aujourd’hui au jeune Gabriel Attal ?

Je suis toujours profondément convaincue du rôle éducatif des musées ; j’ai enseigné leur histoire pendant quinze ans : dès leur origine, dès le XIXe siècle, dès qu’ils cessent d’être la collection privée d’un amateur, ils deviennent des musées éducatifs – c’est leur mission intrinsèque. La chance de l’Éducation nationale, c’est d’avoir tout un réseau de relais pédagogiques – quand j’avais ce poste de conseiller, j’ai fait beaucoup de terrain, je pourrais passer un concours de la SNCF, car je connais tous les nœuds ferroviaires ! Aujourd’hui, je n’aurais évidemment pas la recette magique. Un ministre met en place une dynamique, son successeur une autre… et l’école doit faire face actuellement à tellement d’enjeux différents – du port de l’abaya aux préoccupations écologiques – qu’il faut déployer toujours plus d’énergie pour mener une politique ambitieuse d’éducation artistique. Il me semble toutefois qu’en vingt ans, il y a eu des progrès, on a créé un haut conseil en la matière, les écoles viennent globalement plus au musée… Si Lionel Jospin avait été élu à la présidence de la République en 2002, l’agrégation d’histoire de l’art, dont l’idée avait germé dès les années 1960 avec Edgar Faure, aurait été créée, nous serions allés au bout de notre programme, mais je ne suis plus sûre qu’aujourd’hui elle serait adaptée à une éducation artistique à l’école. L’héritage de Jack Lang montre aussi qu’il ne faut pas forcément faire de grandes réformes ; une idée toute simple, mais géniale, suffit, comme l’a prouvé la Fête de la musique. Quand Roselyne Bachelot était ministre de la Culture, je lui avais suggéré de décréter un quart d’heure de culture, tous les jours, dans toutes les écoles de France, à l’arrivée des enfants. Ce quart d’heure aurait pu être un morceau de musique, un poème, de l’art culinaire, une œuvre d’art… Elle m’a répondu que c’était très intéressant, mais ce n’est pas allé plus loin. Je crois toujours beaucoup à cette idée : nous savons tous, nous qui travaillons dans le monde de la culture, à quel point cela nous sort de la vie quotidienne. Faire commencer à un enfant sa journée par un quart d’heure sans enjeu de compétition ou d’évaluation, lui faire découvrir un monde extraordinaire, hors de son quotidien, ce ne serait pourtant pas si compliqué ! La culture doit être une récréation, c’est peut-être comme cela qu’il faut y sensibiliser aujourd’hui les enfants.

Vous êtes aussi docteur en histoire. Vous avez travaillé sur la civilisation perse achéménide. Est-ce là que commence votre lien avec l’Orient ?

Ce lien a commencé dès mon parcours de Lettres, avec les Grecs anciens dont les ennemis étaient les Perses. Puis j’ai travaillé sur le regard que portaient les Grecs sur les Perses. En bonne frontalière des bords du Rhin, je m’étais toujours dit qu’un jour, je passerais de l’autre côté. C’était seulement un rêve, il y avait les concours, je travaillais, et puis, juste avant d’entrer au Louvre, la question s’est posée : est-ce que je m’inscris en thèse ? J’avais 30 ans. Mon directeur, Pierre Briant, professeur au collège de France, m’a dit « cela fait trente ans que j’attends quelqu’un comme vous – vous allez réussir à rentrer dans les musées turcs où personne n’a jamais pu aller, car vous êtes conservatrice ». J’ai étudié les objets perses avant l’époque d’Alexandre le Grand, en particulier l’orfèvrerie, et pendant six ans j’ai sillonné la Turquie et l’Iran.

« Comment dans le monde d’aujourd’hui exploiter cet espace du musée Guimet qui a conservé cette dimension spirituelle, mais que l’Occident a aussi instrumentalisée en se l’appropriant avec des images différentes ? »

Comment êtes-vous passée des arts de l’Islam au musée des arts asiatiques ? Il y a un chevauchement géographique, en Asie centrale notamment, mais ne restent-ils pas tout de même deux pans bien séparés ?

C’est un passage assez facile, car les arts de l’Islam et les arts asiatiques font justement partie de ce vaste ensemble qu’on appelle l’Orient. Par ma thèse et mon travail de chercheur, je suis spécialiste de l’art iranien qui ne rentre pas dans le périmètre géographique du musée Guimet. Toutefois, Alexandre le Grand est bien allé jusqu’en Perse, et les frontières de cet empire intègrent d’un point vue culturel l’Asie centrale et l’Inde – qui me sont donc familières. C’est bien évidemment différent pour la Chine et le Japon, qui sont des contrées où je me sens beaucoup plus ignorante et dépaysée. Mais je n’arrive pas au musée en tant que conservatrice ou directrice des collections – mais comme présidente du musée. C’est un poste politique – j’aime l’expression « femme politique » – et c’est en ce sens que j’y ai postulé. Il faut pouvoir avoir une vision critique face à un sujet d’exposition ou sentir les points forts et faibles des collections. J’ai une chance folle d’avoir à mes côtés des conservateurs spécialistes qui m’ont aidée à acquérir très vite une vision globale de ces cultures et civilisations d’Asie.

« Je n’arrive pas au musée en tant que conservatrice mais comme présidente du musée. C’est un poste politique, j’aime l’expression “femme politique”. »

Justement, lorsqu’on est non spécialiste, on a souvent plus de recul. Quel regard portez-vous sur le musée, presque un an après votre arrivée à la présidence ?

Mon intuition première est confirmée : le musée Guimet est plein d’atouts. Celui des collections, d’abord, les plus grandes d’Europe sur les civilisations asiatiques. L’atout humain ensuite, que je ne citerais pas pour tous les musées par lesquels je suis passée, avec une belle équipe et de belles personnes – porteuses pour moi d’énergie et c’est important quand on veut développer des projets. Enfin, le dernier atout du musée, ce sont ses bâtiments : il y a trois lieux, le vaisseau amiral, place Iéna ; l’hôtel d’Heidelbach, dont le jardin est inexploité et les collections du mobilier impérial chinois à son premier étage, totalement méconnues ; le musée d’Ennery, autre musée national, témoin extraordinaire du goût pour l’Extrême-Orient à la fin du XIXe siècle. Ces trois bâtiments constituent un vrai défi : il faut leur attribuer à chacun des fonctions propres, un projet spécifique. Celui du musée d’Ennery a bien avancé et devrait être rendu public en mai ou juin prochain.

Joueuse de polo, Chine du Nord, dynastie Tang (618-907), vers 750. Terre cuite rouge engobée et peinte. © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Roger Asselberghs

Qu’en est-il du vaisseau amiral, justement, qui avait fait l’objet d’une vaste campagne de rénovation il y a 25 ans ?

Avant de postuler au poste de présidente, je suis allée demander conseil à Jack Lang. Sa réponse a été : « c’est un musée fabuleux, mais tellement figé dans le temps qu’on ne voit pas comment le détricoter ». C’est le paradoxe de l’image de Guimet ; les collectionneurs trentenaires d’art asiatique l’adorent, mais le trouvent « old fashion ». C’est l’antithèse du Louvre, où l’on fait trois heures de queue et se bagarre pour voir un tableau. La première interrogation est donc de savoir comment faire parler ce musée à un public autre qu’un public d’amateurs déjà conquis, comment modifier un parcours compliqué et déjà contraint ? C’est une mission qui ne me paraît pas impossible – peut-être parce que j’ai justement appris aux côtés de Jack Lang, et avant, avec la première adjointe à la culture d’Agen, Marie Françoise Poncet, une grande dame qui avait une vraie vision culturelle, l’anti-académisme. Il ne faut pas suivre les recettes existantes, mais toujours en chercher d’autres. Il me semble vital pour Guimet de changer tout d’abord le regard sur le musée par la programmation et la communication. Sophie Makariou a fait aménager avant moi toutes ces terrasses – elles sont merveilleuses, il faut les faire connaître : on visite une salle, on va sur les terrasses… Pour moi, c’est ça aussi un musée. Il faut également amener le présent dans le musée, avec un vrai discours sur l’art contemporain, domaine où l’Asie est tout de même ultra créative.

« Il ne faut pas que le musée Guimet soit seulement un musée d’art asiatique, mais aussi un musée de civilisations qui garde ses valeurs spirituelles. »

Outre la programmation, quels sont vos projets pour améliorer le parcours dans les salles ?

Ce sont des projets à deux vitesses. Les améliorations immédiates, que le public découvrira j’espère à l’automne 2024, ne modifieront pas le parcours, mais le rendront beaucoup plus accessible : un plan guide avec un code couleur géographique pour l’ensemble du musée ; une signalétique très claire dans chaque salle, indiquant les trois ou quatre œuvres majeures, une carte géographique pour se situer à nouveau et une chronologie comparée incluant les civilisations autres qu’asiatiques. Il y aura aussi un dispositif multimédia pour contextualiser les œuvres, beaucoup proviennent de monastères ou de monuments connus. Les améliorations à plus long terme comportent des travaux d’extension, en étudiant la possibilité de créer à chaque niveau un plateau plein, sans vide en leur centre. Les premières réunions en ce sens ont déjà commencé avec l’Oppic (Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture) et je saurai en mai-juin prochain quel scénario pourra être déployé et à quel coût, pour trouver ensuite un financement.

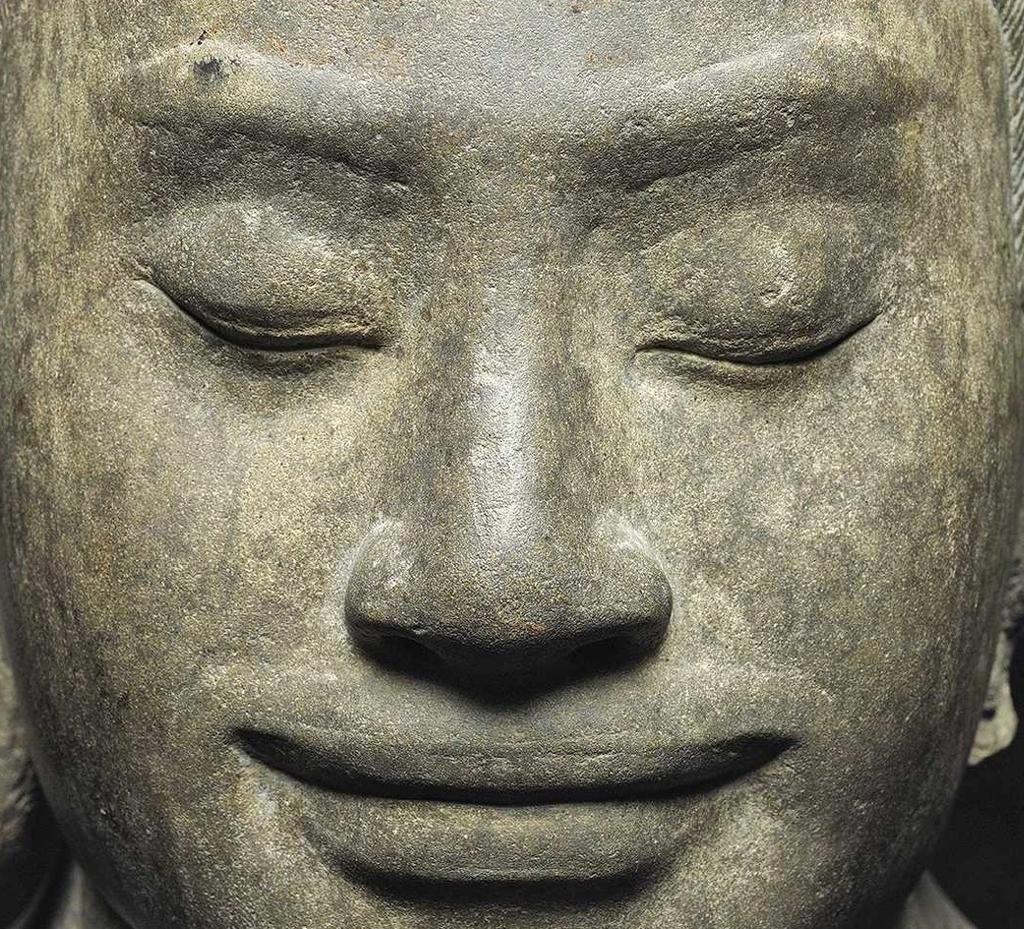

Le sourire de Jayavarman VII

Jayavarman VII fut l’un des plus prestigieux rois khmers. Roi bâtisseur et conquérant, il réunifia l’Empire khmer qu’il porta à son apogée. Il adopta le bouddhisme mahâyâna comme religion d’État. Ce portrait où se dessine le fameux « sourire d’Angkor », empreint d’une extraordinaire sérénité, illustre le style à la fois expressif et subtil qui s’épanouit sous son règne.

Époque Angkorienne, style du Bayon, fin XIIe – début XIIIe siècle. Grès, 42 x 25 x 31 cm. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado

Les civilisations bouddhiques sont très éloignées pour nous Occidentaux, plus que celle de l’Islam par exemple. Comment, par-delà les améliorations techniques, les rendre accessibles au public et que peuvent-elle apporter au visiteur occidental ?

Ce sont de très bonnes questions, que je me pose aussi. Venant des arts de l’Islam, il me semble que comprendre une page calligraphiée du Coran est tout aussi difficile pour le visiteur moyen. Mais il a tellement entendu parler de l’Islam que même sans connaître, il lui est plus familier. Le bouddhisme, j’en parlais encore avec une collègue américaine, c’est beaucoup plus compliqué. Dans les galeries du rez-de-chaussée de la Chine bouddhique, je ne sais pas ce que les visiteurs comprennent. Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit de collections d’œuvres religieuses, qui génèrent une pratique rituelle. Or il y a une attirance en Occident pour les philosophies asiatiques, la méditation, la « zénitude », comme l’a montré l’exposition sur les médecines d’Asie. Comment dans le monde d’aujourd’hui exploiter cet espace du musée Guimet qui a conservé cette dimension spirituelle, mais que l’Occident a aussi instrumentalisée en se l’appropriant avec des images différentes ? Je crois que la réponse est la contextualisation, car les visiteurs ne se rendent pas bien compte de ce que veut dire la dévotion au Bouddha ou à une divinité du bouddhisme tantrique de nos collections himalayennes. La spiritualité dans ces pays, ce n’est pas silencieux, je suis allée en Inde cet été et j’ai pu m’en rendre compte ! Il ne faut pas que le musée Guimet soit seulement un musée d’art asiatique, mais aussi un musée de civilisations qui garde ses valeurs spirituelles.

Le musée Guimet en quelques dates

1876 Émile Guimet expose à Lyon ses vastes collections asiatiques.

1889 Inauguration place léna du musée spécialement construit par Charles Terrier.

1908 Inauguration du musée d’Ennery.

1991 Rénovation de l’hôtel d’Heidelbach.

1995 Rénovation du musée Guimet sous la direction des architectes Henri et Bruno Gaudin.

Vue extérieure du musée Guimet. © photo David Giancatarina

Musée national des arts asiatiques – Guimet, 6 place d’Iéna, 75116 Paris. Tél. 01 56 52 54 33. www.guimet.fr