Eugène Boudin, précurseur de l’impressionnisme (1/12). Le musée Marmottan Monet accueille le « roi des ciels »

Eugène Boudin, Le Havre, l’avant-port, 1885. Huile sur toile, 41,5 x 55,5 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Depuis une quinzaine d’années, Yann Guyonvarc’h collectionne avec passion et méthode la peinture d’Eugène Boudin après être tombé amoureux d’une vue de Deauville de l’artiste. Les 200 œuvres qu’il a réunies, avec pour projet de les présenter à terme dans le cadre d’une fondation, suivent toute la carrière du peintre des premiers paysages normands aux tardives marines peintes en 1895 à Venise. 80 d’entre elles sont accueillies ce printemps au musée Marmottan Monet, près des toiles du plus célèbre élève du peintre de Honfleur. Laurent Manœuvre, éminent historien d’Eugène Boudin qui assure le commissariat de l’exposition, évoque les singularités de cette collection et éclaire, à travers elles, la vie et la quête obstinée du « roi des ciels ».

Propos recueillis par Armelle Fayol

Boudin a laissé des journaux, des notes autobiographiques et une abondante correspondance. Vous qui fréquentez le peintre depuis plusieurs décennies, pouvez-vous nous en esquisser un rapide portrait ?

Je dirais que c’est un homme à la fois modeste et obstiné. Il s’est donné comme ambition de transcrire l’atmosphère du bord de mer et s’y est tenu en dépit des critiques et des difficultés. Par ailleurs il refusera toujours de tricher face au motif ; cette honnêteté est au fondement de sa peinture. Il veut peindre telle qu’il la voit l’intense lumière du bord de mer, tout empreinte de sel et qui dissout les formes presque entièrement, soulignant du même coup les taches de couleur – une approche dans laquelle Raoul Dufy s’inscrira par la suite.

« Un tableau de Boudin est toujours construit et témoigne toujours d’un métier prodigieux. »

Lorsqu’il se rend dans le Midi à la fin de sa vie, il découvre une lumière encore plus vive, « à jeter au feu palette et pinceaux », écrit-il à Durand-Ruel. À la différence de Monet, qui, dans le Midi, recourt à des couleurs plus intenses, Boudin reste fidèle à sa palette. Cette obstination est l’un des traits les plus saillants de sa personnalité. Pour le reste, sa correspondance témoigne d’un certain humour, d’un recul par rapport à lui-même. Boudin est aussi quelqu’un de très sociable. Il évolue dans un milieu modeste. La fille d’Amand Gautier, un peintre dont Boudin était proche, évoque l’atmosphère simple et chaleureuse qui régnait chez les Boudin. Je me permets de préciser que nous publions avec L’Atelier contemporain un ouvrage de correspondances de Boudin couvrant les années 1861-1898. Les lettres échangées avec son ami Ferdinand Martin en forment le noyau, complété par un large choix de lettres échangées avec les grandes figures de la vie artistique du temps. Cet ensemble dessine en creux un portrait sensible du peintre, tout en nous faisant entrer de plain-pied dans son travail.

Eugène Boudin, Petite métairie aux environs de Honfleur, 1856-60. Huile sur panneau, 29,5 x 40 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

La correspondance de Monet le montre accablé quand un temps peu favorable lui fait perdre de précieuses journées de travail. Boudin y est-il aussi sensible ?

Il se fait l’écho, comme la plupart des paysagistes du temps, de la difficulté du travail en plein air. Bien que ce soit le grand plaisir de sa vie, travailler en plein air s’accompagne de contraintes : transporter un matériel d’une dizaine de kilos, se confronter à la pluie, au vent, au froid et à la fatigue qui en découle. Boudin tombe parfois malade en travaillant, et les conditions météorologiques le préoccupent. Il y a toutefois des différences entre Monet et Boudin. D’une part, le niveau d’exigence financière de Monet est si haut qu’il peut expliquer son angoisse face à l’adversité du temps. D’un autre côté, Monet gagne très bien sa vie : s’il se plaint toujours de manquer d’argent, c’est parce que son train de vie est bien trop élevé par rapport à ses revenus. De son côté, Boudin est dans une situation financière délicate. Il doit absolument vendre, et il fait donc des concessions : il peint des petits tableaux pas très chers, et doit donc produire beaucoup. Le petit format s’impose parce qu’il n’a pas d’atelier (il n’en aura un que dans les dix dernières années de sa vie) et travaille dans une petite chambre. Du reste, ses clients sont rarement des gens très fortunés. Ils sont surtout issus du milieu artistique, intellectuel, musical, et collectionnent par plaisir. Il y a là Alexandre Dumas fils, Tourgueniev, le musicien Charles de Bériot, Feydeau.

Eugène Boudin, Deauville, Juliette sous la tente, 1895. Huile sur bois, 23 x 35 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

En produisant beaucoup, Boudin parvient-il à maintenir la qualité de se peinture ?

Boudin considérera avoir parfois produit avec trop peu d’exigence. Il y a dans sa production des œuvres de qualité inégale, certes, mais un tableau de Boudin est toujours construit et témoigne toujours d’un métier prodigieux. En outre, le savoir-faire ne prend jamais le dessus sur la qualité de sensibilité de l’œuvre. Dans les années 1870, au moment de la crise économique, Boudin vend très peu parce que les collectionneurs n’ont plus d’argent. Plutôt qu’aux marchands il préfère vendre à des gens qui viennent le voir dans son atelier, en véritables amateurs. En dépit de cette vie précaire, lorsqu’il prend ses pinceaux il estime qu’il doit surmonter ses difficultés, son amertume et donner du plaisir à celui qui regardera sa peinture.

Eugène Boudin, Camaret, la pointe du Toulinguet, 1873. Huile sur toile, 54,5 x 89,5 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

« Il y a une quinzaine d’années, Yann Guyonvarc’h est tombé amoureux d’une peinture de Boudin représentant Deauville […]. Depuis, il réunit des œuvres du peintre en suivant une démarche méthodique »

Comment expliquer qu’il n’ait pas parmi sa clientèle des gens plus fortunés ?

Vers la fin de sa vie, il aura des clients fortunés. Mais disons que les gens fortunés font des investissements. Or, au moment des expositions impressionnistes, la presse décourage d’investir dans cette peinture au prétexte qu’elle n’a pas d’avenir. Il y a, inversement, une spéculation importante sur les artistes morts. Boudin, d’ailleurs, le mentionne : il évoque le cas de Jean-François Millet, qui est mort dans la misère et dont la cote s’accroît considérablement un an après sa mort. La spéculation touche assez largement l’école de Barbizon. Boudin s’en amuse : à une époque, il a travaillé pour Constant Troyon, dont il préparait les tableaux. Une de ses lettres mentionne qu’à la vente Troyon l’un de ses tableaux à lui a été vendu comme tableau de Troyon pour une somme considérable, alors même que lui n’arrive pas à tirer cent francs de ses propres peintures. Il y a là un pur effet de spéculation.

Eugène Boudin, Saint-Valéry-sur-Somme, effet de lune sur le canal, 1891. Huile sur toile, 40,5 x 55,8 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

La collection de Yann Guyonvarc’h, présentée au musée Marmottan Monet, n’a d’équivalent dans aucun musée au monde. Comment l’expliquez-vous ?

Il y a de très beaux tableaux d’Eugène Boudin dans certains musées étrangers, aux États-Unis, au Japon notamment. En France, au musée de Honfleur, l’essentiel est constitué par le legs fait à la ville par Boudin, qui compte très peu de ses peintures. Par ailleurs, comme il avait des relations un peu aigres-douces avec la ville du Havre qui ne lui achetait pas de tableaux, alors même que l’État en acquérait, il a laissé par testament à la ville une ou deux études. Son frère donnera plus tard au Havre près de 400 études, bien considérées aujourd’hui mais invendables à l’époque parce qu’elles sont d’un caractère trop libre, trop inachevé. Au musée du Havre ne se trouve donc qu’un tableau important, celui du Salon de 1859, que Boudin a réussi à vendre, non sans mal, mais on n’y trouve pas de vision d’ensemble de sa production.

Il y a une quinzaine d’années, Yann Guyonvarc’h est tombé amoureux d’une peinture de Boudin représentant Deauville, à la TEFAF de Maastricht. Depuis, il réunit des œuvres du peintre en suivant une démarche méthodique : son souhait est à la fois de couvrir toutes les périodes et d’illustrer la variété des travaux de l’artiste, du tableau qui a obtenu une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889 aux petites études faites en quelques heures sur la plage de Deauville pour offrir aux amis venus lui rendre visite. Les origines bretonnes de Yann Guyonvarc’h le conduisent à accorder une place de choix aux tableaux bretons de Boudin, mais il veut avant tout donner une vue d’ensemble de son œuvre. Aujourd’hui, il a pour projet de présenter cette collection dans le cadre d’une fondation en Suisse.

Eugène Boudin, La Plage de Deauville, 1893. Huile sur toile, 50,2 x 74 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

A-t-il été conseillé dans ses achats ou s’est-il appuyé plutôt sur des ouvrages de référence ?

Personne ne l’a guidé dans ses choix, ce qui m’a beaucoup étonné lorsque j’ai découvert la qualité de sa collection. Il a un œil très sûr. Il a par ailleurs étudié méthodiquement le catalogue de Robert Schmit et d’autres ouvrages importants.

N’est-il pas étonnant que l’on puisse aujourd’hui acquérir sur le marché le tableau qui a reçu la médaille d’or de l’Exposition universelle de 1889 ?

Les tableaux d’Eugène Boudin passent assez régulièrement en vente publique. Ce grand tableau, Marine. Les Lamaneurs, a été primé, mais Boudin ne l’a pas vendu à Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes ; il est passé dans plusieurs collections privées avant son achat par Yann Guyonvarc’h. Antonin Proust, l’ami de Manet et son premier biographe, était venu voir Boudin pour lui demander d’être présent à la section Beaux-Arts de l’Exposition universelle. Il y présenta donc deux œuvres.

Eugène Boudin, Marine. Les Lamaneurs, dit aussi Pleine mer, les lamaneurs, 1887. Huile sur toile, 92 x 132,3 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

« Pour moi, tous les tableaux de la collection tiennent la route, et même leur pedigree est intéressant. »

Dans la collection figure un tableau titré Une corvette russe dans le bassin de l’Eure, Le Havre. Il ne peut s’agir de celui qui fut acheté par l’État ?

Le tableau de 1887, acheté au Salon par l’État en 1888, est en effet une œuvre du musée d’Orsay, en dépôt au musée des Beaux-Arts d’Agen. Mais en 1887 vivait au Havre un collectionneur d’origine néerlandaise, Pieter van der Velde. Enthousiasmé par le tableau du Salon, il en commande à Boudin une réplique de dimensions réduites. Nous exposons les deux œuvres côte à côte. Nous montrons aussi un autre tableau de la collection de van der Velde, personnage important pour Boudin parce qu’il est l’un des fondateurs du Cercle de l’art moderne du Havre, qui organise, comme première exposition, en 1906, une rétrospective de l’œuvre d’Eugène Boudin.

Eugène Boudin, Une corvette russe dans le bassin de l’Eure, Le Havre, 1888. Huile sur toile, 41 x 55,6 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Vous disiez qu’il y avait des tableaux de qualité inégale chez Boudin. La collection reflète-t-elle aussi cet aspect ?

Pour moi, tous les tableaux de la collection tiennent la route, et même leur pedigree est intéressant. Ainsi, plusieurs sont passés par Georges Feydeau, qui a eu pas moins de trois collections d’œuvres de Boudin. Après avoir tout perdu, il a occupé avant de mourir une petite chambre dans un hôtel un peu minable, dans laquelle il avait tenu à conserver un tableau de Boudin, que je n’ai pas encore réussi à identifier. Nous publions dans la correspondance une petite lettre de lui à Boudin très amusante. Feydeau avait en effet acheté une peinture dont il ignorait la date, et pour que le peintre l’identifie, il en fit un petit dessin sous lequel était écrit : « Soyez indulgent à mon crayonnage, je vous le revaudrai à votre premier vaudeville. » Dans la collection figure aussi une œuvre ayant appartenu au préfet Poubelle, qui avait de Boudin un bel ensemble de peintures. Yann Guyonvarc’h a pu aussi acquérir l’un des deux tableaux de Boudin dont s’est dessaisi le Brooklyn Museum de New York, qui s’est lancé dans une démarche de liquidation typiquement woke.

Eugène Boudin, La Plage à Trouville, 1863. Huile sur panneau, 34,8 x 58 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Présenter cette collection particulière est donc l’occasion rêvée de parler plus largement de l’histoire des collectionneurs.

L’un des grands intérêts de l’œuvre de Boudin, ce sont en effet ceux qui ont collectionné ses tableaux. Parmi les deux cents œuvres réunies par Yann Guyonvarc’h (nous en présentons quatre-vingts), beaucoup viennent de collections américaines. On croise là Gordon Getty, la famille Ford, mais aussi l’écrivain britannique Somerset Maugham. Sacha Guitry en France figure aussi parmi les collectionneurs de Boudin, ou encore des acteurs hollywoodiens, tel Cary Grant, qui a légué trois scènes de plage de Boudin au musée de Pasadena. Et il n’est pas anodin que les scènes de plage du peintre, qui ont été l’un de ses échecs économiques les plus cuisants, aient été achetées par quelqu’un comme Jeanne Lanvin, qui en aura cinq dans sa collection. C’est très révélateur de l’histoire du goût.

Eugène Boudin, Vaches au pâturage, 1880-85. Huile sur toile, 41 x 55 cm. Paris, musée Marmottan Monet. Photo service de presse. © Musée Marmottan Monet

« En 1874, Boudin expose certes avec les impressionnistes, mais aussi au Salon. »

Y a-t-il dans la collection des tableaux qui ont figuré au Salon ?

En juillet dernier est entrée dans la collection l’une des trois plus grandes scènes de plage peintes par Boudin, dans les années 1860. Les autres se trouvent dans des musées, l’une à Toronto, l’autre au Japon. Cette Réunion sur la plage était aux États-Unis depuis 1866 lorsqu’elle est réapparue sur le marché. Elle n’a jamais été montrée au public depuis cette date. Nous présenterons aussi à l’exposition un tableau que je pense être celui du Salon des refusés de 1863. On sait en effet par une lettre de Fantin-Latour que Boudin fait partie des refusés de 1863. Or, au même moment Jongkind écrit à Boudin : « J’ai fait retirer votre tableau du Salon – Le Port de Honfleur ». Un grand tableau de la collection, qui a été préparé par beaucoup d’études au pastel et de dessins, pourrait correspondre à cette œuvre ; du reste, je ne vois pas d’autre toile de Boudin de cette taille sur le même sujet.

Eugène Boudin, Réunion sur la plage, 1865. Huile sur toile, 73,5 x 104 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Quels liens Boudin avait-il avec le Salon ?

Le Salon, c’est l’événement majeur du monde pictural. Manet refuse de rejoindre les impressionnistes parce qu’il estime que le véritable terrain de lutte, c’est le Salon. Renoir écrit qu’il n’y a pas quinze personnes à Paris capables d’apprécier une peinture si elle n’a pas été exposée au Salon. C’est incontournable. En 1874, Boudin expose certes avec les impressionnistes, mais aussi au Salon. Puis, comme l’exposition impressionniste lui coûte cher, il y renonce et n’expose plus qu’au Salon. Il est d’abord obligé de soumettre ses œuvres au jury parce que sa proximité avec les impressionnistes fait naître certaines méfiances, mais la médaille de 3e classe obtenue en 1881 avec La Meuse à Rotterdam finit par le dispenser de passer par le jury. Il s’agit d’un très beau tableau, mais il aura fallu pour qu’il soit primé l’intervention de Wolff, le critique du Figaro, écrivant : « Comment peut-il se faire que l’artiste qui a signé tant de jolies choses, et qui, dans ce genre, a fait école, soit encore parmi les non exempts, c’est à ne pas croire ! ». Boudin aura ensuite une médaille de 2e classe, mais jamais de 1re classe.

Eugène Boudin, Venise, le campanile, le palais Ducal, 1895. Huile sur toile, 49,4 x 73,3 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Même après sa médaille d’or à l’Exposition universelle en 1889 ?

Après cette médaille, Ernest Meissonier demande à ce que le jury du Salon reconnaisse tous ceux qui ont été récompensés à l’Exposition universelle, ce à quoi le jury oppose sa totale indépendance. Meissonier et Puvis de Chavannes font alors sécession et créent la Société nationale des beaux-arts. Eugène Boudin va rejoindre cette nouvelle société, et lors de la première exposition sur le Champ-de-Mars, on pourra voir dans la pièce principale, au côté d’une grande bataille napoléonienne de Meissonier, les tableaux de Boudin. Compte tenu de l’extraordinaire renommée de Meissonier à l’époque, c’est un beau coup de chapeau donné par les artistes à leur confrère.

Eugène Boudin, La Tour Malakoff et le rivage à Trouville, 1877. Huile sur toile, 32,4 x 57,5 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Vous évoquiez les dessins préparatoires au « port de Honfleur » de 1862. Boudin préparait-il toujours ses tableaux ainsi ?

Absolument, et c’est un aspect sur lequel le catalogue se penche justement. Nous disposons d’un fonds remarquable pour étudier cette question : le fonds d’atelier du peintre, qui est conservé au Louvre, et qui compte 6 400 dessins, dont plus d’un tiers recto verso. Dès ses débuts, Boudin fut un dessinateur prolixe, et ses dessins constituaient de véritables archives à partir desquelles il élaborait ses peintures. Il les avait classés par thématiques dans cette intention. On trouve dans ce fonds des petites études de détails, mais aussi un certain nombre de grandes études préparatoires, comme celle d’une vue de Dordrecht.

« Quand Boudin arrive dans le Midi […] on ne peut pas dire que sa palette évolue vraiment, mais on voit avec précision la translucidité de l’eau de la Méditerranée, on voit la lumière traverser les feuillages. »

Y a-t-il un aspect méconnu de l’œuvre du peintre qui se révèle dans la collection de Yann Guyonvarc’h ?

Les vues de Venise de Boudin, qui sont assez connues, y ont une belle place, mais aussi les tableaux peints dans le Midi, que l’on connaît moins. Je dirais que ce sont des œuvres moins évidentes. Dans les vues de Normandie, de Bretagne ou du Nord, on est happé par le ciel immense et ses nuages en mouvement. Dans le Midi, il n’y a pas de nuage, et l’on passe parfois vite devant ces tableaux où rien n’attire particulièrement votre œil. Mais si vous regardez attentivement, vous découvrez un chromatisme incroyable qui reflète la façon dont le ciel, quand il est bleu, vibre. Cela provient d’une sorte de translucidité des couleurs. On la voit apparaître chez Boudin un peu avant, et c’est pourquoi je dirais qu’il était mûr pour peindre dans le Midi. Dans La Corvette russe, par exemple, il a utilisé, sous le ciel, une préparation ocre rouge, comme le faisait Poussin. Puis il a passé son bleu, mais pas de manière uniforme, de sorte que le rouge du dessous fait légèrement vibrer le ciel et lui donne une luminosité remarquable. Quand il arrive dans le Midi, Boudin est dérouté par l’intensité de la lumière. La maîtrise qu’il déploie alors est un peu magique : on ne peut pas dire que sa palette évolue vraiment, mais on voit avec précision la translucidité de l’eau de la Méditerranée, on voit la lumière traverser les feuillages. Tout est très modeste d’apparence, mais c’est merveilleux tellement ça vibre de lumière.

Eugène Boudin, Juan-les-Pins, la promenade et la baie, 1893. Huile sur toile, 50 x 73 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

« Depuis longtemps, Yann Guyonvarc’h rêvait d’exposer sa collection au musée Marmottan Monet. »

C’est plutôt à Venise que la palette du peintre évoluera ?

Oui, dans les vues de Venise le chromatisme est plus intense ; dans l’eau on voit par endroits des rouges, des verts très nouveaux chez Boudin. Le peintre veille pourtant, comme toujours, à ne pas en rajouter, à ne pas trahir la vérité de la lumière vénitienne, critiquant Félix Ziem pour avoir transformé la lumière argentée de Venise en une lumière dorée.

Eugène Boudin, Venise, navire à quai, canal de la Giudecca, 1895. Huile sur toile, 46 x 65 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

L’exposition met également en dialogue Boudin et Monet, son élève le plus célèbre. Que souhaitiez-vous particulièrement souligner ?

Depuis longtemps, Yann Guyonvarc’h rêvait d’exposer sa collection au musée Marmottan Monet, précisément en raison du lien entre les deux peintres. Nous évoquons ce dialogue essentiellement à partir des collections du musée. Nous présentons par exemple la toute première scène de plage au pastel de Boudin, de 1860, que Monet a semble-t-il achetée dès 1868, ainsi que d’autres dessins du peintre achetés par Monet après sa mort. On verra côte à côte un carnet présentant des vues d’Étretat par Boudin et un carnet de croquis réalisés par Monet sur le même site. La scène de plage de Monet du musée Marmottan, datée de 1870, est un moment fort : Boudin, qui n’arrivait pas à les vendre, a abandonné les scènes de plage en 1869, mais lorsque leurs deux familles se retrouvent à Trouville en 1870, les deux peintres sont très proches, et Monet peint à cette occasion un portrait de Camille sur la plage. Plus exactement il y en a deux : l’un à la National Gallery de Londres et l’autre au musée Marmottan. C’est donc bien au contact de Boudin que Monet peint sa première scène de plage, et il le fait en revenant à des coloris rappelant la palette grise de son maître, bien différents des coloris plus durs qu’il a employés pendant toutes les années 1860. On peut vraiment y voir un moment de fraternité artistique.

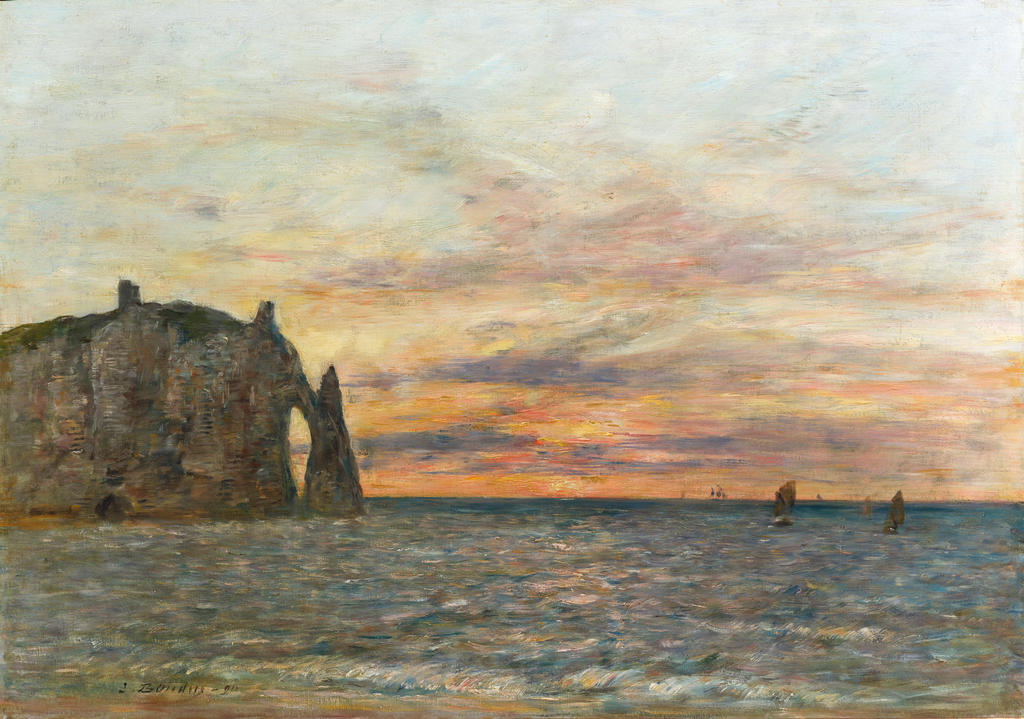

Eugène Boudin, Étretat, la falaise d’aval au soleil couchant, 1890. Huile sur toile, 45,8 x 65,1 cm. Collection de Yann Guyonvarc’h. Photo service de presse. © Studio Christian Baraja SLB

Quel est la principale leçon que Monet tirera de ce dialogue ?

D’abord, sans Boudin, Monet aurait continué à faire ses caricatures et ne serait sans doute jamais devenu peintre, encore moins peintre paysagiste travaillant sur le motif. Il écrit en 1920 à propos de son aîné : « J’en étais venu à être fasciné par ses pochades, filles de ce que j’appelle l’instantanéité ». Si Boudin s’est toujours défié de l’impressionnisme, où il a pu voir une école de la négligence, il a légué aux impressionnistes ce défi de l’instant. Ce legs majeur n’empêche pas l’écart qui sépare les deux peintres. Monet dira qu’il avait tendance à voir le paysage de manière plus large que Boudin, et c’est vrai : il y a une autorité naturelle chez Monet que Boudin n’a jamais eue. Ils ne se situent pas dans le même registre. J’ai pour habitude de dire que Boudin, c’est de la musique de chambre tandis que Monet, c’est le grand orchestre.

Claude Monet, Sur la plage à Trouville, 1870. Huile sur toile, 38 x 46 cm. Paris, musée Marmottan Monet. Photo service de presse. © Musée Marmottan Monet

« Eugène Boudin, le père de l’impressionnisme : une collection particulière », du 9 avril au 31 août 2025 au musée Marmottan Monet, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris. Tél. 01 44 96 50 33. www.marmottan.fr

Catalogue sous la direction de Laurent Manœuvre, coédition musée Marmottan Monet / éditions In fine, 280 p., 35 €.

À lire également : Eugène Boudin, Suivre les nuages le pinceau à la main (Correspondances 1861-1898), édition établie et présentée par Laurent Manœuvre, L’Atelier contemporain, 752 p., 30 €.

Sommaire

Eugène Boudin, précurseur de l’impressionnisme

1/12. Le musée Marmottan Monet accueille le « roi des ciels »