Le Rijksmuseum rejoue Microcosmos

Nikolaus Pfaff, coupe couverte (détail), 1611. Corne de rhinocéros d’Afrique, défenses de phacochère d’Afrique, argent doré et partiellement peint, 49,7 x 27,5 x 17,7 cm. Vienne, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer. Photo service de presse. © KHM

Jusqu’au Moyen Âge la croyance populaire attribuait l’origine des insectes à un phénomène de « génération spontanée », on pensait que les créatures rampantes prenaient naissance dans la putréfaction des plantes en décomposition ou dans la boue ; symboles de mort, ces « bêtes du diable » étaient associées au péché. Ainsi, les œuvres d’art représentant des insectes, lézards, ou autres serpents et crapauds inspiraient de la répulsion.

Cette image évolue à partir de la Renaissance lorsque les insectes deviennent progressivement un sujet d’étude pour les scientifiques et sont collectés dans les cabinets d’histoire naturelle. On comprend alors comment ils se reproduisent et se transforment au cours de leur existence. Admirées pour leur esthétique, toutes sortes de bêtes rampantes entrent dans les Kunstkammern des princes européens. On y voit le fruit de la création divine. Plus tard, le XVIIe siècle invente même en peinture un sous-genre de la nature morte, le sottobosco. C’est cette évolution que retrace l’exposition « Bestioles » au fil de prêts exceptionnels et d’une scénographie spectaculaire. Plusieurs artistes contemporains ont été conviés à montrer leurs œuvres, à l’instar de l’Argentin Tomás Saraceno, célèbre pour ses toiles d’araignées géantes qui rappellent le lien unissant les hommes à l’écosystème terrestre et du Colombien Rafael Gomezbarros avec son installation de 700 fourmis géantes, intitulée Casa Tomada, dont le but est de sensibiliser le public aux flux migratoires et au transfert forcé de populations.

Une précision de zoologiste

Albrecht Dürer est le premier à figurer de façon aussi naturaliste un insecte en pleine page, conférant à son Lucanus servus le statut d’œuvre d’art à part entière. « Il est bien vrai que l’art est omniprésent dans la nature, et le véritable artiste est celui qui peut le faire ressortir » déclara-t-il. Dessiné avec une précision de scientifique, le coléoptère qui se dresse au-dessus de la feuille donne l’illusion qu’il va se mettre en marche. L’exposition démontre à travers cette œuvre iconique les liens étroits qui se nouent à partir de la Renaissance entre les arts et la science.

Albrecht Dürer, Lucane, 1505. Aquarelle et gouache sur papier, 14,1 x 11,4 cm. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. Photo service de presse. © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Entre art et nature

Toute la virtuosité des orfèvres du XVIIe siècle se résume dans ce hanap formé à partir d’un coquillage en nacre. Le couvercle fixé par une charnière figure avec un grand naturalisme la tête du gastéropode, les antennes dressées, sortant de son habitacle. Le pied en argent doré est richement ciselé et sculpté. Ces pièces alliant curiosités et matériaux précieux étaient très à la mode dans les pays germaniques, elles témoignaient de l’engouement des princes pour ces objets d’apparat de grand prix.

Une coupe aux vertus thérapeutiques ?

Cette imposante coupe a été sculptée dans une corne de rhinocéros par Nikolaus Pfaff. Sa monture en argent doré est ornée d’araignées, crapauds, millepattes, lézards, serpents symbolisant les forces du mal incarnées par le microcosmos. Le couvercle est surmonté d’une tête démoniaque pourvue de cornes réalisées à partir de défenses de phacochère. Autrefois, une « langue de vipère » façonnée dans une dent de requin fossilisée sortait de sa bouche. La corne de rhinocéros, la langue de vipère et les branches de corail sculptées sur le corps de la coupe étaient supposées avoir des pouvoirs de guérison. Conservée aujourd’hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne, cet objet provient du cabinet de curiosités de Rodolphe II (1552-1612) à Prague, kunstkammer la plus célèbre d’Europe à l’époque.

Femme, entomologiste et artiste

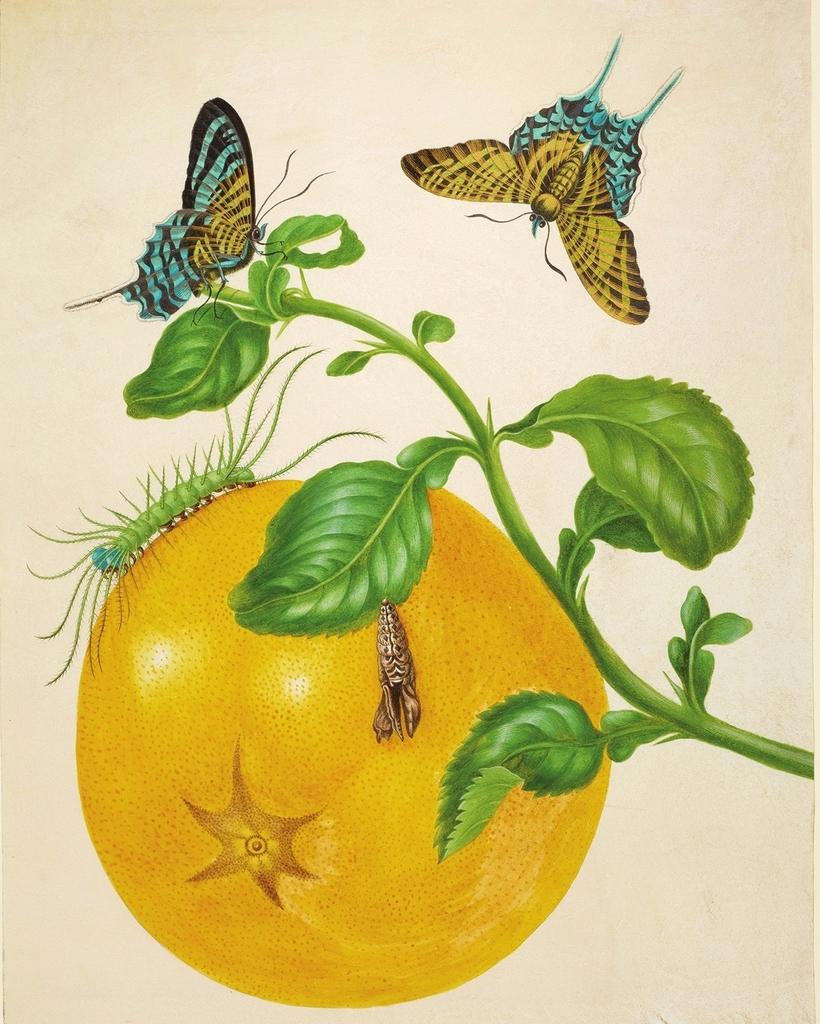

À la fois naturaliste et artiste de grand talent, l’Allemande Maria Sibylla Merian (1647-1717) est issue d’une célèbre famille d’éditeurs. Elle se passionne pour la métamorphose des chenilles en papillons, qu’elle collectionne et dessine depuis l’adolescence. Après avoir admiré des insectes exotiques dans des cabinets d’histoire naturelle à Amsterdam, elle entreprend, en 1699, avec sa fille, un voyage scientifique de deux ans au Suriname (alors colonie néerlandaise) afin d’observer la faune et la flore sur le motif, ainsi que le cycle de vie des insectes. À son retour, elle publie son livre le plus important, Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705), dont cette aquarelle est extraite (planche 29).

Maria Sibylla Merian (1647-1717), Pamplemousse et papillon de nuit Urania, 1702-1703. Aquarelle et gouache, gom-me arabique, sur traits incisés, vélin, 36,7 x 28,9 cm. Londres, collection royale. The Royal Collection / HM Queen Elizabeth II. Royal Collection Trust. © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022

Jan van Kessel virtuose des petits formats

Au XVIIe siècle, l’intérêt pour les insectes est grandissant et les artistes les dépeignent avec une précision scientifique. C’est le cas du peintre flamand Jan van Kessel I (1626-1679), artiste polyvalent ayant pratiqué plusieurs genres, qui n’est autre que le petit-fils de Jan Brueghel l’Ancien. Il réalise en série des petites peintures sur cuivre ou sur bois représentant des fleurs, des fruits et des insectes, qu’il vend notamment pour orner les cabinets de curiosités.

Jan van Kessel I, Brin de groseilles blanches et insectes, vers 1655. Huile sur cuivre, 10,9 x 14,6 cm. Amsterdam, Rijksmuseum. © Rijksmuseum, Amsterdam

« Bestioles », du 30 septembre 2022 au 15 janvier 2023 dans l’aile Philips du Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam. www.rijksmuseum.nl

Catalogue, sous la direction de Jan de Hond, Eric Jorink et Hans Mulder, éditions du Rijksmuseum, 192 p., 35 €.