Rêve de pierres à la Villa Médicis

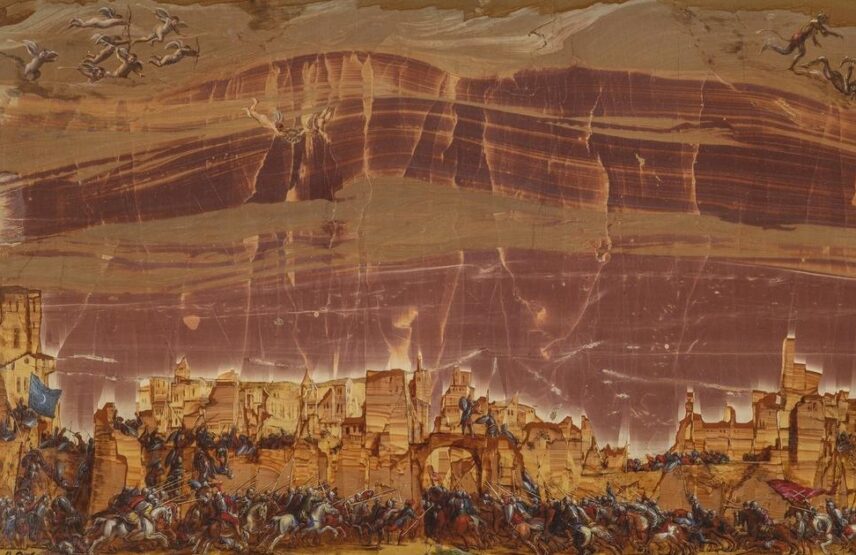

Antonio Tempesta (1555-1630), La Prise de Jérusalem. Rome, Galleria Borghese. Photo service de presse. © courtesy of Galleria Borghese

L’exposition que propose la Villa Médicis convoque la beauté minérale dans toute sa diversité, à l’état naturel ou sublimée par l’homme : cristaux, fossiles, roches magmatiques, pierres à cupules, pierres de folie, pierres de lettrés, pierres magiques, pierres divines…

« Plus d’une fois, il m’est arrivé de penser qu’il convenait de regarder les pierres comme des sortes de poèmes », confiait Roger Caillois (1913-1978), fasciné par le monde minéral. L’exposition conçue par l’historien de l’art Jean de Loisy avec la complicité de Sam Stourdzé, directeur de l’Académie de France à Rome, qui illustre la fascination exercée par les minéraux sur les artistes, de la préhistoire jusqu’à nos jours, est scandée par la prose de cet écrivain proche des surréalistes et immense collectionneur de pierres. Il est l’auteur notamment de L’écriture des pierres (1970). « Les phrases de Roger Caillois sont comme les petits cailloux blancs qu’il faut suivre dans toute l’exposition » précise Jean de Loisy.

« Pierres curieuses »

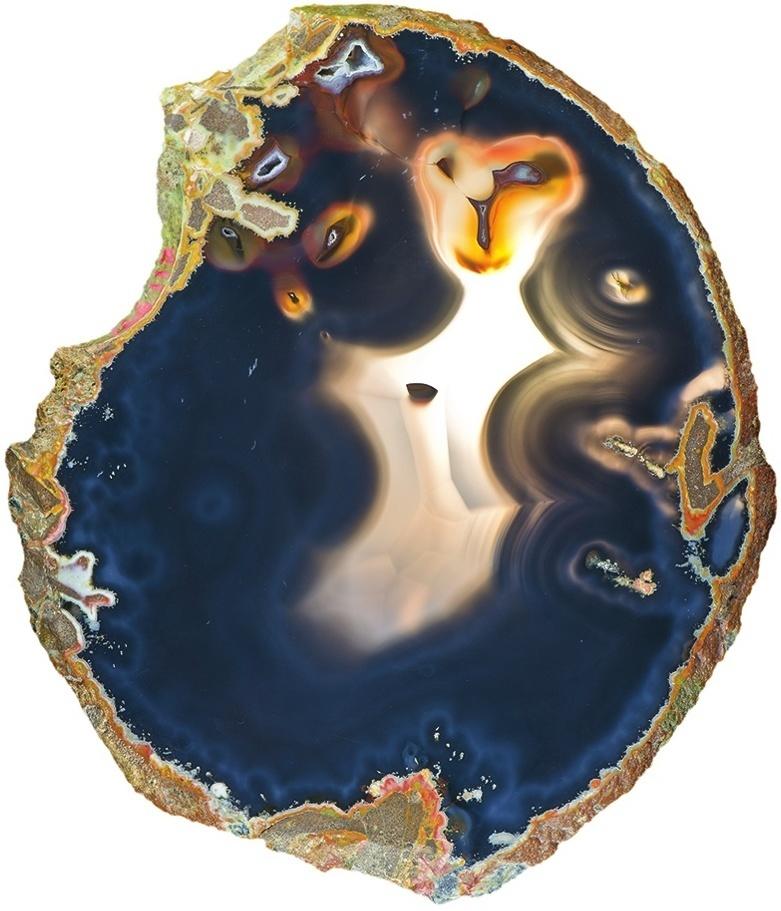

Sa fabuleuse collection de minéraux, restaurée avec le concours de la maison Van Cleef & Arpels, est aujourd’hui conservée en grande partie au Muséum national d’histoire naturelle. Un florilège de ces « pierres curieuses », porteuses de symboles, à la beauté immuable, offre un prologue à l’exposition, comme ces deux agates qui semblent figurer, l’une Casper le petit fantôme, la seconde, intitulée La Cime, un délicat paysage de montagne. 230 œuvres prêtées par soixante-dix institutions sont déployées en un parcours d’une dizaine de salles qui se prolonge dans la citerne antique de la Villa, les appartements du cardinal Ferdinand de Médicis et jusque dans l’atelier de Balthus. Le spécimen le plus ancien date de 4 milliards d’années et l’œuvre la plus récente est un NFT de l’artiste polonaise Agnieszka Kurant, la Sentimentite (2022).

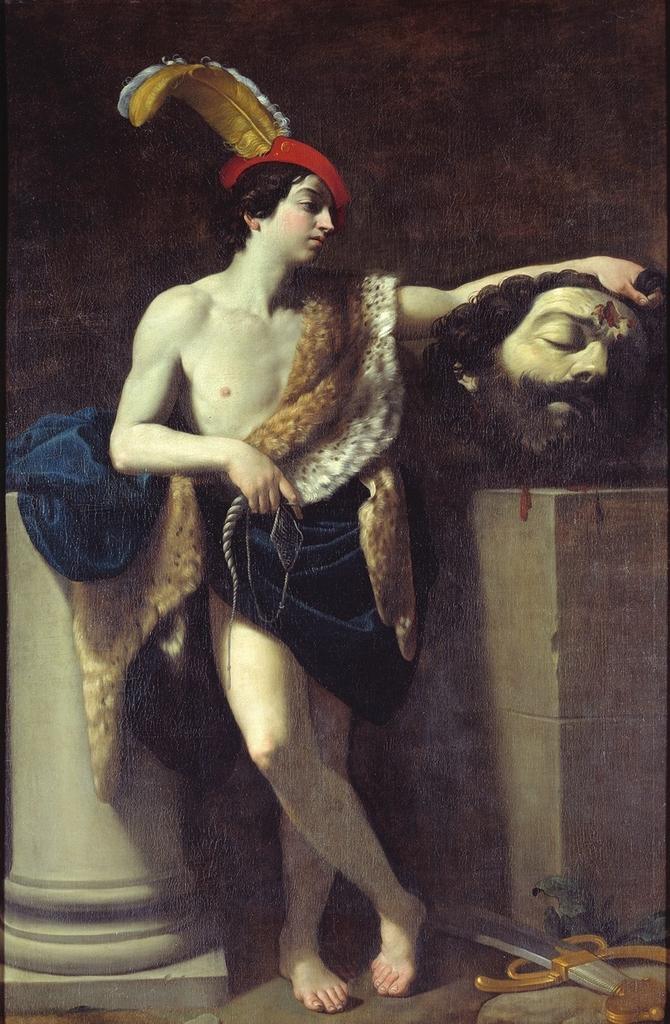

Guido Reni (1575-1642), David tenant la tête de Goliath, 1604-1606. Huile sur toile, 237 x 137 cm. Paris, musée du Louvre. © Photo Josse / Bridgeman Images

Du galet de Makapansgat aux « pierres de la faim »

La pierre la plus fascinante est évoquée dans l’exposition à travers un cliché numérique du photographe sud-africain Pieter Hugo (né en 1976) ; il s’agit du galet de Makapansgat en jaspe rouge auquel l’érosion confère les traits d’un visage humain. Découvert en Afrique du Sud, en 1925, à côté des ossements d’un australopithèque qui l’avait conservé précieusement, il provient en effet d’une région distante d’au moins 600 km du lieu où on l’a retrouvé. Gros comme le poing, ce galet datant de trois millions d’années constituerait le premier geste de collectionneur ; on imagine que cet australopithèque y a vu une image de lui-même ou de ses congénères. Un autre objet tout à fait étonnant est cette « pierre de la faim » qui attend le visiteur au milieu du parcours. Il y est inscrit en allemand : « si tu vois cette pierre, pleure », indiquant que la baisse du niveau du lit du fleuve est porteuse de mauvais présages ; depuis quelques années on en découvre régulièrement. Il s’agit donc d’une pierre d’alerte dont les plus anciennes inscriptions dans le bassin de l’Elbe remontent à 1616. Une part de l’accrochage est dévolue aux peintres qui utilisent les minéraux comme support pour leurs œuvres. Jouant avec les veines de la pierre, La Prise de Jérusalem peinte sur une pietra paesina (pierre paysage) par Antonio Tempesta (1555-1630) livre un formidable témoignage de la virtuosité de l’artiste du Seicento florentin ; avec une grande économie de moyens, il compose ses différents plans en fonction des couches alternées de calcaire et d’argile. Deux huiles sur albâtre de la première moitié du XVIIIe siècle, attribuées à Sigismondo Laire, La Vision de saint Antoine l’Abbé etLa Vision de saint Augustin et une Nativité, peut-être de Jacques Stella (1550-1605), célèbre pour ses compositions sur ardoise et lapis-lazuli, viennent compléter cet ensemble. Un aspect méconnu de l’œuvre de George Sand nous est révélé à travers deux délicates aquarelles de sa main exécutées selon la technique de la « dendrite » ou « aquarelle à l’écrasage »1, qui sera adaptée par les surréalistes.

Collection Caillois, agate dite « Le petit fantôme », Rio grande do Sul, Brésil. Paris, Muséum national d’histoire naturelle, donation Aléna et Roger Caillois (1988). Photo service de presse. © MNHN – François Farges

Des « pierres révoltées » au palais du facteur Cheval

Autour du chef-d’œuvre de Guido Reni, David tenant la tête de Goliath (1604-1606, musée du Louvre), un ensemble de photographies de Gilles Caron témoigne des événements de mai 1968 et d’Irlande du Nord en 1969 dans la section intitulée « Pierres révoltées ». Nombreux sont les artistes qui ramassent et collectionnent les galets, les prennent en photo comme Brassaï, Fernand Léger, Charlotte Perriand… et c’est après avoir trébuché sur une pierre de forme étrange que Joseph-Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval, a l’idée de bâtir son célèbre « palais de fées » en agglomérant avec de la chaux des pierres glanées ça et là. On retiendra enfin en guise de conclusion une œuvre de Rose Salane, de la série Confession (2023), documentant un fait insolite. Il s’agit de lettres reçues régulièrement par les administrateurs du site archéologique de Pompéi, envoyées par des touristes en guise de mea culpa. Elles contiennent des fragments de pierres, de mosaïques, de cendres, dérobés à l’occasion de leurs visites et illustrent la fascination qu’exercent les ruines antiques.

Note

1 George Sand jetait au pinceau un peu d’une ou plusieurs couleurs sur du papier, et écrasait la couleur mouillée avec une feuille de bristol pour obtenir une tache. Les ramifications et les arborescences obtenues évoquaient une texture végétale à fines nervures, rappelant les minéraux sédimentaires appelés dendrites dont la surface est marquée par des empreintes d’oxyde de manganèse qui donnent l’illusion d’empreintes fossiles. Lorsque la peinture était sèche, il lui suffisait de redessiner à la plume ou à la peinture les formes qu’elle décidait de mettre en valeur et de rajouter d’autres éléments du paysage au gré de son imagination.

« Histoires de pierres d’après Roger Caillois », jusqu’au 14 janvier 2024 à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, viale della Trinità dei Monti 1, Rome. Tél. 00 39 06 67611. www.villamedici.it

Catalogue, éditions Delpire & co, 256 p., 46 €.