L’archéologie et la restitution des biens culturels (3/4). Restituer les biens culturels pillés ou volés

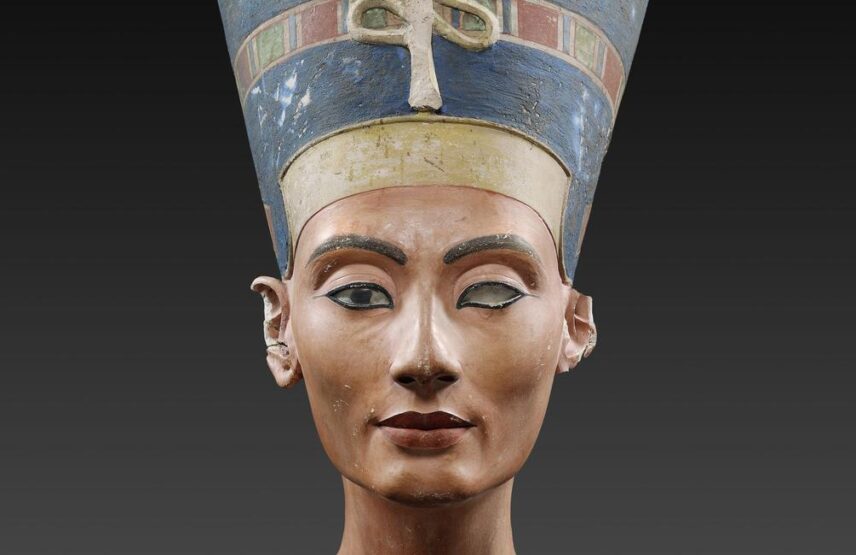

Buste de la reine Nefertiti (détail). XIVe siècle avant notre ère. Berlin, Neues Museum. © Neues Museum, Berlin, Dist. Grand-Palais RMN, Sandra Steiss

Le débat sur la restitution de biens culturels touche particulièrement les collections archéologiques occidentales. Ces questions, dont le symbole le plus emblématique est, depuis 40 ans, le retour ou non des marbres du Parthénon en Grèce, se sont amplifiées dans les premières décennies du XXIe siècle, avec des enjeux déontologiques nouveaux tels que la restitution des restes humains et leur réinhumation, et un poids de l’opinion publique grandissant. Dans cette enquête, Archéologia fait le point sur un sujet qui, des musées aux archéologues et aux collectionneurs, est devenu l’affaire de tous.

L’auteur de ce dossier est : Alice Tillier-Chevallier

Vue de l’exposition « Sculptures antiques de Libye et du Proche-Orient. Lutter contre le trafic illicitede biens culturels » organisée au musée du Louvre en 2021‑2022. © Vincent Michel

Plus de 54 000 objets figurent aujourd’hui sur la Liste des biens volés d’Interpol, tandis que les biens culturels pillés se comptent, eux, par centaines de milliers. Leur traque concerne tous les professionnels et amateurs du patrimoine.

« Il n’y a pas une semaine ou un mois sans que, dans le monde, ici ou là, le patrimoine soit la cible de destructions ou de pillages. Dès qu’il y a un conflit, les musées sont immédiatement visés et les sites archéologiques objet de fouilles clandestines. On l’a vu dernièrement avec le Soudan, ce qui a provoqué l’afflux de vestiges de Karthoum sur les sites de revente en ligne. Leur valeur financière a, hélas, fait l’objet d’une prise de conscience très largement partagée, et ce sont parfois “des antiquités du sang”, qui alimentent la guerre ou le crime organisé, voire le terrorisme », alerte Vincent Michel, professeur en Archéologie de l’Antiquité classique d’Orient à l’université de Poitiers (HeRMA/CelTrac) et directeur de la mission archéologique française de Libye (MAFL). Depuis 2011, l’archéologue collabore régulièrement comme expert auprès des services d’enquête de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) et des douanes pour identifier et vérifier les objets suspects afin de les rendre à leur pays d’origine. La Convention de l’Unesco de 1970 a établi un cadre juridique et pratique pour prévenir le commerce illicite des biens culturels et permettre leur retour dans leur pays d’origine. Elle compte aujourd’hui 147 pays signataires, dont la France depuis 1997.

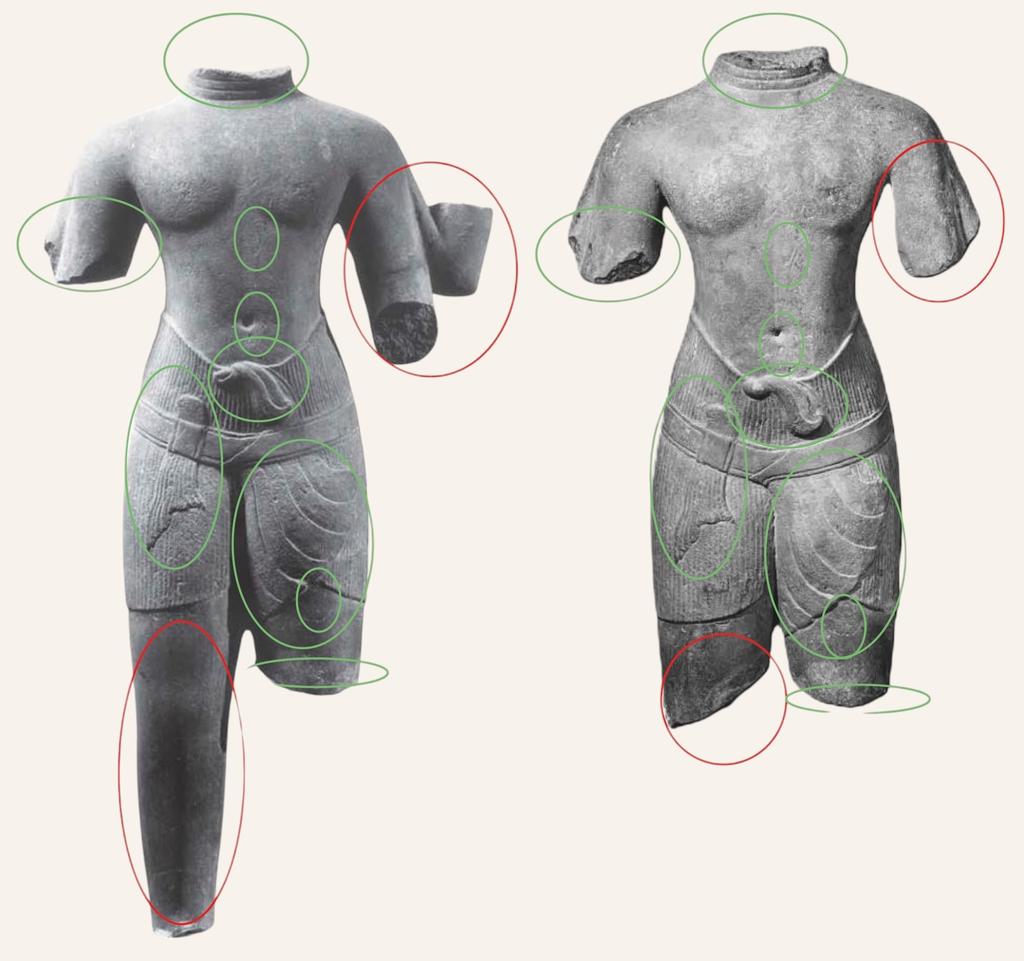

Cinquante ans après, une statue khmère restituée

Quand cette statue khmère en pierre calcaire du XIe siècle est vendue en octobre 2024 sur un site américain, elle a perdu le bas de la jambe gauche ainsi qu’un morceau du bras droit. Elle est malgré tout identifiée par une stagiaire-étudiante de la Cellule de recherches sur le trafic illicite des biens culturels (HeRMA/CelTrac, université de Poitiers) comme celle volée entre 1965 et 1970 au musée cambodgien de Vat Po Veal, même si elle avait encore à ce moment-là ses deux bras et ses deux jambes. « La mutilation des œuvres destinée à rendre leur identification difficile est malheureusement une pratique courante chez les trafiquants », explique Vincent Michel. En vertu du principe du droit américain Once stolen always stolen (« volé un jour, volé toujours »), qui récuse toute possibilité de transfert de propriété d’un objet volé, la pièce a été saisie. Elle sera restituée au Cambodge au mois d’avril 2025.

Statue khmère en pierre calcaire du XIe siècle identifiée par une stagiaire-étudiante de la Cellule de recherches sur le trafic illicite des biens culturels (HeRMA/CelTrac, université de Poitiers) et restituée au Cambodge. © DR

Retrouver la trace des objets archéologiques pillés

« Les pièces issues de fouilles clandestines ne sont par définition répertoriées nulle part ; ce sont des objets orphelins. Tout l’enjeu, pour les trafiquants, consiste à les blanchir par une multitude de procédés, pour leur donner une apparente légalité, voire une aura de muséalité en réussissant parfois à les intégrer à une exposition, pour ensuite pouvoir plus facilement les faire circuler sur le marché de l’art avec un pedigree renforcé. » Les saisies des objets volés ont parfois lieu en douane, grâce à des ciblages visant les pays reconnus comme les plus vulnérables, ou des expéditeurs ou des destinataires déjà identifiés comme suspects. Certains vestiges portent encore la trace d’un ponçage brutal ou de restes de terre. « L’idée n’est évidemment pas de tout contrôler : ce n’est ni possible – plus de 200 millions de colis transitent par exemple chaque année par l’aéroport de Roissy – ni souhaitable, car il y a une liberté de circulation des biens comme des personnes. »

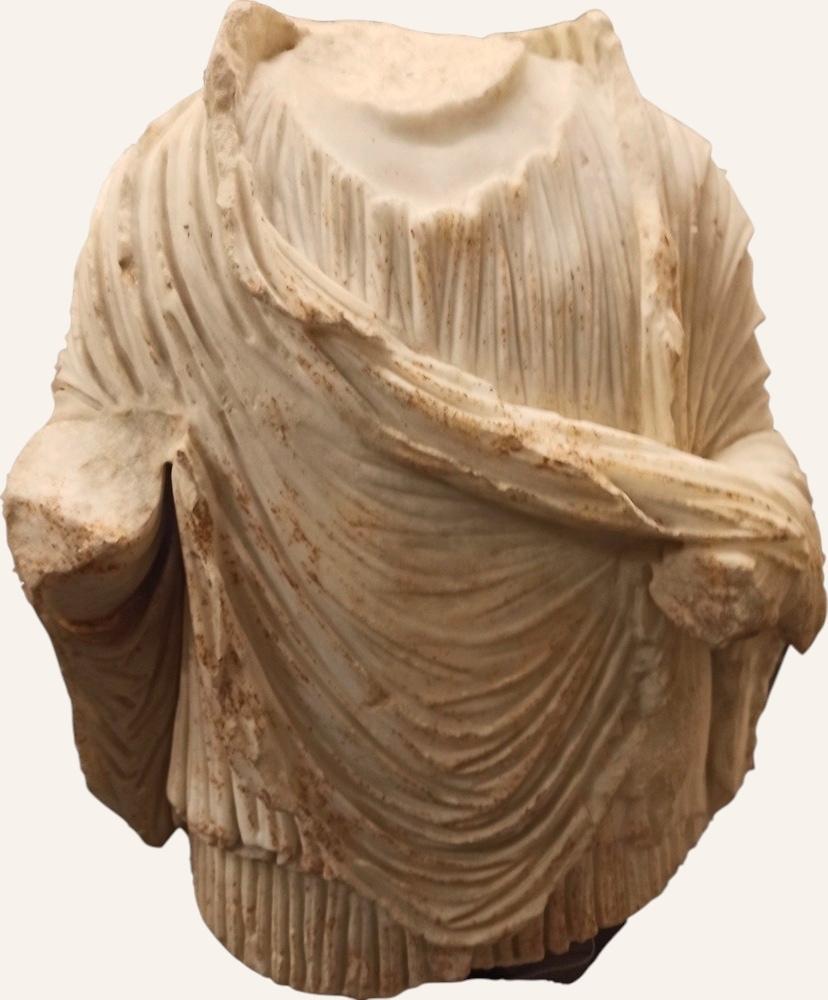

Le retour d’une divinité en Libye

Cette divinité funéraire, datée du Ier siècle avant notre ère (?), proche des sculptures considérées comme tardo-hellénistiques, a été mise sous séquestre à la suite d’une demande d’exportation vers le Japon instruite par le musée du Louvre en décembre 2021. Restituée en octobre 2023 à l’ambassade de Libye à Paris, elle est désormais exposée au musée national de Tripoli.

Divinité funéraire de Cyrénaïque, Ier siècle avant notre ère (?). © M. Belzic

Vérifier les provenances

Des vérifications sur la provenance des biens culturels peuvent également être opérées par les autorités publiques lors de mises en vente ou d’une demande de certificat d’exportation. « On ne peut plus dire aujourd’hui qu’on ne savait pas, assène Vincent Michel. La recherche de provenance doit être une obligation avant toute transaction. Les outils accessibles existent pour se renseigner : il est de la responsabilité de chacun de consulter au moins l’application ID-Art d’Interpol pour les biens volés et les listes rouges de l’ICOM (Redlists) qui recensent, pays par pays, les types d’objets les plus susceptibles d’être revendus illégalement. » L’exposition « Sculptures antiques de Libye et du Proche-Orient. Lutter contre le trafic illicite de biens culturels » organisée en 2021-2022 au musée du Louvre, sous le commissariat de Vincent Michel et de Ludovic Laugier, conservateur au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, avait précisément pour objectif de montrer que la lutte contre le trafic des biens volés ou pillés est l’affaire de tous, experts comme acquéreurs, particuliers comme institutions.

Le poids des pétitions et de l’opinion

En mai 2024, le Conseil d’État déboutait la demande de restitution de La Joconde, déposée par l’association « International Restitutions », qu’il condamnait à une amende de 3 000 € pour procédure abusive. Car il revient aux seuls États de présenter de tels dossiers ! Ce qui n’empêche pas le dépôt de pétitions par des particuliers : en 2022, le retour de la pierre de Rosette (British Museum) et du zodiaque de Dendera (Louvre) était demandé par cette voie et avait recueilli 2,2 millions de signatures. Depuis septembre 2024, le retour à l’Égypte du buste de Nefertiti (Neues Museum de Berlin), déjà réclamé en 2011, fait l’objet d’une nouvelle pétition.

Buste de la reine Nefertiti. XIVe siècle avant notre ère. Berlin, Neues Museum. © Neues Museum, Berlin, Dist. Grand-Palais RMN, Sandra Steiss

Sommaire

L’archéologie et la restitution des biens culturels

3/4. Restituer les biens culturels pillés ou volés