Le musée des Arts précieux Paul-Dupuy : l’attachant musée de collectionneurs rouvre ses portes à Toulouse

Chœur d’église en paperolles, XVIIIe siècle (détail). © F. Pons

Après trois années de travaux, le musée Paul-Dupuy, rebaptisé « musée des Arts précieux Paul-Dupuy », a rouvert ses portes fin 2022, magnifiquement métamorphosé. Enrichi de quelque 200 œuvres sorties des réserves et restaurées, la scénographie particulièrement didactique du nouveau parcours a été repensée à grands renforts de bornes vidéo et d’installations tactiles. Abrité dans l’ancien hôtel particulier d’un parlementaire toulousain du XVIIe siècle, au cœur du quartier des Carmes, le bâtiment a bénéficié d’un vaste chantier de remise aux normes.

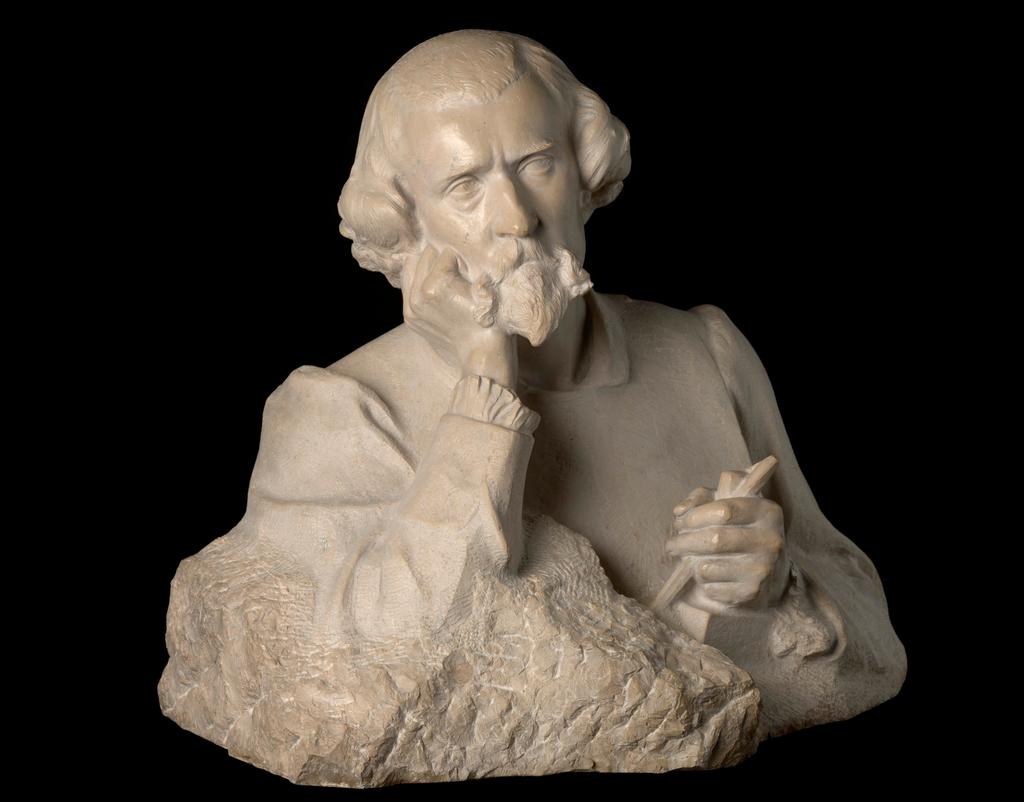

Personnalité romanesque et érudite de la bourgeoisie toulousaine, membre des diverses sociétés savantes de la ville, Paul Dupuy (1867-1944) avait rassemblé des collections éclectiques, achetant à contrecourant de la mode toutes sortes d’œuvres d’art, d’objets décoratifs ou ethnographiques. En 1935, il léguait par testament l’hôtel et ses collections à l’État. L’ensemble fut ensuite rétrocédé à la ville ; le musée ouvrit ses portes en 1849. À la faveur d’une redistribution des collections municipales complétée par des enrichissements réguliers, ce « musée de la démesure » rassemble aujourd’hui plus de 150 000 pièces retraçant douze siècles d’histoire (horlogerie, arts des métaux et du feu, textiles, arts graphiques, sculptures, photographies, jeux, instruments de musique, cinéma, militaria, numismatique, sans compter une copieuse bibliothèque…).

Le cabinet du temps

Livrée par l’horloger suisse Isaac Ier Habrecht, comme chef-d’œuvre pour être admis dans la corporation des horlogers de Strasbourg, cette œuvre insigne qui a été restaurée présente toutes les sophistications techniques possibles à son époque. En plus des quantièmes (calendrier) et des lunaisons (phases et âge de la lune), elle comporte un comput ecclésiastique (calcul des fêtes mobiles comme Pâques, indication des dimanches de l’année, etc.) et renseigne sur les principaux saints et les fêtes liturgiques. La collection d’horlogerie ancienne, constituée à l’origine par la donation du Toulousain Édouard Gélis, dont est issue cette pièce, est l’un des fleurons du musée Paul-Dupuy. Elle n’a cessé d’être enrichie.

Isaac Ier Habrecht, horloge astronomique, Strasbourg, 1578. Cuivre et laiton doré, 38 x 26 x 18,5 cm. © R. Carreras

Précieuse broderie sacrée

Chef-d’œuvre des collections, ce parement d’autel somptueusement brodé provient des Cordeliers de Toulouse. Il date de la première moitié du XIVe siècle, époque où les frères mendiants, installés à Toulouse depuis 1222, initièrent une réforme visant à revenir à une observance stricte de la règle de saint François. Lors de sa restauration à la Fondation Abbeg en Suisse, bien que lacunaire, la broderie du XIVe siècle est apparue intacte par endroits sous les reprises du XIXe siècle.

L’Annonciation, Languedoc, 1ère moitié du XIVe siècle. Toile de lin, broderie de fils de soie polychrome et argent doré, 88 x 267 cm. © E. Grimault

Fantasmagorie

Visionnaire, Paul Dupuy rassembla des collections de pré-cinéma et de cinéma, que l’important fonds Jean Rouzeau (2 000 objets) est venu compléter ensuite. Ce rarissime squelette est une acquisition de 2018. Lorsqu’il a été découvert en 1991 dans le grenier du château de Moisse dans la Creuse, il était accompagné de plaques de projection et d’un fantascope, lanterne magique en bois utilisée dans les spectacles de fantasmagorie, soit pour des projections à partir de plaques de verre, soit à partir d’objets opaques.

Antoine Molteni, squelette, accessoire de projection, Paris, 1810-1825. 53 x 25 cm. © R. Carreras

Memento mori

Cette montre en forme de crâne articulé rappelle à celui qui la possède que la vie est éphémère. Elle a été acquise par le musée Paul-Dupuy en 2015 par préemption en vente publique. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, l’échappement de la force motrice des horloges est régulé par un balancier à foliot. Son va-et-vient irrégulier entraîne des imprécisions pouvant aller jusqu’à plus d’une heure par jour. C’est le mathématicien, astronome et physicien hollandais, Christian Huygens (1629-1695) qui mettra en pratique avec succès le pendule.

Pierre Bergier, montre memento mori, Paris, XVIIe siècle-début du XVIIIe siècle. Argent, 3,4 x 3,2 cm. © François Pons

Minutieuses paperolles

L’art de la paperolle, connu également sous le terme anglais de « quilling », permet de créer des motifs en trois dimensions à l’aide de fines bandelettes de papier, dorées sur la tranche et enroulées sur elles-mêmes pour former boucles, cercles et autres navettes, lesquelles sont collées par l’arête sur un support. Apparues à la Renaissance dans un contexte religieux, les paperolles sont confectionnées dans les couvents pour réaliser de petits tableaux-reliquaires.

Chœur d’église en paperolles, XVIIIe siècle. © F. Pons

Musée des Arts précieux Paul-Dupuy, 13 rue de la Pleau, 31000 Toulouse. Tél. 05 31 22 95 40.

www.museepauldupuy.toulouse.fr