Notre-Dame de Paris restaurée (7/12). L’architecture de Notre-Dame d’un Moyen Âge à un autre

Vue de l’élévation du chœur au cours du chantier. © Rebâtir Notre-Dame de Paris – D. Bordes

En dépit des aléas de l’histoire qui l’ont vue amplement modifiée, abîmée, restaurée, Notre-Dame est demeurée un symbole éclatant de l’architecture gothique. Par-delà les siècles, elle en a conservé le dynamisme puissant et les volumes spectaculaires.

Dans son état actuel, la cathédrale s’étire sur 127 mètres de longueur pour environ 40 mètres de large. Son plan compact aligne cinq vaisseaux, le vaisseau principal étant bordé de doubles bas-côtés, selon un parti qui renvoie à l’époque paléochrétienne où il était décliné dans les grandes églises, à Rome en particulier. Le choix de colonnes pour les supports offre un autre témoignage du poids de la tradition à Notre-Dame. Le vaisseau transversal du transept interrompt la perspective longitudinale des cinq vaisseaux au milieu de leur développement, donnant au plan d’ensemble un dessin cruciforme qui renvoie à l’instrument de la passion du Christ, attribut central de la religion chrétienne.

Notre-Dame vue depuis le chevet, avant 2019. © Worldwide photo / Alamy banque d’images

« Jusqu’à Gutenberg, l’architecture est l’écriture principale, l’écriture universelle. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1832

Les évolutions précoces

Les chapelles latérales qui ceignent l’édifice tout le long jusqu’au chevet hémicirculaire sont le fruit d’adjonctions à compter des années 1220 en lien avec le développement des fondations de messes par des individus, ici des membres du chapitre ou des confréries. C’est vers cette époque qu’on modifia l’élévation du vaisseau central en ramenant de quatre à trois le nombre des niveaux qui s’y superposent : grandes arcades au rez-de-chaussée, tribunes de la largeur des bas-côtés intérieurs au-dessus puis fenêtres hautes à deux lancettes sous un oculus. Initialement les baies étaient nettement plus réduites, limitées à la moitié supérieure des fenêtres actuelles. Au-dessous, la portion de mur qui les séparait des tribunes était percée d’ouvertures circulaires ou oculi, qui donnaient sur les combles des tribunes et qui étaient ornées dans le chœur de grandes croix de pierre dont Viollet-le-Duc a retrouvé des fragments au cours de ses travaux de restauration au milieu du XIXe siècle. Ces grandes croix renvoyaient à la présence, dans la cathédrale, d’une relique du bois de la Croix depuis le début du XIIe siècle, époque à laquelle l’un des anciens chanoines de Notre-Dame, Anseau, devenu chantre de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, avait envoyé cette relique dominicale au clergé de la cathédrale qui pouvait à juste titre s’en enorgueillir – ce, bien avant l’arrivée des reliques de la Passion, rapportées de Constantinople pour Saint-Louis en 1239 et 1241, et pour lesquelles fut construite la Sainte-Chapelle.

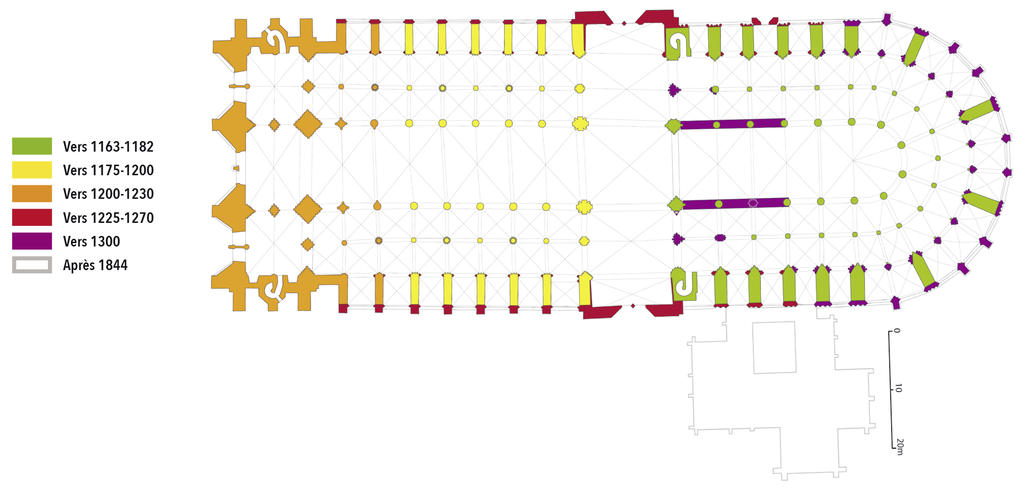

Plan de Notre-Dame de Paris. Dessin Grégory Chaumet (PLEMO 3D – Centre André Chastel – Faculté des Lettres Sorbonne Université)

Les prouesses de la construction

Le gigantisme de l’architecture de Notre-Dame, dont les voûtes s’élèvent à 31 mètres dans le chœur et 33 mètres dans la nef, constituant un record à l’époque de leur construction, repose sur la mise en place d’un système savant de contrebutement où les arcs-boutants, ces arcs lancés à l’extérieur depuis des culées, sortes de puissants contreforts, viennent contrebuter les poussées générées par les arcs d’ogives des voûtes. Cette structure dynamique, propre à l’architecture gothique, qui joue de forces opposées pour les neutraliser, a été développée à Notre-Dame à une échelle inédite et avec une hardiesse inouïe : les murs y sont d’une extrême minceur, soit environ 80 centimètres d’épaisseur, là où, pour les édifices les plus ambitieux du temps comme la cathédrale de Sens, on pouvait atteindre plus du double. Notre-Dame de Paris inaugure une course au gigantisme qui atteindra d’autres records au XIIIe siècle avec les cathédrales de Chartres, Reims, Amiens et Beauvais notamment.

Vue du vaisseau central de Notre-Dame après restauration. © Magnum Photos – P. Zachmann

Viollet-le-Duc

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) n’a pas encore 30 ans lorsqu’il est lauréat, avec Jean-Baptiste Lassus, du concours pour la restauration de Notre-Dame le 11 mars 1844. Il a toutefois attiré l’attention de la toute jeune administration des Monuments historiques, en particulier de Prosper Mérimée, avec sa restauration de la basilique romane de Vézelay en Bourgogne, entamée en 1840. Sa proximité avec le pouvoir lui assure sous le Second Empire une carrière brillante avec plus de vingt chantiers menés simultanément, dont l’abbatiale de Saint-Denis, Saint-Sernin de Toulouse (1860-1877), le château de Pierrefonds (1858-1870), la cité de Carcassonne (à partir de 1844), la cathédrale d’Amiens (1849-1874) ou celle de Clermont (à partir de 1864). Son expérience, nourrie par de nombreux voyages en France et en Europe, en faisait un des meilleurs spécialistes de la restauration et de l’architecture médiévale en particulier. Son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle en dix volumes témoigne d’une culture extraordinaire qui fait toujours référence. Si sa conception de la restauration, consistant à rétablir un édifice dans un état qu’il a pu ne pas connaître, a été ultérieurement vivement critiquée, Viollet-le-Duc n’en témoignait pas moins d’une connaissance très approfondie des monuments dont il avait la responsabilité. Il n’est, du reste, pas le seul architecte à avoir pris des libertés avec le passé des édifices.

Entreprise Monduit, d’après un modèle d’Adolphe Victor Geoffroy-Dechaume, Saint Thomas sous les traits d’Eugène Viollet-le-Duc, base de la flèche de Notre-Dame, 1859. Cuivre, H. 350 cm. DRAC Île-de-France. Vue de l’exposition « Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs » à la Cité de l’architecture et du patrimoine, qui s’est terminée en septembre 2024. © Cité de l’architecture et du patrimoine – F. Renoir

La façade occidentale

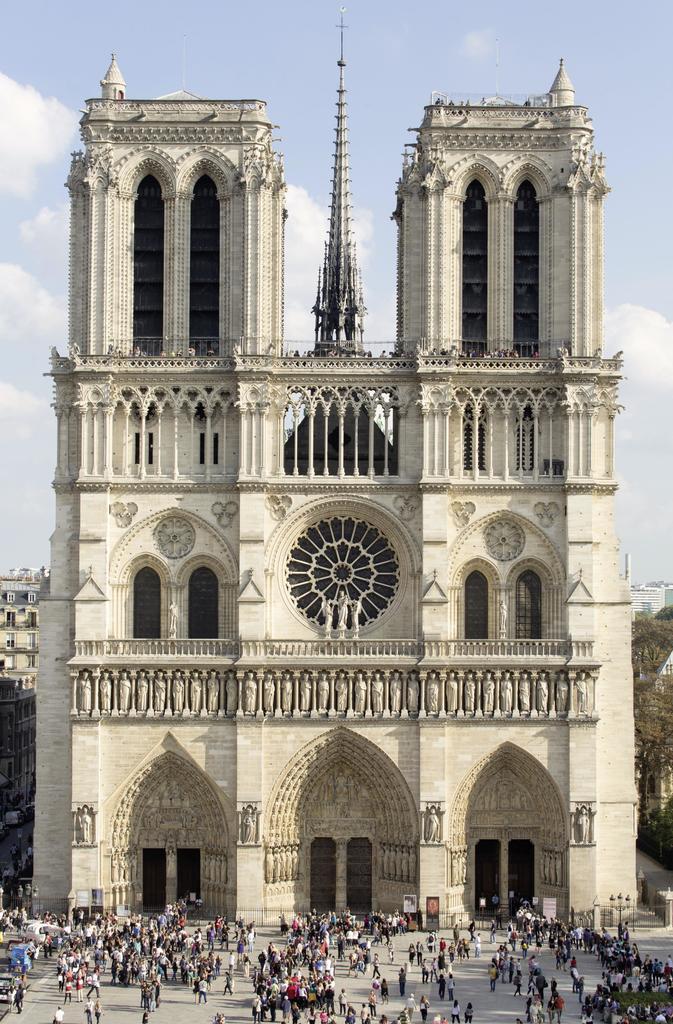

La façade occidentale de la cathédrale constitue un frontispice d’une impressionnante monumentalité, par sa hauteur (69 mètres) et surtout par la puissance de ses tours dont l’emprise au sol correspond à celle des doubles bas-côtés. Les trois portails composent une entrée triomphale coiffée par la galerie des rois, sous le niveau de la rose ; le diamètre de cette dernière correspond à la largeur du vaisseau central dont elle indique la hauteur par son sommet. Au-dessus, une galerie ajourée ceinture la base de la partie isolée des tours qui abritent les beffrois. Ce parti de façade à deux tours et trois portails est la composition la plus répandue pour les édifices religieux les plus ambitieux. La façade de Notre-Dame servira encore de modèle explicite à la fin du Moyen Âge, par exemple pour la façade restée inachevée de la cathédrale de Troyes.

La façade occidentale. © P. Lemaître. All rights reserved 2024 / Bridgeman Images

Les façades nord et sud

Sur les côtés nord et sud, les façades du transept, avec portail unique et grande rose rayonnante, sont certes plus modestes, mais en raison du raffinement de leur décor, sculpté et mouluré, elles se sont imposées comme l’un des principaux modèles pour l’architecture gothique de la seconde moitié du XIIIe siècle et du XIVe, modèle caractérisé par une composition de portail intégré dans une succession d’arcades coiffées de gâbles, ces pignons triangulaires qui unifient le premier niveau de leur élévation. Au sommet, les roses comptent parmi les plus vastes répertoriées, avec 13 mètres de diamètre. Le dessin de la rose sud s’éloigne de la composition commune de pétales rayonnants dont l’extrémité touche la circonférence, telle qu’on la rencontre au nord, pour combiner des pétales plus courts avec des têtes d’arcs dont la pointe est dirigée vers le centre de la rose, depuis la périphérie. L’engrenage des lignes donne l’impression d’une mise en mouvement imminente. Cette qualité était plus sensible encore à l’origine quand les rayons de la rose centrale étaient tous obliques, avant que Viollet-le-Duc, qui l’a entièrement reconstruite, ne fasse pivoter de quinze degrés ces rayons pour en établir à l’horizontale et à la verticale afin d’assurer une plus grande stabilité à l’ensemble.

Vue de la façade sud avec sa rose. © Panther Media GmbH / Alamy banque d’images

Sans doute imaginée dans le contexte de l’allongement du transept, une flèche de bois couverte de plomb est venue en coiffer la croisée dans le dernier tiers du XIIIe siècle, à l’instar de la Sainte-Chapelle qui en était pourvue dès sa consécration en 1248.

Les évolutions du gothique

L’extrémité orientale de la cathédrale a été modifiée au début de la seconde moitié du XIVe siècle : au-dessus du déambulatoire et des tribunes furent mises en place de grandes dalles de pierre formant terrasse à la place des toitures de charpente et de tuiles. Cette modification, qui donnait une élévation graduée au chevet, fut peut-être inspirée par des monuments de la France méridionale à une époque où, la papauté résidant à Avignon, de nombreux chantiers furent mis en œuvre en Provence et en Languedoc. On peut voir dans ce choix la volonté du clergé de la cathédrale et de ses architectes d’intégrer les courants les plus récents de la construction monumentale. La reprise, au XIVe siècle, des culées d’arcs-boutants dans le chœur, coiffées de très hauts pinacles en forme de flèches effilées, l’agrandissement des baies des tribunes au chevet rappelant celles des chapelles rayonnantes donnaient à cette partie de la cathédrale un aspect raffiné, propre aux édifices de cette période de l’architecture gothique, dont on trouve de nombreux échos, ainsi dans les chapelles latérales nord de l’abbatiale de Saint-Denis.

Dans le vaisseau central, les tribunes constituent le premier étage, surmontées par les fenêtres hautes à deux lancettes. Cliché après restauration. © Magnum Photos – P. Zachmann

Du XVIe au XVIIIe siècle

Dès lors, l’architecture de la cathédrale subit relativement peu de transformations, même si des restaurations se révélèrent nécessaires, notamment à la voûte de la croisée, comme il est mentionné au début du XVIe siècle ; cette région de la cathédrale était alors fragilisée par l’adjonction de la flèche, qui avait contraint à reprendre plusieurs piliers à l’entrée du chœur dès le début du XIVe siècle. Les interventions des XVIIe et XVIIIe siècles touchèrent principalement le mobilier et peu la structure, si l’on excepte la réfection de la rose sud par l’architecte Germain Boffrand au début du XVIIIe siècle.

Le temps de la restauration

Faute d’entretien pendant la période révolutionnaire, la cathédrale présentait un état préoccupant au début du XIXe siècle. La grande restauration rendue nécessaire ne fut lancée qu’en 1845 pour donner à la cathédrale l’aspect qu’on lui connaissait avant l’incendie de 2019. Lassus et Viollet-le-Duc, les architectes responsables du chantier, remplacèrent les éléments fragilisés, parmi lesquels le système de contrebutement. Dans la nef, Viollet-le-Duc inventa le parti consistant à coiffer de tabernacles le sommet des culées, ce qui magnifie bizarrement les gargouilles monstrueuses qu’ils abritent. Suite à la découverte de fragments des oculi de l’élévation primitive, il les rétablit dans le transept ainsi que dans les travées du chœur et de la nef contiguës à la croisée. Le souhait de l’architecte était de généraliser cette restitution à l’ensemble du vaisseau principal, mais les crédits manquèrent et la Commission supérieure des Monuments historiques s’y opposa, ce qui sauva les baies du XIIIe siècle de la nef et du chœur.

Vue vers le chœur depuis la croisée du transept. © Magnum Photos – P. Zachmann

La flèche de Notre-Dame

La flèche érigée par Viollet-le-Duc visait à rétablir celle qui remontait au Moyen Âge et qui avait dû être démontée dans les années 1790 en raison de son inclinaison menaçante, suivant une décision du clergé prise avant la Révolution. Le projet initial de Lassus et Viollet-le-Duc reproduisait dans ses grandes lignes la flèche médiévale haute de 83 mètres et connue par un certain nombre de représentations. C’est seulement après le décès de Lassus, en juillet 1857, que Viollet-le-Duc proposa le projet qui fut effectivement réalisé ; la flèche atteignait désormais 96 mètres, ce qu’il jugeait plus en accord avec les lignes architecturales de la grande église – celle-ci constituait de fait alors le plus haut édifice de Paris.

La flèche dessinée par Viollet-le-Duc avant l’incendie de 2019. Les statues de cuivre étaient encore couvertes de vert de gris. © Alamy banque d’images – I. Leksina

La construction

Viollet-le-Duc reprit le parti adopté en 1853 par Paul Boeswillwald à la cathédrale d’Orléans, celui d’une flèche à deux niveaux ajourés au-dessus d’une souche pleine, le tout surmonté d’une aiguille dont la section a la forme d’une étoile à huit rais. C’est à l’entrepreneur Auguste Bellu, à l’œuvre à la Sainte-Chapelle quelques années auparavant, que fut confiée la réalisation de la charpente en bois de chêne, avec poinçon central et contrefiches assurant sa stabilité au-dessus de la croisée du transept, les pièces les plus longues atteignant une vingtaine de mètres. L’atelier Durand réalisa la couverture de plomb. Viollet-le-Duc installa seize statues, les douze apôtres et les symboles des quatre évangélistes, sur des socles échelonnés dans les noues à la jonction des toitures du vaisseau longitudinal et du transept ; cet ensemble fut confié au sculpteur Geoffroy-Dechaume, déjà actif à la réfection du décor des portails. Saint Thomas, l’apôtre patron des architectes, prit naturellement les traits de Viollet-le-Duc, dont le nom figure d’ailleurs sur la toise qu’il tient. Après l’incendie, les statues de cuivre ont fait l’objet d’une restauration spectaculaire.

Détail de la flèche de Notre-Dame reconstruite d’après celle de Viollet-le-Duc. © Magnum Photos – P. Zachmann

Sommaire

Notre‑Dame de Paris restaurée