Tous les atouts du musée de la Carte à jouer

Le musée de la Carte à jouer. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux abrite un musée unique en son genre en France : le musée de la Carte à jouer. Initiée dans les années 1930, la collection est installée depuis 1997 à l’emplacement du château des princes de Conti, détruit entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Elle compte plus de 6 500 jeux de cartes, 980 dessins, gravures et affiches et plus de 1 000 objets.

Que l’on pense au tarot, au poker, au bridge, aux jeux de sept familles ou encore aux cartes Magic, force est de constater que les cartes à jouer font aujourd’hui, comme hier, partie de notre quotidien, pour le plus grand plaisir des amateurs et des professionnels. Pourtant, leur réputation n’a pas toujours été des plus favorables.

Moralité et jeux d’argent

Ainsi, il est amusant de constater que les premières preuves de l’existence de cartes à jouer en Europe sont, non pas les cartes elles-mêmes, mais les règlements municipaux qui tentent d’en interdire l’usage à la fin du XIVe siècle. À l’époque en effet, les jeux de cartes relèvent beaucoup du hasard et impliquent de l’argent, ce qui leur confère une aura d’immoralité. Les pouvoirs publics et ecclésiastiques s’efforcent alors de lutter contre ce qui apparaît comme un fléau. Pour cela, ils adoptent deux attitudes : soit une répression ferme (par le biais des autodafés notamment), position d’autant plus difficile à tenir que nombre de membres du clergé et de la noblesse eux-mêmes s’adonnent à des jeux de cartes, soit la réglementation de l’activité pour en tirer un profit financier.

Rapidement, c’est la seconde solution qui prévaut : puisqu’on ne peut empêcher les joueurs de s’adonner au plaisir des cartes, on prélève un impôt sur leur fabrication. Louis XIV y voit même un moyen de contrôler la noblesse. Il encourage ainsi ses courtisans à jouer lors des soirées d’appartements organisées trois fois par semaine dans le salon de Mercure à Versailles. Au fil des parties de brelan, de lansquenet, de reversi ou de piquet, les fortunes se font et se défont à une vitesse folle. Aujourd’hui encore, les jeux de cartes qui nécessitent de miser sont autorisés en France, mais ils sont cantonnés à des lieux spécialisés : la loi du 15 juin 1907 indique que seules les stations thermales, balnéaires et climatiques ont le droit de posséder un casino doté d’un lieu de jeux. C’est toute cette histoire et bien plus encore que se propose de raconter le musée de la Carte à jouer.

Plaque métallique pour l’impression d’un jeu espagnol destiné à l’exportation, Camoin & Cie, Marseille, début du XXe siècle. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

La fabrication des cartes

Les toutes premières cartes à jouer ont sans doute été dessinées et coloriées à la main. À partir du XVe siècle, leur production s’accroît grâce à l’apparition de la gravure sur bois (xylographie) et à la généralisation du papier. Leur fabrication suit de nombreuses étapes, très codifiées. Le cartier doit d’abord se procurer une plaque avec les figures (les « têtes ») et l’enduire de suie végétale, avant de la presser sur ce que l’on appelle le papier-pot, légèrement humide. En parallèle, il faut préparer le dos de la carte : on colle ainsi ensemble deux feuilles de papier grossier (l’« étresse »), qui assurent l’opacité de la carte, puis on ajoute une feuille de papier cartier, un papier blanc de haute qualité, qui permet d’éviter le marquage des cartes par les tricheurs. Une fois tous les éléments secs, on colle ensemble l’étresse et le papier-pot. Le tout est ensuite pressé, séché et poncé. C’est à ce moment qu’intervient la mise en couleur, au moyen de pochoirs (à raison d’un par couleur). Les cartes sont alors polies et savonnées, poncées à nouveau et enfin découpées. La dernière étape consiste à les trier pour former des jeux complets et à les emballer. Ces procédés de fabrication demeurent assez stables jusqu’au milieu du XIXe siècle (malgré le recours croissant à la gravure sur cuivre, et non sur bois, à partir du XVIIe siècle). Par la suite se développent de nouvelles techniques d’impression (lithographie, galvanoplastie, offset, pour n’en citer que quelques-unes) et se met en place une mécanisation progressive des opérations.

À chaque pays ses symboles

Si le portrait français s’est progressivement implanté bien au-delà de nos frontières, on peut avoir la surprise de découvrir des enseignes moins familières dans certaines parties de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Europe centrale. Nos traditionnels cœurs, carreaux, piques et trèfles sont remplacés par des grelots, des cœurs, des feuilles et des glands. Même chose en Italie où l’on retrouve des coupes, des deniers, des épées et des bâtons ou en Espagne, où les épées sont remplacées par des dagues et les bâtons par des massues.

Valet supérieur de glands d’un jeu allemand (fragment d’une feuillede cartes), Nuremberg, vers 1550. Gravure sur bois, couleurs au pochoir. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

La naissance du tarot

Considéré comme un jeu, le tarot raconte aussi une histoire. Il serait né au début du XVe siècle en Italie du Nord, sans doute à la cour de Milan ou de Ferrare, pour se diffuser ensuite rapidement en Europe, notamment à la faveur des guerres d’Italie. Composé de 78 cartes, le tarot inaugure la notion d’atout. On conserve plusieurs tarots enluminés de grande qualité, très luxueux. Cette carte du Chariot est un vestige d’un jeu peint à la main sur fond or incisé et estampé. La représentation s’inspire des triomphes antiques, remis à l’honneur à la Renaissance par des érudits comme Pétrarque. Le registre supérieur abrite la figure du Triomphe encadrée de quatre jeunes femmes, tandis que le Chariot à proprement parler se déploie en-dessous.

Le Chariot, carte d’un jeu de tarot, Maître du Chariot d’Issy, Lombardie, vers 1441-44. Peinture à fond d’or estampé sur papier en plusieurs couches. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

Le portrait de Paris

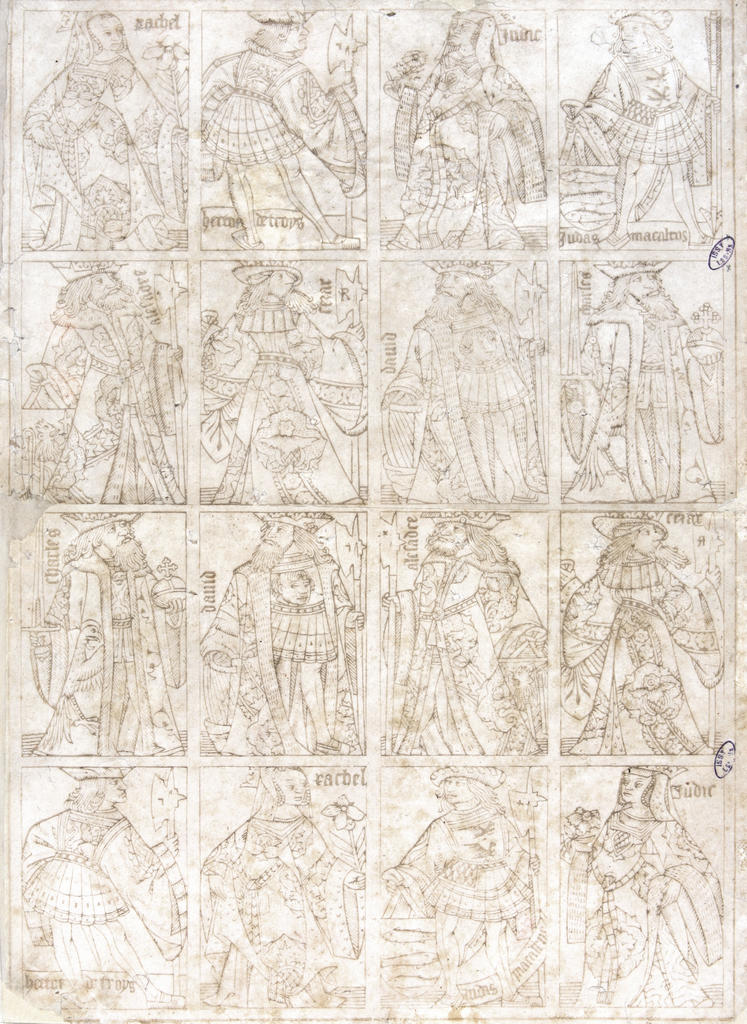

Les figures qui nous sont aujourd’hui si familières n’ont pas toujours existé seules. Sous l’Ancien Régime, on trouvait en effet en France de nombreux portraits régionaux. C’est toutefois le « portrait de Paris » qui finit par s’imposer. Il remonterait au début du XVIe siècle. Si les enseignes (c’est-à-dire les symboles bien connus que sont les cœurs, carreaux, piques et trèfles) sont fixées dès cette époque, les personnages et leurs noms arrivent en revanche vers 1650 seulement. Cette planche signée Guyon Guymier est le plus ancien témoignage connu de ce type toujours en usage.

Planche de têtes au portrait de Paris, Guyon Guymier, Paris, premier quart du XVIe siècle. Gravure sur bois sur papier vergé. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

À chaque jeu sa table

La frénésie du jeu qui s’empare de l’aristocratie européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles donne naissance à de nombreux « accessoires » : coffret pour contenir les jetons, chaises « voyeuses » pour suivre une partie de cartes, tables de formes variées pour s’adapter à tous les types de jeu. L’hombre, un jeu aux règles complexes originaire d’Espagne et très en vogue sous Louis XIV, nécessite trois adversaires et se joue donc autour d’une table triangulaire.

Table à jeu triangulaire pour l’hombre, Normandie (?), époque Louis XV. Bois fruitier. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

La révolution des cartes

La Révolution est une période de grande créativité dans le domaine des cartes à jouer. La suppression des signes de royauté et de féodalité décidée par la Convention en 1793 permet aux artisans cartiers d’exprimer leurs convictions et leurs idéaux. Si le plus simple reste encore de supprimer les symboles monarchiques, certains opèrent des transformations radicales : les rois sont remplacés par des Génies, des Sages ou les Éléments, les dames deviennent des Libertés, des Vertus ou des Saisons et les valets se transforment en Égalités, en Braves ou en Cultivateurs, à l’image de ce Francœur vendangeur.

Cultivateur de trèfle (Francœur vendangeur) issu d’un jeu révolutionnaire, Pinaut, Au Père de Famille, Paris, 1793-94. Gravure sur bois, couleurs au pochoir. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, photo F. Doury

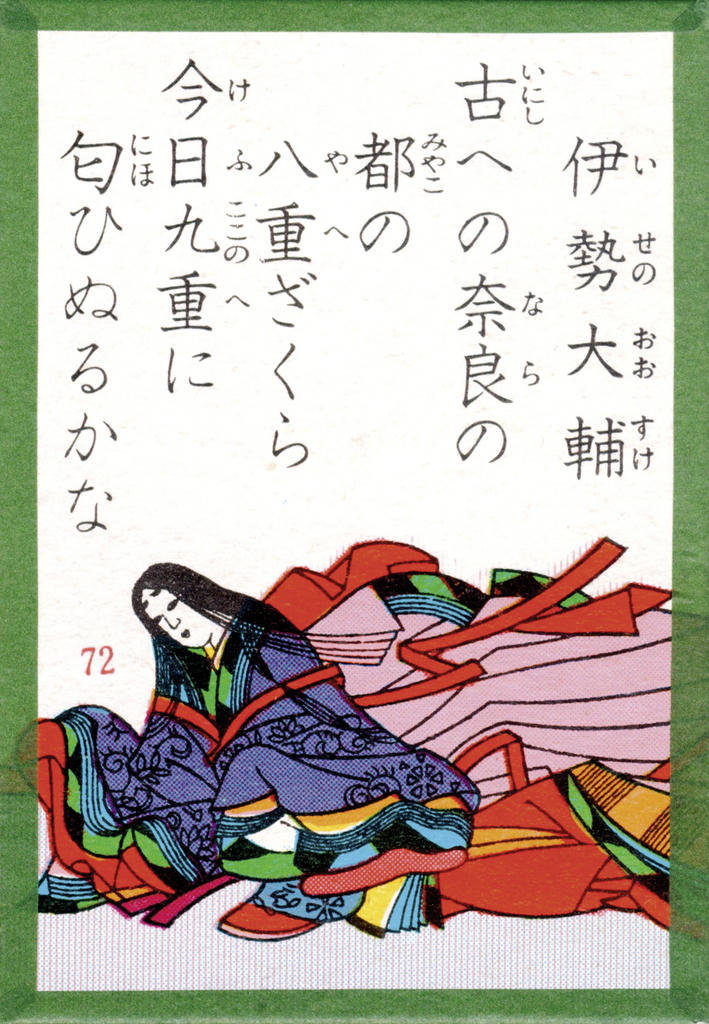

Le jeu des Cent poètes

Les cartes à jouer sont introduites au Japon par les Portugais au XVIe siècle. Le jeu des Cent poètes trouve ses origines dans une anthologie parue en 1235 réunissant cent poèmes écrits par des auteurs ayant vécu entre le VIIe et le XIIIe siècle. Il se compose de deux séries de cent cartes : les yorifuda, ornées du portrait du poète et d’un court poème de cinq vers, et les torifuda, qui présentent les deux derniers vers du poème. Le but est de les associer le plus vite possible deux à deux, afin de prouver sa bonne connaissance des œuvres classiques.

Carte d’un jeu des Cent poètes, Japon, deuxième moitié du XXe siècle. Impression offset. © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Musée français de la Carte à jouer, 16 rue Auguste-Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, Tél. 01 41 23 83 60, www.museecarteajouer.com