L’édito de Jeanne Faton : « La Terre depuis Mars »

Artemisia Gentileschi, Yaël et Siséra, 1620. Huile sur toile, 93 x 128 cm. Budapest, Szépművészeti Múzeum. Photo service de presse © Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2025

Chère lectrice, cher lecteur,

Le début du printemps s’accompagne à Paris de l’arrivée d’une héroïne de l’art et d’un empereur déguisé en Vertumne.

Artemisia Gentileschi au musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart-André consacre une exposition à Artemisia Gentileschi (1593-vers 1656). À l’heure de la redécouverte des femmes artistes oubliées par une vision masculiniste de l’art, son destin fait recette. Fille d’Orazio Gentileschi, ami un temps de Caravage (le caractère ombrageux des deux artistes les éloigna vite l’un de l’autre), elle apprit son métier dans l’atelier de son père. Sa vie bascula quand un élève de ce dernier, Agostino Tassi, la viola puis promit de l’épouser afin de laver son honneur souillé. Promesse caduque (Tassi était déjà marié) qui s’acheva par un procès retentissant contre le violeur, au cours duquel Artemisia Gentileschi fut soumise à la torture pour vérifier la solidité de ses accusations…

La crédibilité accordée à la parole féminine a-t-elle aujourd’hui réellement changé ? Certains faits divers récents permettent parfois d’en douter. Quoi qu’il en soit, Tassi, condamné mais protégé du pape, ne purgea pas la totalité de sa peine de prison.

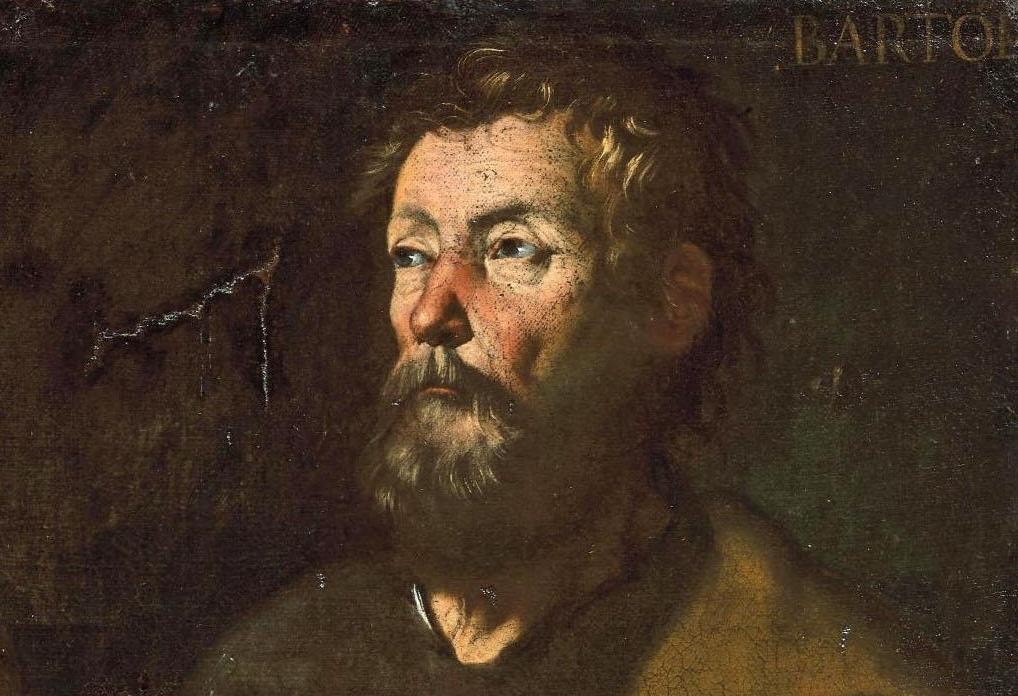

Leonaert Bramer (1596-1674), Portrait d’Artemisia Gentileschi en homme à moustache, 1620. Pierre noire, plume et encre brune sur papier, 14 x 11 cm. Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. © photo J.F.

Le trophée de la revanche féministe ?

Artemisia, elle, vola vers d’autres horizons : son père la maria finalement au Florentin Pierantonio Stiattesi, artiste lui aussi, mais piètre figure ; le couple s’installa à Florence. Artemisia travailla pour le grand-duc Cosme II de Médicis, entretint une liaison passionnée avec le fils illégitime d’un noble florentin, puis mena une existence voyageuse qui la conduisit de Rome à Venise, de Venise à Naples où elle termina sa vie, après une parenthèse londonienne, à la cour de Charles Ier dont Orazio était devenu le peintre.

Qui était réellement cette artiste brandie comme le trophée de la revanche féministe ? Est-ce l’âpre trentenaire, représentée, vers 1622-1626, dans un portrait donné à Simon Vouet ? La femme, plus malicieuse, affublée d’une paire de moustaches par Leonaert Bramer qui la dessina à Rome ? Ou encore La Joueuse de luth d’un autoportrait alangui, peint à Florence pour aguicher d’éventuels commanditaires ?

Artemisia Gentileschi (1593-vers 1656), Autoportrait en joueuse de luth, 1614-1615. Huile sur toile, 77,5 x 71,8 cm. Hartford, CT., Wadsworth Atheneum Museum of Art, Charles H. Schwartz Endowment Fund. Photo service de presse. © Allen Phillips / Wadsworth Atheneum

Des attributions récentes et débattues

Les œuvres exposées au musée Jacquemart-André laissent pour le moins perplexe. Un abîme de qualité sépare, par exemple, le magnifique Suzanne et les vieillards, première œuvre datée et signée de l’artiste, exécutée avec l’aide d’Orazio et conservée dans les collections du comte de Schönborn, et la lourde Cléopâtre (vers 1630-1635), d’une collection particulière, non signée et donnée à l’artiste récemment. Et que dire des différences de style entre cette même Cléopâtre et celles de la galerie G. Sarti (vers 1639-1640) et de la Fondation Cavallini Sgarbi (vers 1620-1625), aux attributions récentes et débattues ? En peinture, comme en écologie, et chez Artemisia en particulier, un tri sélectif s’impose parfois !

« On va d’une merveille à l’autre, dans l’intimité d’un cabinet de curiosités aux trésors bien rangés »

La collection de Rodolphe II au musée du Louvre

Au musée du Louvre, dans une exposition d’une tout autre envergure, l’empereur Rodolphe II, déguisé en jardinier bonhomme par Arcimboldo, accueille les visiteurs. Ses somptueuses collections sont présentées sous le prisme de la science et de l’intérêt pour la nature, et l’on va d’une merveille à l’autre, dans l’intimité d’un cabinet de curiosités aux trésors bien rangés : merveilleuses aquarelles et gouaches de Hans Hoffmann et de Joris Hoefnagel, allégories de la brièveté de la vie avec des empreintes de vraies ailes de papillons (la cruauté des artistes est parfois sans limite), chefs-d’œuvre en pierre dure d’Ottavio Miseroni ou extraordinaires instruments scientifiques… C’est à la cour de Prague que naquit, par exemple, l’astronomie moderne, avec Johannes Kepler, qui y rêvait de contempler la Terre depuis la planète Mars…

Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), Portrait de Rodolphe II en Vertumne, vers 1591. Huile sur bois, 68 x 56 cm. Skokloster, Skoklosters slott – Statens historiska museer. Photo service de presse. © Skoklosters slott / SHM (PDM)

Dans votre nouvel Objet d’Art, vous trouverez un article consacré à cette remarquable exposition, découvrirez Andrea Appiani, le peintre de Napoléon en Italie, ou assisterez, grâce au minutieux travail du Mobilier national, à la reconstitution du sacre du dernier roi de France, Charles X.

Chère lectrice, cher lecteur, nul n’est besoin d’aller sur Mars pour s’émerveiller en avril, il suffit de lire L’Objet d’Art !

« Artemisia, héroïne de l’art », du 19 mars au 3 août 2025 au musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, 75008 Paris. Tél. 01 45 62 11 59. www.musee-jacquemart-andre.com

« L’expérience de la nature. Les arts à Prague à la cour de Rodolphe II », du 19 mars au 30 juin 2025 au musée du Louvre, rue de Rivoli, 75001 Paris. Tél. 01 40 20 53 17. www.louvre.fr

![Alberto Giacometti (1901-1966), Femme [plate V], vers 1929. Bronze, 55,5 x 33,6 x 7,7 cm. Paris, collection Fondation Giacometti.](https://actu-culture.com/wp-content/uploads/2026/01/preview__alberto-giacometti-femme-plate-v-1929-paris-collection-fondation-giacometti.jpg)