Enquête : l’Artémis oubliée de Milo

Fragment de statue d’Artémis d’Éphèse. Toulon, centre archéologique du Var, marbre blanc translucide (marbre de Paros ?), environ 40 cm de haut, Iᵉʳ siècle de notre ère (?). © D. Fellague

À Toulon, en 1929, une sculpture d’Artémis remployée dans les remparts contemporains réapparut, mutilée et sans origine. Dès lors, cette réplique de l’Artémis d’Éphèse, statue de culte d’une des Sept Merveilles du monde, alimenta les discussions des chercheurs français sur sa provenance. Pour en suivre les traces, il faut traverser les mers avec les voyageurs qui explorèrent les richesses de la Grèce au XVIIIe siècle.

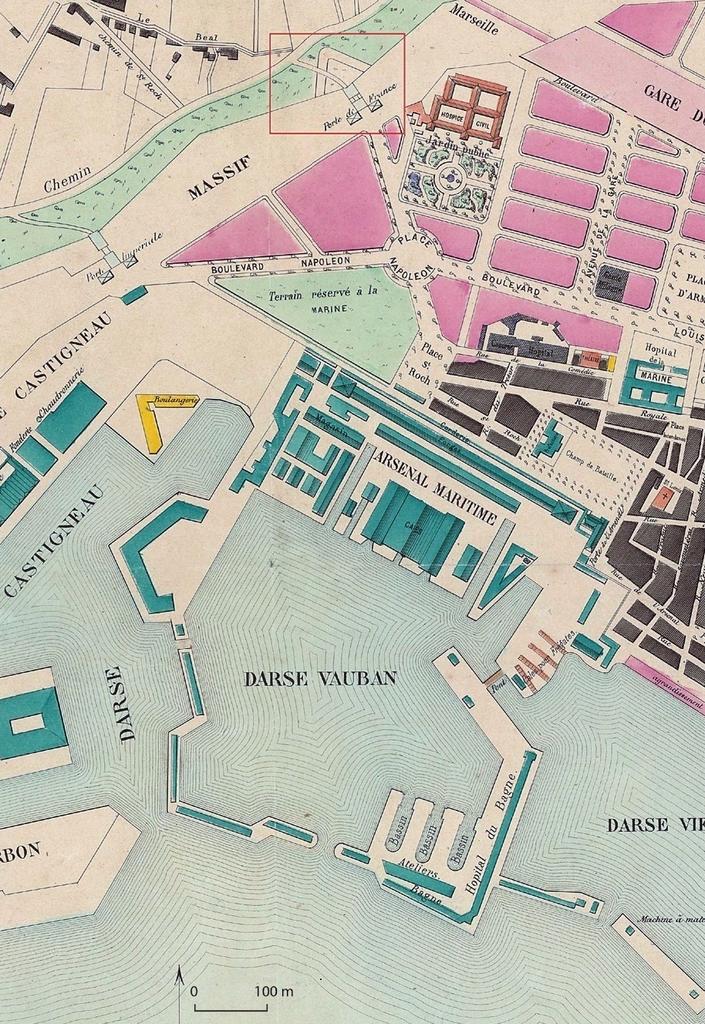

En 1844, le conseil municipal de Toulon envisageait une extension de l’enceinte de la ville, finalement décidée par un décret du 28 septembre 1852. Les vieux remparts furent démolis et de nouvelles fortifications établies, de 1853 à 1856. Une sculpture en marbre d’Artémis d’Éphèse d’époque impériale, réduite à son buste et ses avant-bras, fut alors réemployée dans le rempart dit de Castigneau, à proximité de la porte de France. De la gaine divisée en compartiments ornés qui enserraient les jambes, il ne restait que le sommet. La sculpture fut alors probablement débitée pour faciliter son remploi. Nous ignorons pourquoi cette réplique de la statue a servi de simple matériau dans une maçonnerie du XIXe siècle. L’œuvre a peut-être été oubliée, ou victime d’un certain dédain face à sa poitrine féconde recouverte de multiples protubérances (buste dit polymaste). L’absence de musée d’art à Toulon avant 1888 était sans doute peu propice à la sauvegarde des pièces antiques. À la faveur de travaux d’urbanisme en 1929 et de la démolition du rempart de Castigneau, le buste fut retrouvé et rejoignit les collections de la municipalité de Toulon. Il alimenta aussitôt des discussions sur sa provenance.

« L’Artémis de Toulon a suscité des interrogations légitimes : était-elle un témoignage du culte de la divinité en Gaule ou a-t-elle été au contraire importée à date récente ? »

Une sculpture d’ici ou d’ailleurs ?

Plusieurs sculptures d’Artémis d’Éphèse polymastes en différents matériaux sont conservées dans des musées français, comme dans celui de Marseille, mais il n’y en a aucune dont l’existence en Gaule peut être assurée. Seul un fragment provient d’une fouille à Arles en 2007, mais sa découverte dans le Rhône peut faire douter de son origine. Pourtant, à en croire Strabon (IV, 1, 4-5, 8), un temple d’Artémis d’Éphèse s’élevait à Marseille dès le VIe siècle avant notre ère et la divinité recevait un culte dans les colonies massaliètes. Une dédicace grecque à Apollon et à la « reine d’Éphèse […] porteuse de lumière » a par ailleurs été découverte à Autun (Saône-et-Loire) en 1810. Dans ces conditions, la sculpture de Toulon a suscité des interrogations légitimes : était-elle un témoignage du culte de la divinité en Gaule, à Telo Martius (Toulon) ou dans ses environs ? A-t-elle au contraire été importée en France, à date récente, comme la majorité des sculptures d’Artémis d’Éphèse de nos musées ? Les avis des chercheurs ont divergé : dans un premier article, en 1938, Henri Rolland songeait à une importation par un marin français depuis un port de la Méditerranée orientale, même s’il soulignait aussi la possibilité d’une provenance locale. En 1947, Raymond Lantier (Esp., no 7827) retenait que la sculpture était « probablement importée ». À l’inverse, Jean-Baptiste Gaignebet (l’inventeur de la sculpture en 1929) et Marc Gérard, un responsable du dépôt archéologique, supposaient une provenance locale, pensant alors que des Grecs vivaient à Toulon. Dans un article de 2006, Yvon Lemoine privilégiait aussi l’hypothèse d’une importation moderne, tout en développant la possibilité d’une origine d’Olbia (comptoir massaliote) et en soulignant que la statue pouvait être l’une des rares sculptures d’Artémis d’Éphèse de Gaule. Peu de temps après, en 2009, Antoine Hermary notait qu’un buste de la divinité provenait « probablement » de Toulon, mais revenait à une plus grande prudence en 2018 (Nouvel Espérandieu sur Marseille), en rappelant seulement l’origine incertaine de la statue. Enfin, en 2017, l’exposition sur le polythéisme dans le Var dans l’Antiquité mettait l’accent sur le caractère exceptionnel de ce torse qui attestait l’existence d’un culte d’Artémis d’Éphèse dans ce département. En réalité, la sculpture ne vient pas du Var et l’enquête a déjà été résolue il y a vingt ans par le chercheur américain Guy Sanders. Une brève notice publiée en 2000 par Jan Motyka Sanders, son épouse, est passée longtemps inaperçue, même si elle a été évoquée en 2002 dans un livre de Brunilde Sismondo Ridgway sur la sculpture hellénistique. Plus récemment, en 2016, la notice a été utilisée dans un ouvrage grec sur les sculptures de Milo par Panagiotis Konstantinidis. Pour comprendre la présence de la sculpture d’Artémis d’Éphèse à Toulon, il fallait remonter au temps des expéditions dans l’Empire ottoman, au XVIIIe siècle.

Statuette du musée d’Histoire de Marseille, 32 cm, Haut-Empire romain. On avait perdu la provenance de cette pièce ; des recherches d’archives menées en 2017 par Béatrice Vigié ont déterminé qu’elle provient de Carthage et a été offerte le 30 juin 1864 par un officier de la marine militaire. © Rvalette, Wikimedia Commons

Premier témoignage en 1700 sur l’Artémis de Milo

Sur ordre de Louis XIV, de mars 1700 à juin 1702, le botaniste Joseph Pitton de Tournefort participa à une expédition au Levant pour faire des observations sur les plantes, l’histoire naturelle, la géographie, les mœurs, la religion et le commerce. Par cette collecte de données potentiellement profitables à l’État, la connaissance et la science servaient les ambitions économiques et politiques du roi de France. Pour les savants, c’était la promesse d’un voyage exaltant, de découvertes et d’aventures en tout genre, dont Tournefort rendit compte dans ses lettres au comte de Pontchartrain, publiées après sa mort en 1717-1718. L’une des étapes du voyage était Milo (août 1700), île modeste qui n’en était pas moins un des grands ports méditerranéens où les navires français faisaient escale sur la route du Levant. C’est là que, lors d’une visite aux capucins français établis sur l’île, Tournefort remarqua une sculpture antique dépourvue de tête dans le jardin. « On croit que c’était la figure de Pandore, les restes en sont beaux : il me parut plutôt que c’était une statue de Diane à plusieurs mamelles dont on voit la représentation sur quelques médailles ». Par la suite, les rares savants qui évoquèrent la « Diane de Milo » chez les capucins, tel l’Anglais Richard Pockocke en 1773, se contentèrent de recopier le passage de Tournefort. En effet, la divinité avait déjà quitté l’île en juin 1735 pour traverser les mers…

Le théâtre de Milo en cours de restauration en 2012. Des travaux de mise en valeur du monument d’époque impériale ont donné lieu à des recherches de 2010 à 2015, sous la direction de Peggy Pantou. © D. Paraskevopoulos, Wikimedia Commons

L’escale de 1735 transformée en expédition archéologique

Le 30 avril 1735, le père Nicolas Sarrabat quitte le port de Toulon avec le chevalier de Caylus, capitaine de la Marine royale française, à bord du Diamant. Escorté de deux frégates et de deux brigantins, le vaisseau de 50 canons faisait cap sur les échelles du Levant. Pour le jésuite lyonnais attiré par les sciences et sans doute piqué par l’aventure, l’exploration de contrées lointaines en Orient ne pouvait être que riche d’enseignement. Il saisit l’opportunité de voyage que lui offrait son ami capitaine, qui n’était autre que le cadet du comte de Caylus, collectionneur, antiquaire et l’un des précurseurs de l’archéologie moderne. Comme son frère, l’officier de marine n’était pas indifférent aux antiquités et l’escale à Milo (du 30 mai au 6 juin 1735) fut l’occasion d’assouvir une curiosité pour les vestiges antiques. Poussés par l’ardeur du chevalier Caylus, le 3 juin les deux amis marchèrent durant plusieurs heures dans l’ancien village de Castro, sous un soleil de plomb, sur des chemins scabreux, accompagnés de matelots et guidés par des habitants. Le chevalier voulait voir des marbres antiques signalés dans les environs. Peut-être avait-il été conseillé par son frère, le comte de Caylus, qui dans sa jeunesse avait séjourné à Milo (1716), mais avait été « très fâché de n’avoir pas le temps » de voir « les ruines de l’ancienne ville [où] il y avait encore des colonnes, des frises et des morceaux de statues ». Leur excursion se transforma ainsi en exploration archéologique, dont Nicolas Sarrabat fournit des détails dans sa correspondance avec le marquis de Caumont. Pour la première fois, les vestiges du théâtre d’époque impériale furent alors décrits et dessinés, fait notable quand on sait que l’invention du monument a longtemps été datée des fouilles du baron Haller de Munich en 1816-1817, pour le compte du prince Louis Ier de Bavière.

Le départ d’Artémis

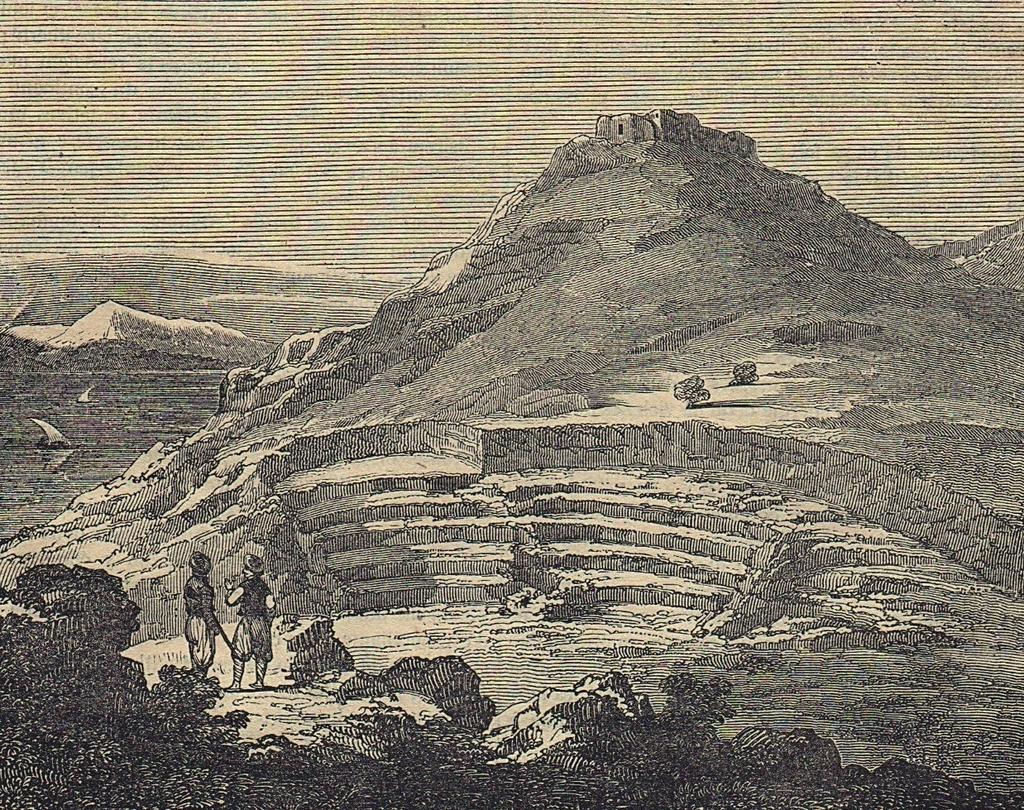

Nicolas de Sarrabat et le chevalier de Caylus s’attardèrent ensuite dans le secteur des catacombes, jouant à nouveau les précurseurs, car ces catacombes chrétiennes, les premières et les plus importantes découvertes sur le sol grec, n’allaient être connues du monde savant qu’au moment des investigations du professeur Ludwig Ross et du baron Prokesch-Osten en 1844. Après les catacombes, l’équipe poursuivit son ascension pour atteindre le sommet escarpé de la colline du prophète Élie où trônait une chapelle et gisaient diverses pièces d’architecture en granit et en marbre. Selon Nicolas Sarrabat, c’est ici qu’aurait été trouvée la statue de divinité « aux mamelles sans nombre » ; il précise qu’on l’avait transportée « il y a quelques années » dans le jardin des Pères capucins. Nous ignorons le degré de fiabilité de cette information, d’autant plus que cette trouvaille n’était pas si récente puisque Tournefort avait déjà vu la statue en 1700 chez les capucins, dans le bourg en contrebas (actuel village de Zefiria). Construit en 1664, le monastère des capucins avait par ailleurs été détruit en 1682 par des soldats turcs (en représailles du bombardement de Chios par Duquesne et de l’aide apportée par les moines aux corsaires) et reconstruit en 1686-1688. On ignore donc si la statue a été trouvée à l’occasion des différents travaux de construction du monastère ou si elle provient bien du sommet de la colline du prophète Élie, où pouvait prendre place un sanctuaire antique. Les lettres de Sarrabat ne mentionnent pas les raisons de l’acquisition de la sculpture par Caylus et les journaux de bord du Diamant et de la frégate l’Aquilon n’évoquent pas la statue. Retenons qu’Artémis quitta l’île avec l’équipage, dont le périple se termina en février 1736 à Toulon. Avec le temps, on oublia cette sculpture découverte à Milo. Un dessin réalisé par Nicolas Sarrabat est en outre considéré comme perdu.

La petite colline du prophète Élie sur l’île de Milo, où a peut-être été découverte la statue. Des blocs antiques, attribués à un temple sur une acropole (idée du lieutenant Leycester en 1852), existent toujours au sommet de la colline et font actuellement l’objet d’une étude minutieuse par une équipe du CNRS (sous la direction de Jean-Charles Moretti). © Zde, Wikimedia Commons ; retouche D. Fellague

Les antiquités oubliées de Toulon

Un grand nombre d’antiquités ramenées d’Orient et d’Afrique du Nord ont transité par Toulon et quelques-unes y restèrent, tels les quatre fûts de colonnes en cipolin de l’ancienne porte de l’Arsenal, transportés depuis Leptis Magna en Lybie. Des pièces ont parfois été oubliées : les sculptures des fouilles de Ziane en Tunisie sont restées dans l’arsenal de 1851 à 1887 avant que Salomon Reinach ne les expédie au Louvre. Une statue d’Apollon citharède en marbre de 2 m de haut, qui aurait été ramenée du Levant par l’amiral de Grasse au XVIIIe siècle, était à moitié enfouie dans un jardin lorsqu’elle fut acquise par un capitaine du génie à Toulon pour l’offrir à la ville de Dijon, en 1860. D’autres antiquités ont été englouties dans le port : une cargaison de Carthage avait coulé avec l’explosion du Magenta en 1875. Elle fut en partie récupérée la même année et en 1994-1998 (fouilles de l’amiral Jean-Noël Turcat et de Max Guérout). Aussi, l’Artémis de Milo n’est pas la seule sculpture oubliée et redécouverte à Toulon. D’autres pièces de provenance lointaine, signalées par Jean-Pierre Brun dans la Carte archéologique du Var de 1999, restent d’ailleurs à étudier.

Extrait d’un plan de Toulon au milieu du XIXᵉ siècle. La statue a été découverte près de la porte de France (rectangle rouge) à peu de distance d’un terrain réservé à la marine où elle put être entreposée avant son remploi (Rumèbe éditeur). Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ; DAO D. Fellague

La sculpture identifiée

Le chemin des protagonistes de l’expédition de 1735 ne fournit pas de piste sur le devenir de la sculpture. Le chevalier de Caylus aurait pu l’offrir à son frère antiquaire, qui avait bravé les dangers pour visiter le sanctuaire d’Éphèse en 1716. Il n’en est rien et, de manière étonnante, le comte de Caylus n’en dit pas un mot dans son monumental Recueil d’antiquités en sept tomes (1752-1767) où il discute pourtant des représentations de Diane d’Éphèse. Nulle trace non plus dans son Mémoire sur la Diane d’Éphèse et sur son temple, présenté en 1759 à l’Académie des belles-lettres. Plusieurs statues d’Artémis d’Éphèse conservées dans les musées sont aujourd’hui dénuées de provenance. Néanmoins, la description du père Sarrabat est suffisante pour identifier celle de Milo. Dépourvue de tête et de mains, la pièce en marbre (de Paros selon le jésuite) est décrite comme une statue grandeur nature, ce qui exclue de nombreuses statuettes, comme celles du Louvre. La suite de la description apporte une précision décisive : « Sur le haut des bras sont deux petits lionceaux […]. Sur la gorge sont trois femmes qui dansent en se donnant la main. Sur les deux faces collatérales de la gaine sont placés alternativement des escarbots et des rosettes. Sur la face du milieu sont des trous ». La représentation des trois femmes se donnant la main, des Charites (assimilées aux trois Grâces par les Romains), est unique dans toute l’iconographie des sculptures d’Artémis d’Éphèse. Le sculpteur innova en combinant deux types iconographiques, celui de l’Artémis d’Éphèse et celui de l’Aphrodite d’Aphrodisias dont, à partir du IIe siècle avant notre ère, le vêtement est souvent orné de Charites nues. Seul le buste de Toulon correspond à la description, ce qui assure une correspondance avec la statue de Milo. L’Artémis de Milo n’a ainsi plus bougé de Toulon, où elle fut débarquée en 1736. Il reste désormais à connaître le contexte archéologique de la statue à Milo, dont les vestiges en place des monuments d’époque romaine sont assez mal connus.

Détail de la représentation des trois femmes se tenant la main, sans doute des Charites. Cette iconographie est unique sur les statues d’Artémis d’Éphèse ; dessous, le collier à trois rangs dépourvu de décor est rare. © D. Fellague

D. Fellague remercie Marina Valente (directrice du centre archéologique du Var) pour l’autorisation d’observer la pièce dans le dépôt archéologique de Toulon ainsi qu’Anne Mézin (responsable des fonds des consulats d’Ancien Régime aux Archives nationales) pour son aide dans la recherche des archives. Elle remercie enfin Aurore Hamm (Éducation nationale), Jean-Charles Moretti (CNRS) et Guy Sanders (American School of Classical Studies at Athens) pour leur relecture.

Pour aller plus loin

BRUCKER J., 1905, « Excursion archéologique de deux Français à Milo, en 1735 », Études, 102, pp. 51-74.

SANDERS J. M., 2000, « The Artémis de Milo », The 101st Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, American Journal of Archaeology, 104.2, pp. 368-369.

LEMOINE Y., 2006, « Un buste d’Artémis d’Éphèse découvert à Toulon », Revue du Centre Archéologique du Var, pp. 104-117.

KONSTANTINIDIS P., 2016, Ελληνιστική ρωμαϊκή γλυπτική από τη Μήλο, Athènes, Εκδόσεις Bookstars.